为了一秒钟,赌上一辈子,值吗?

时光编辑部 | 隐饮

用电影治愈生活。

这个周五,张艺谋的新片《一秒钟》终于如约而至。

直到它正式上映前,所有人还是为它捏了一把汗。

2019年2月,《一秒钟》入围柏林电影节主竞赛单元,又因为“技术问题”退出。

2020年11月24日,电影正式上映前三天,《一秒钟》再次因为“技术问题”,缺席金鸡奖开幕影片。

张艺谋妻子陈婷透露《一秒钟》因“技术原因”缺席金鸡

戏外的“技术问题”,成为困扰影片和观众见面的一道魔咒。

而戏里的“技术问题”,则是《一秒钟》中至关重要的情节。

在那个特殊年代电影胶片意外受损,如何应对这场放映事故,实在是考验“技术”的难题。

这一次,张艺谋舍弃了以往执着的大制作、大场面和浓墨重彩的色彩渲染,反而做起了“减法”。

他在接近70岁的时候,似乎更愿意返璞归真、回归初心,把多年来一直念念不忘的那个故事拍出来,把他对胶片时代的深情致敬拍出来。

《一秒钟》正是导演回望过去,写给电影的一封情书。

张艺谋的私心

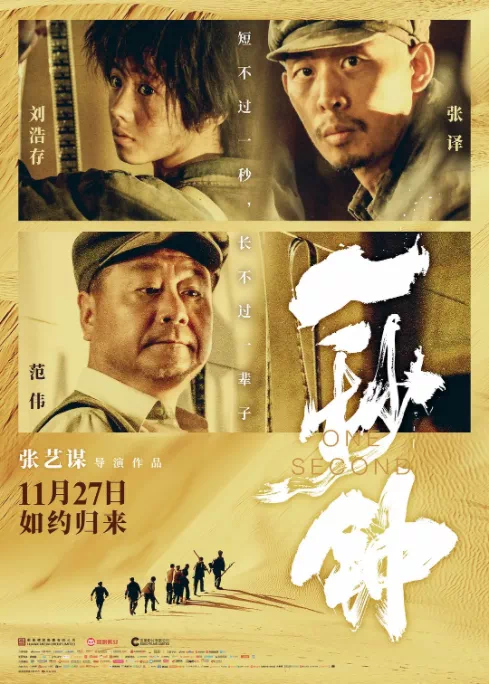

《一秒钟》有两条主线:一条明线是父女情,父亲为看到多年未见的女儿仅仅一秒钟的影像,不惜赌上自己的一辈子。

一条暗线是致敬,致敬曾经的胶片时代与观众热烈的电影情怀。

电影的故事情节其实很简单:一秒钟,两相隔,三个人。

张译饰演的张九声,是剃着光头偷跑出来的“劳改犯”,是别人嘴里的“坏分子”,是大漠里独行的执著父亲。

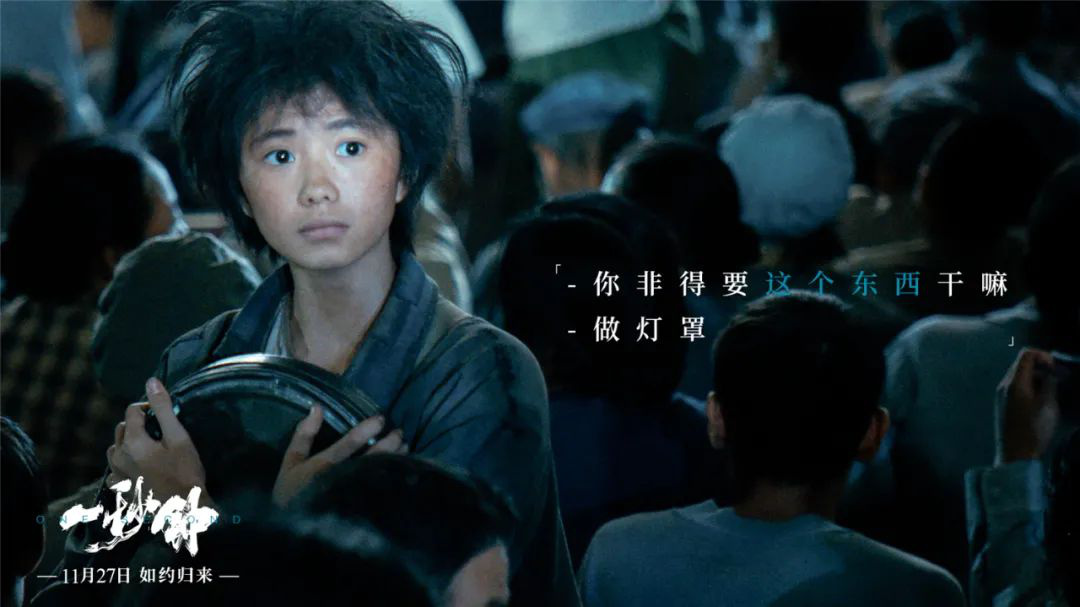

他和刘浩存饰演的“刘闺女”看似是冤家路窄,其实同是天涯沦落人。

他们一个远离爱女,一个缺失父爱,只能在彼此身上找到亲情的慰藉。

两人和范伟饰演的“范电影”,因为电影、因为胶片、因为“一秒钟”结下了不解之缘。

从风格和题材上来说,《一秒钟》和《归来》有点类似,两部电影的编剧也都是邹静之,同是现实题材,故事也都发生在70年代的特殊时期。

在张艺谋眼里:“这是一个大时代下‘小人物’的故事,政治和苦难都是既远又淡的背景。”

“有点《活着》的意思,也有点冷幽默,格局很小,没有流行的那种戏剧性。”

“没有流行的那种戏剧性”,这一点导演说得没错。

《一秒钟》的故事相当传统而简单,简单到你甚至能猜得出大部分的故事走向。

没有波澜起伏的转折,只有娓娓道来的平实叙事,和戛然而止的结尾。

至于为什么要拍这样一个故事?

张艺谋是有点私心的,“看电影”这个故事,是他心心念念了多年的。

导演本人就是在胶片时代摸爬滚打成长起来的,说起怎么处理胶片、清洗胶片,他比任何人都在行。

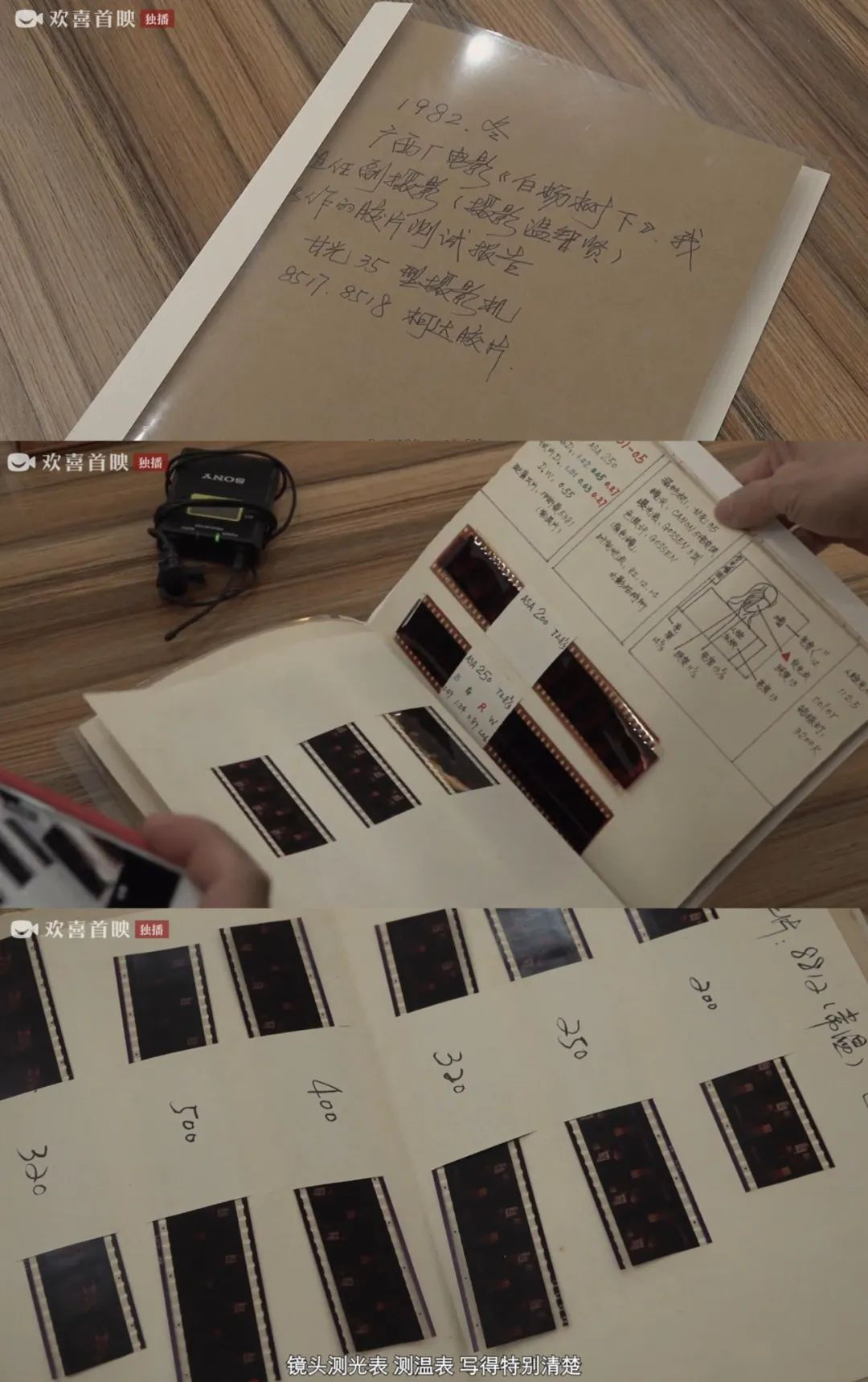

在《一秒钟》的幕后纪录片中,张艺谋展示了一份年代久远的胶片测试报告。

这是他在1982年,在广西电影制片厂时为电影《白杨树下》担任副摄影时的报告,关于镜头的测温、测光表都写得清清楚楚。

早在影片筹备时期,导演就兴致勃勃地向编剧邹静之,展示怎么拍“洗胶片”的镜头。

这是一部早就存在于他头脑中的电影。

如果说《一秒钟》有主角的话,它的主角并不仅仅是张译或范伟,而应该是——胶片。

没错,它把胶片时代的“仪式感”,呈现到了极致。

致敬胶片时代

光影投射的记忆,胶片轮转的声音,对我们的父辈来说,很遥远但又很亲切。

那个年代他们看场电影,是值得欢呼雀跃的事情,所有人都比过年还要高兴。

为了抢到一个好座位,人们早早搬来家里的板凳、自行车坐在上面,孩子骑到了父亲的肩头,甚至连窗户上都坐着人。

当然,条件是简陋的,一块空地、一个破旧的礼堂就可以是放映厅。

幕布上可能还有毛巾打上去的补丁,放映前孩子们在场下疯跑,不知道谁家的母鸡飞上了天。

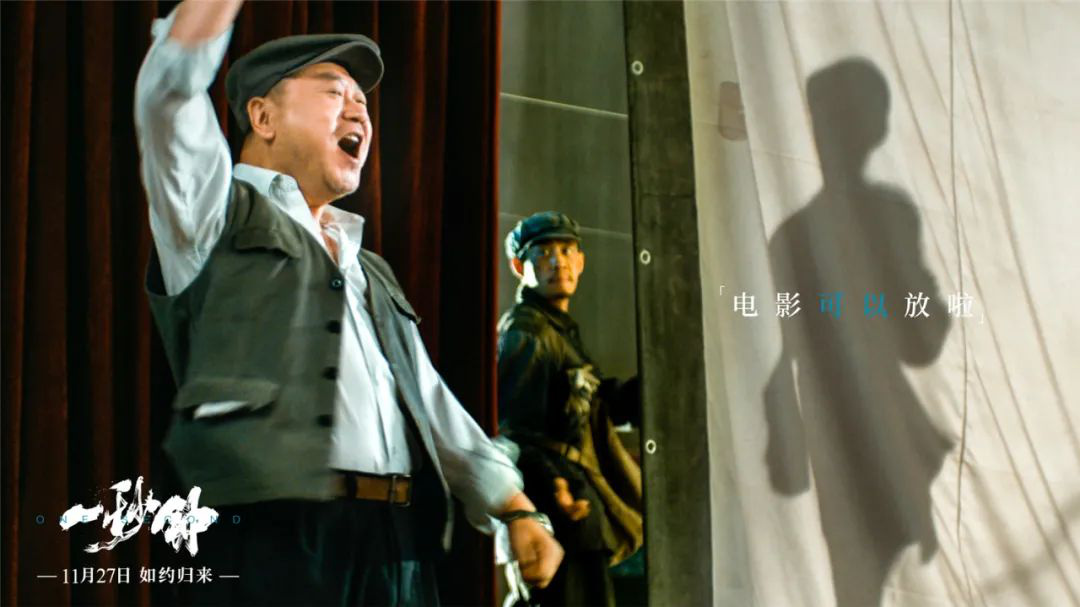

那个时代的放映员,都和“范电影”一样受人尊敬。这个工作是众人争抢的香饽饽,因为他们向一代人传播着宝贵的精神食粮。

每当放电影,那可是个大日子。

“范电影”会穿上他那件小马甲、带上精致的钢链手表、拿上印有“电影放映员001号”的搪瓷杯,这是带点“艺术范儿”的小骄傲。

他语重心长地说:“我当了一辈子的放映员,从来不出事故,电影片子就是眼珠子,多少本来多少本去,交接的时候要数好几遍,这叫责任心。”

那个时候放电影,步骤是繁复的,还需要手工操作机器和胶片。

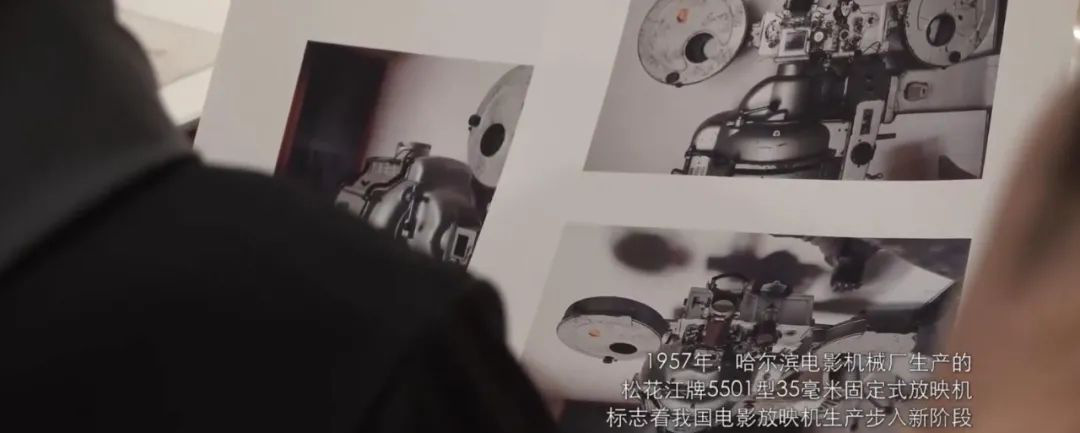

为了还原真正的老式放映机,《一秒钟》剧组辗转多地,拿到当年的松花江牌5501型35毫米固定式放映机。

还请来有相关经验的老放映员师傅,反复教演员练习操作。

电影里范伟对胶片清洗的仪式感,更是令人叹为观止。

胶片被马车意外拖拽,沾满泥土、卷成乱麻,一场“放映事故”如何补救?

他组织大家用床单运送胶片,用筷子挑头,用蒸馏水冲洗泥土,用扇子“微风徐徐”扇动。

有人好奇想摸一摸胶片,被“范电影”好一顿训斥,“这上面都是各行各业的先进人物,他们的脸上不能出现你肮脏的手印。”

《一秒钟》里甚至还展示了复杂的“大循环”技术,在胶片时代想要循环播放一段影片,技术含量很高。

“范电影”带领大家用水洗去胶片上的泥土,让尘封的胶片重现光彩。

这个镜头不失为一种时代的隐喻,仿佛一场精神上的“洗礼”和重生。

有人可能想问,数字电影明明更方便了,为什么还有人对老旧的胶片放映念念不忘?

如今是个人人都随时抱着手机的时代,动动手指,就能刷新出下一个抓人眼球的短视频。

信息过载,一切都唾手可得,年轻人连去电影院都嫌太麻烦了。

那些关于露天电影院、胶片电影的回忆,仿佛是太过遥远的古董了

张艺谋的这封电影情书,对当下的年轻人来说,过时了吗?

时光君觉得,并不会。

在过去的时代,确实因为精神生活的匮乏,所以放电影显得格外珍贵。

但无论技术如何发展,时代如何在变换,观众对电影的热爱不会变。

胶片时代虽然离我们远去,但电影人对它心存的怀念和敬畏不会变。

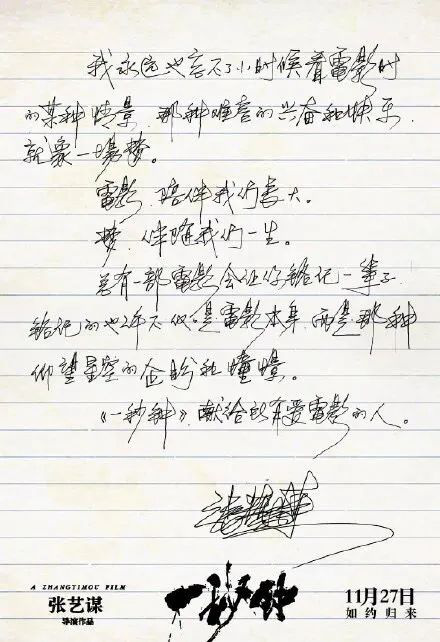

正如张艺谋在亲笔信里所说,总有一部电影让我们铭记一生,铭记的也许不是电影本身,而是那种仰望星空的企盼和憧憬。

为一秒钟,赌上一辈子?

在《一秒钟》里,除了对电影胶片时代的致敬,还有导演对大时代背景下小人物命运的那份关怀。

这是一个父亲与女儿相互惦念的故事。(以下包含结局剧透,请谨慎阅读。)

“张九声”拼了命想要看到自己女儿的影像片段,是对“弥补父爱”的一种执着。

“刘闺女”看似混不吝的小混混做派,则是“父爱缺失”带来的成长辛酸。

《一秒钟》里,“张九声”的女儿出现在放映正片之前的“新闻简报”上。

在电视机全面进入中国家庭之前,“新闻简报”几乎是唯一广泛而有效的大众影像传播渠道。

同样承载一代人记忆的,还有反复出现闪回片段的经典老片《英雄儿女》。

80、90后的父辈们,几乎人人都曾看过《英雄儿女》,都能讲出一段当年看这部电影时候的生动故事。

甚至一提起电影里的台词和插曲,他们都还能流畅地背出来,没办法,当年实在是看了太多遍。

而《英雄儿女》里的父女相认情节,也映照着银幕前的“张九声”和“刘闺女”。

这对某种意义上精神层面的“父女”,因为一场意外捆绑在一起,从此命运休戚与共。

不少观众猜想,“张九声”的女儿很可能已经去世了,所以他才会如此不顾一切,从劳改农场出逃,想要为这“一秒钟”,去赌上一辈子。

因为一旦这次错过后,就再也没有机会见到女儿了。

如此一来,“张九声”的行为动机似乎更说得通了。

这也能解释为何“范电影”要冒着犯错误的风险,剪下他女儿的那两帧胶片送张九声做纪念,明明已经让他看了那么多遍电影,相当够意思了。

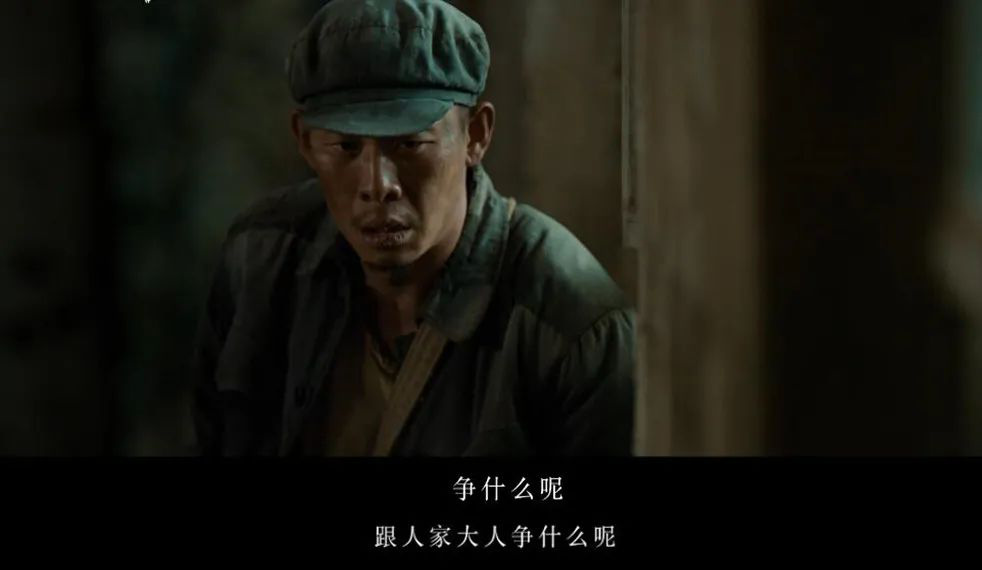

如今的版本里只剩下张译流着泪喃喃自语,“争什么呢,和人家大人争什么呢?”暗示或许他的女儿是在和大人争着扛面袋子时,发生了意外。

而“刘闺女”在质问的时候也提了一句“你女儿没被面袋子压死么?”,这让张译瞬间暴跳如雷。

当然这都是观众的猜想,不知道导演是否想到了这一点,抑或是类似的情节已经被删减了,如今成了未解之谜。

从片尾花絮来看,《一秒钟》的结局可能拍摄了好几版。

有一个镜头是“刘闺女”捡到了那张珍贵的电影胶片,还对着阳光在看,然而这个童话般的结局并没有用。

最终这张胶片,连同胶片上“张九声”的女儿,都被沙子无情地掩埋了,北风呼啸吹过,毫无痕迹。

很多人的结局,难道不也是和这张胶片的结局一样吗?

时代的沙粒,轻而易举地掩埋了深深的伤痛。

在影片中,新任“谋女郎”刘浩存感觉挺灵动的,虽然可供她发挥的地方不多,但胜在眼神青涩质朴,未来可期。

张译的演技自不必说,《一秒钟》有两个情节让时光君最为动容。

一个是张译的泪流满面,演好这场戏的难度实在是大。

需要他在那个小窗口回过头的一瞬间,就点燃自己的情绪,并且不是那种嚎啕大哭,而是大滴大滴的眼泪流下来。

为了演好这个片段,他提前了一晚上去酝酿准备。张艺谋也对这场戏很满意,一条就过,直夸他不简单。

另一个是张译站在银幕背面,抬头仰望的镜头。

1988年,张译在十岁那年,看了人生第一部印象极深的电影,就是《红高粱》。

当时他很好奇:为什么银幕上的人都那么大,他跑到银幕背面去看了后半场电影,觉得太神奇了!

张译从此想要走入光影的世界,而这个从背面仰望银幕的镜头,也是张译的电影初心。

时光君想说,《一秒钟》不仅献给那个时代可爱的人们,也献给对这个故事有些陌生的年轻人们。

不妨带上你们的父母,去影院静静体会这“一秒钟”的美好吧!

【 时 光 话 题 】

你觉得《一秒钟》拍得怎么样?

请在评论区写下你的回答