纪录《中国》「润物无声」|专访制片人李东珅•洞察纪实影像

这是鲜喵的第 1540 篇吐血原创

编者按

1905年,《定军山》正式在北京前门大观楼放映。这部拍摄自京剧大师谭鑫培真实表演的纪录电影,结束了中国没有国产电影的历史。中国纪录片,也就此拉开帷幕。

经过100多年的发展与进化,记录真实生活的纪录片,已经成为重要的艺术形式。尤其近几年在互联网热播后,纪录片产量随受众规模的扩大日益提升。根据数据统计,2017年全网纪录片总点击量90.5亿次,同比增长13.1%;生产总投入超39亿,同比增长14%。

但就在纪录片热度不断提高,各大视频网站纷纷发力布局后,纪录片人的生存状况依旧不容乐观。从拉投资、拍摄到变现,创作者的每一步路都走的尤为辛苦。

因此,在纪录片陷入发展困局的特殊时期,烹小鲜发起洞察纪实影像专题。从纪录片的历史及现状出发,探究这一艺术形式的生存状况与发展脉络。

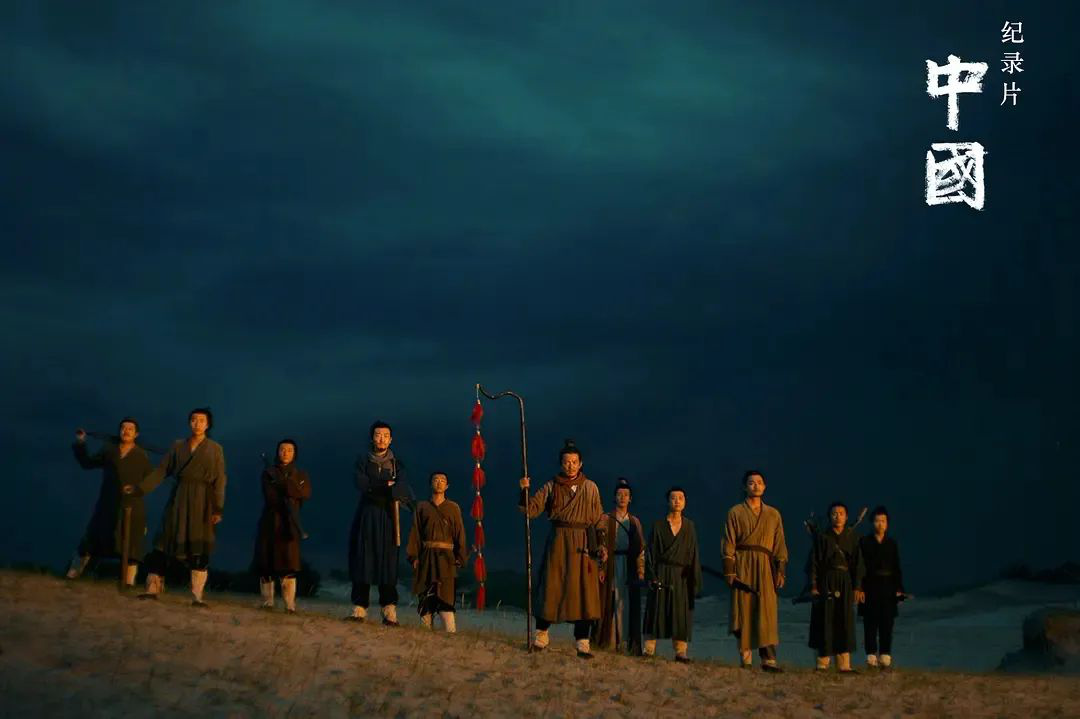

专题第四篇,我们将聚焦近期热门的人文历史纪录片《中国》,这部主创阵容强大、立意深刻的作品,是如何诞生的呢?

“为什么我们中国人的思维方式和行为是今天这样的?其实都是由无数时代的思想形成的。纪录片《中国》就是想探寻中国思想文化的源流。”

——纪录片《中国》总制片人李东珅

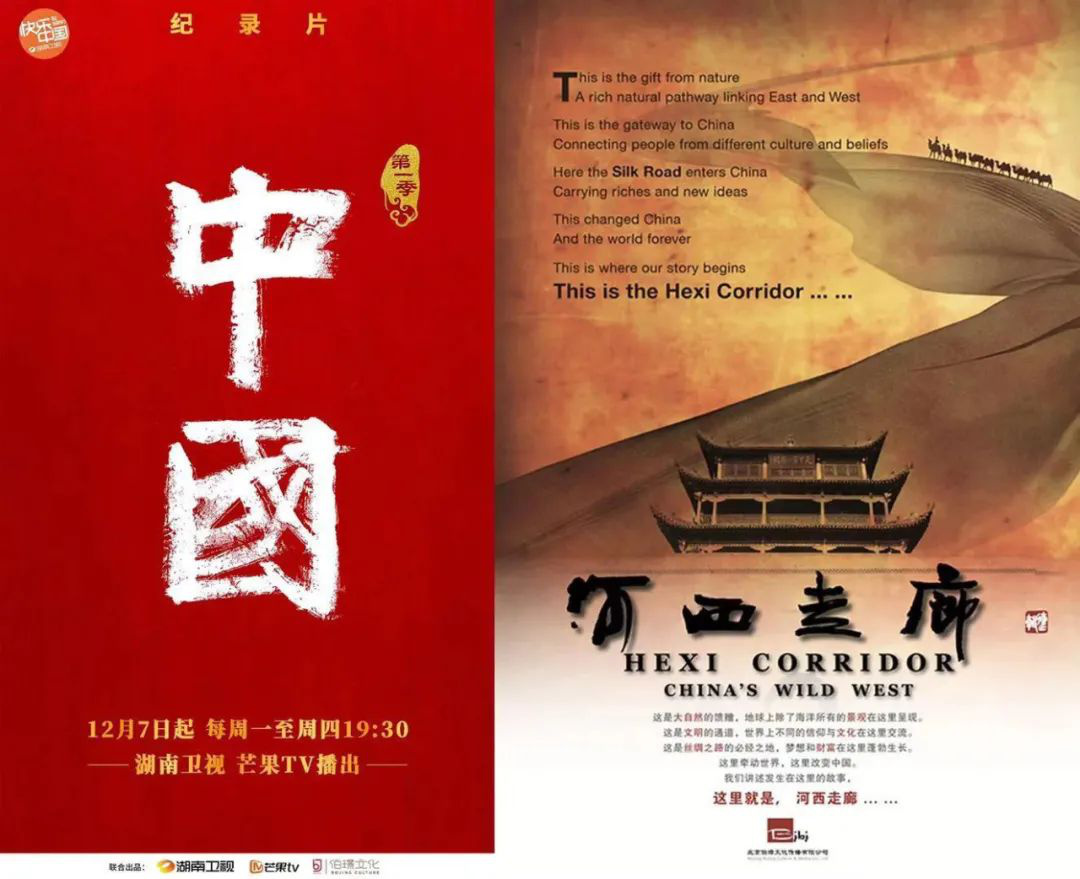

12月24日,由湖南卫视、芒果TV、北京伯璟文化联合出品的人文历史纪录片《中国》正式收官。凭借对历史解读的新视角以及别出心裁的影像美学体系,《中国》从开播起,屡屡登顶收视五榜的冠军宝座,并在豆瓣收获了8.6的高分,是近些年国内纪录片综合成绩的天花板。

关于《中国》取得这样优异的成绩,笔者并不意外。五年前,由同一支团队打造出的纪录片《河西走廊》曾火遍网络,让上至花甲、下至豆蔻的观众甘之如饴。迄今为止,《河西走廊》豆瓣9.7的评分依然是国内分集纪录片的口碑TOP1。

显而易见,《河西走廊》的大爆为该团队累积了足够多的制作方法与自信。可是,这亦为团队的后续作品提高了难度。毕竟,成功的先例是经验也是标准。如若想在纪录片领域再创佳绩,还需要推出别具一格的新作。

珠玉在前,《中国》如何打破《河西走廊》的“瓶颈”呢?

日前,烹小鲜(pengxx01)对纪录片《中国》的总导演兼制片人、北京伯璟文化传播有限公司董事长李东珅进行了独家专访,对方从制作的角度,分享了历史类纪录片应当如何突破与创新。

据李东珅透露,当初筹拍《中国》的想法正是依托于《河西走廊》,一是在制作维度,团队通过拍摄《河西走廊》,梳理出了一套讲述历史的思维方式;二是在受众维度,很多网友直言,《河西走廊》就像半个中国史。

网友的话无疑给了李东珅非常大的动力,正好他本人也酷爱历史,于是乎,他产生了一个想法——制作纪录片《中国》,用影像的方式表达中国的历史。

然而,新的问题总是伴随着新想法出现。这部《中国》要拍成什么样?以中国历史为内容的纪录片那么多,这部要如何具备独创性?华夏五千年的灿烂文化,要怎样甄选素材?

一瞬间,层不出穷的问题如蛾虫般飞进李东珅的脑袋中。而后,基于过往的制作经验,李东珅逐一将问题汇总整理,缕清了思路:“视觉版的中国史,它一定符合电视产品的规律。一方面,内容是浓缩的、纲要的;另一方面,表达上要有故事性以及细腻的情感。”

整体的思路确立后,李东珅既期待又兴奋,隐隐还有一丝紧张。因为他明白,无论从拍摄还是叙事的角度看,制作《中国》均有极大的难度,对自我是重大的挑战,对国内的纪录片也有一定的指向意义。

而具体落实到执行层面,李东珅和团队则要解决三大难题,第一个也是最基本的问题:如何破题。

对此,成功的经验发挥了作用。李东珅想到在拍摄《河西走廊》时,曾经提炼出一个概念叫河西走廊关乎国家经略,这为《中国》的制作提供了一个历史层面的思维方式——紧扣不同历史时期是如何影响今日中国的。

“为什么我们国家如今是一个多民族融合的状态?其实是思想决定的,国家体系的建立核心是思想体系,战争只是工具,思想才是真正的武器。统一一个国家容易,治理好国家很难,需要思想的力量。”

有了启发,李东珅很快制定了《中国》的主题线索——对今日中国仍具有深刻影响的思想、制度、文化的发展流变。

从春秋儒家的启蒙到战国的百家争鸣,从秦统一六国到魏晋南北朝的融合,从隋朝的建立与盛唐的崛起,纪录片《中国》如一幅徐徐展开的画卷,呈现出每个时代的人文思潮。

于是乎,在《中国》的片头里,李耳、孔丘、接舆、墨翟、孟轲、庄周、荀况、李斯、韩非、嬴政、刘彻、董仲舒、司马迁、班超、司马睿、王导、拓跋宏、萧衍、宇文泰、杨坚、独孤伽罗、阿倍仲麻吕这些具有代表性的人物依次按朝代出现。

如何破题迎刃而解,第二个难题即用怎样的形式、技术与硬件去呈现。

李东珅表示,情景再现是部分纪录片喜爱采用的形式,但是现在看来,这个形式太像电视剧,其审美是电视剧式的审美,只不过没有对白。同时受限于经费,以及场景和服化道的标准,团队又很难将这种形式拍摄到一定的高度。

另外还有延时摄影的形式,《河西走廊》曾邀请到美国摄影师拍摄了很多美丽的延时空镜。可是时至今日,延时摄影并不适合《中国》,华夏大地幅员辽阔,不能用某个地区的镜头去代表。

考虑到这些,李东珅深刻明白,若想将《中国》拍出新美感,整个团队就必须超越自己,甚至颠覆自己,跳出舒适区。这个方向上,他认为,一定要将审美观点体系化,去剧情化,用打破剧情片的逻辑拍摄。

至于画面的精度,李东珅则依然用制作升级的思维,他表示,《中国》采用了50帧格的慢速拍摄制式。这在国内的电视领域中尚属首例。

“国内的电视行业发展了几十年,还没有人敢用这样的画面速度去构架一整部片子,可是我在想,这个时代所有人都在追求快,都在追求延时那种浓烈的美感,那我们为什么不放下速度慢下来呢?”

对于拍摄的大胆创新,李东珅非常自信,一方面他相信视觉总监罗攀的拍摄能力,另一方面他相信观众的审美水平。如他所言,《中国》没有采用一帧延时拍摄的镜头,也没有任何画面像剧情片。特有的疏离感仿佛专为纪录片打造。

突破的本质是寻求更佳的匹配度,而个别适合延续的环节,李东珅还是惯用了以往的做法,比如《中国》的配乐。

在业内外的观点里,《河西走廊》的主题曲《河西走廊之梦》是为纪录片画龙点睛的一笔,该曲为世界音乐大师雅尼的作品。可是不为人知的是,最初李东珅选择雅尼的时候,曾被所有人质疑。原因很简单,雅尼没有为影视产品配过音乐。

据李东珅所言,雅尼开始写的几稿他也是不满意的,直到一次雅尼患有眼疾,眼睛痊愈之后,写出了这首著名的配乐。此曲原名为《风》,后由李东珅改为《河西走廊之梦》,经其看来,雅尼对河西走廊的认知来源于一个梦。

合作雅尼的效果出人意料的好,这直接推动了李东珅考虑为《中国》配乐的,选择了一位更想合作的国际音乐大师——日本著名作曲家梅林茂。

不过令人有些许遗憾的是,受到疫情影响,梅林茂无法与李东珅当面沟通想法,李东珅也无法为其提供样片。梅林茂只能写谱一些关于人类共通情绪的配乐,比如快乐,悲伤,忧伤,希望,爱情,等等。

“邀请雅尼和梅林茂的思维是一样的,请全世界最好的艺术家参与到我的作品里。” 谈及配乐,李东珅最后说到。

制作《中国》的第三个难度是关于叙事。李东珅表示,《河西走廊》的叙事结构其实很好,但是在筹备《中国》的时候,他们发现,之前的模式不太适用。因为新的作品需要将很多道理隐藏在故事中,需要将想要表达的核心思想润物无声地植进内容脉络里。

为了解决这个问题,《中国》写了两轮文本。第一轮沙武田带领学术团队共同完成的学术本,第二轮是总撰稿邓建永完成的文学本,基本奠定了全片内容。之后还有拍摄呈现本,剪辑本,解说本等多轮,每一轮都数易其稿。

到了拍摄录音环节,文学本形成了拍摄本,而在这个阶段,此前制定的“去剧情化”的策略就给了制作方很大的即兴创作和发挥的空间,随即也自然形成了剪辑台本。总得来说,整个制作过程更像纪实类纪录片的创作方式。

“就是你拍了很多的人物状态,路边的人在吃饭、在发呆,在看河水的涟漪,但是这些均不要赋予它意义,然后再把拍到的素材拿回来剪辑。”

李东珅说到,最后的剪辑台本在联合总导演周艳的带领下,融进了更多细腻的元素,最终形成了现在的解说词。就这样,邓建永负责大开大合,丰富作品的可能性,而周艳则负责雕刻细节。借此,《中国》有了完整的生命力。

根据成片显示,《中国》的很多镜头着实大胆且富有意境,这正是李东珅团队大胆创新的成果。

例如在第一集的《春秋》中,讲述“子在川上曰:逝者如斯夫,不舍昼夜”,制片人没有采用惯用的手法,让孔子站在河边,而是让孔子躺在河中,以身体体会河水的流淌。

“(躺在河中)是我们现场想出来的,这个画面的最终效果有丰富的外延内涵,为《中国》增添了更多可能性,让我们有很大的空间,添进去一些有意义、有信息量的解说词。”

只要是创新,必会带来忐忑,李东珅也不例外,所以他在开播当天发了一个朋友圈,写到:我可以负责任地说这是一个不一样的视觉产品,我觉得它画面好看,音乐好听,这些都是应该的,但是我们这部片子非常慢,非常特别,大家都在追求快的节奏,我们放弃了。

当然,相较于忐忑,李东珅更多的感觉还是期待。他坚持地认为,自己也是观众,他不会觉得自己的作品无限好,但是既然看得时候能够打动自己,相信就会打动大部分观众。

“你猜不到观众喜欢什么,你只有尽量的做好给他,让作品去引领他们的审美,那我觉得是成功的。”

采访的最后,我们无可避免地问到了纪录片理想的商业模式。对此,李东珅直言,现阶段的答案是“没有”,所谓的直播带货之类的说法都很悬浮。至于未来,只要纪录片看的人多了,这种视听产品自然会生出商业模式。

此外,李东珅还提到了明星加盟纪录片的作用,他们的友情客串无疑会增强作品的传播力度。据其透露,《中国》在正片播完后,还会推出自己的配音版本,以及十二集的明星配音版,届时徐峥、刘敏涛、鲁豫、黄轩、邓伦、欧阳娜娜、张含韵、白敬亭等知名艺人均会现声,值得大家高度期待。

-