小学生都懂的道理,拍出口碑炸裂的“年度最佳”,不得不服

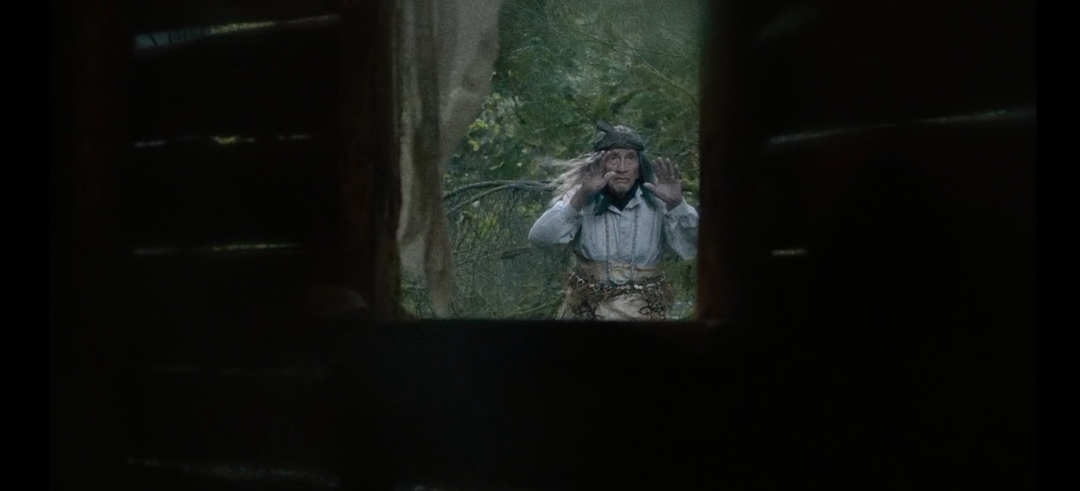

“你丈夫的事我很遗憾,我听说他没能坚持到最后......”

夜色中,一个男人在柔声呢喃。

手握对方的敏感部位。

挤着奶。

这一幕出自被许多外媒誉为年度最佳的电影里。

尺度那么大?

别想歪。

对方......是头牛。

除了他和它。

还有个帮忙把风的男人,在树上。

又是夜半三更,又是把风,又是挤奶。

何方神圣?

《第一头牛》

First Cow

没有宣传,没有排场,妥妥的独立电影。

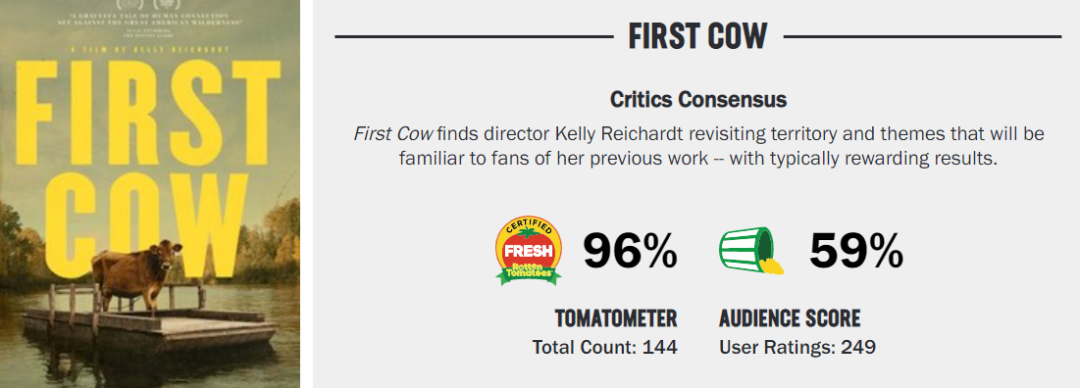

口碑极度割裂。

普通观众反响平平:

豆瓣7.6,IMDb7.1,烂番茄爆米花指数59%。

可是对专业人士,是如获至宝:

去年柏林电影节首映,屡获好评,至今专业影评网站MTC评分89,烂番茄新鲜度96%。

在年末的种种十佳盘点,如《时代杂志》《卫报》《Little White Lies》......

《第一头牛》都能榜上有名。

西班牙电影大师阿莫多瓦甚至还将其作为自己的年度最爱,位列首位。

换句话说——一部行内有门道,行外不热闹的作品。

获得如此高评价,Sir并不意外,因为本片导演是凯莉·莱卡特,现世最有实力和态度的独立导演。

三大电影节和各种影评人奖项,都能找到她的名字。

戛纳找她当评委,你猜她怎么着?

她立马拒绝了,理由竟然是自己没有适合的衣服。

这位不按套路出牌的导演。

竟然“染指”起了西部片......

提到西部片,你会想到一望无垠的连绵群山,除暴安良的英雄牛仔,亦或是跃马驰骋的高燃打斗?

△ 《黄昏双镖客》剧照

以上这些,《第一头牛》......都没有。

别说一望无垠了。

电影首先用的是4:3的复古画幅,这种《公民凯恩》时代的方正画幅,放在现在(尤其是投放在大银幕),显得格外逼仄。

景致被切割和收束,人物处在一隅之地。

这种特殊画幅的设置,像是人物和时代困境的隐喻。

背景,是《第一头牛》横亘在普通观众面前的第一道坎。

美国西进运动末期的1820年代,所谓的西进运动,其实是美国的西部大开发,早期美国梦发源地。

这是官方说法。

实际上,梦里是各种欲望与混沌。

淘金热、种族斗争、土地侵占、奴隶制……

一言不合就开打。

泥泞丛林、肮脏市井、破旧的衣着......肉眼可见的蛮荒,才是那个时代的真相。

在这个“乱世出英雄”的舞台,主角却做着“大逆不道”的事情。

别误会,他不是胆识过人的英雄或恶霸。

只是一支狩猎队的厨师,还是干得不咋地那种。

要吃没吃,抓到了食物能被它溜走;要喝没喝,连饮用水都得谨小慎微地不能多喝,导致饿肚子的队友常拿他来出气。

然而面对霸凌,主角没什么脾气,相反的,他比谁都胆小细腻。

见到翻转了的蜥蜴,他会好心帮它翻身。

穿了新鞋,怕周围的人羡慕,立马拉下裤脚。

酒馆里有人打架,他愿意帮忙看管婴儿。

蛮荒年代为数不多的“暖男”。

他的名字也很暖——“小甜饼”。

一个夜晚,小甜饼在森林里找食物时,发现一位中国人躲在草丛中。

一丝不挂,又冷又饿。

见此状,哪怕自己物资匮乏,小甜饼还是给了他食物,还让他暂住了自己的帐篷。

小甜饼可谓是仁至义尽,给吃给住。

还要藏着掖着,以免同伴发现。

可惜还没等到风头过后,两人坐下来喝喝酒。

这位中国人就已不辞而别,来无影去无踪。

唯二知道的事情:他因为救朋友得罪了俄国人,名叫小陆。

本以为两人就此各奔东西,缘分却让两人不久后在酒吧中相遇(说实话,两人的重逢有点刻意)。

“我就知道迟早会在这里找到你

我从没想过还能再见到你”

互道寒暄,客套中带点喜出望外。

因偶然相遇,又因偶然相逢。

“喝一杯吧,到我家。”小陆邀请小甜饼到他家饮酒做客。

他们互道着身世,聊着不着边际的梦想,从闲言碎语中拼凑出彼此的过去。

两人都曾走过大山大海,千里迢迢来西部寻找机会,小陆更是游历各国后漂洋过海来到这里。

本以为西部是富饶之地,却发现早已坐吃山空。

一位是来西部闯荡的落寞厨师,一位是远渡重洋的闯祸移民,搞了半天,原来同是天涯沦落人。

既然都无事可干,二人不如一起搞点小生意呗。

一个当厨子,一个当商贩,搭伙卖起了甜品。

刚好酒吧打听回来的消息,有一头当地贵族的牛,被运到这里。

别搞错,不是靠买。

俩外地人,原始资本积累,只能靠偷。

文章开头的悬念就此解开了,原来每晚两人都跑去偷牛奶。

曾在纽约学过手艺的小甜饼,做起甜品来是有模有样的。

既有生煎,又有奶香,又加香料,色香味俱全。

再加上小陆的能说会道(比如说蛋糕加了中国秘术),很快,小蛋糕在拓荒者中间打开名气。

销量爆涨,顾客络绎不绝,产品供不应求。

两人生意越做越好,仿佛当初遥不可及的美国梦有了眉目,直到那位贵族(牛的主人)也来光顾。

面对这么一位客人,看得出来,小甜饼和小陆有点害怕。

一来他是贵族;

二来他是牛的主人。

除了衣着打扮,一个小细节就让贵族与旁人区隔开来——别人都是直接用手拿蛋糕,但贵族得用小手帕包着。

一口下去,频频点头称是。

称自己从来没吃过这样的材料,还盛情邀请两人到他家,帮忙做甜品。

这是在引狼入室,还是想瓮中捉鳖?

小甜饼有点怯场,可小陆却觉得,能抓住一个机会是一个,他们显然在露馅的边缘疯狂试探。

果不其然,赴宴期间,差点就露馅。

也许是牛被小甜饼挤奶挤出了感情,对他格外亲近。

自家的牛对陌生人“挤眉弄眼”,这一幕贵族全看在眼里。

看到这里,想必观众替他们捏了把汗。

骗得了一时,骗不了一世。

当两人想多干一票时,小陆不慎从树下掉下来,暴露了自己。

两人不得不跑路,又是跳河,又是藏树洞。

毕竟被抓住了,可能这段时间赚的钱和小命都会没了。

在逃了1-2天后,疲于奔命分散了的两人,在家里碰头,精疲力尽的他们,最后躺在河边林间的一块空地上,安静地睡了过去。

字幕升起。

年度最佳就此谢幕。

《第一头牛》讲的就是这样一个极为简单的友情故事。

正如电影开场出现的那句话:

“鸟需巢,蛛需网,人需友谊。”

这大概就是影评人与普通观众的分裂所在——小学生都懂的道理,拍出“年度最佳”?

诚然,《第一头牛》不是那种让所有人都兴奋的电影。

它的剧情平缓,节奏散漫,冲突感弱。

甚至没有任何故作深沉的野心。

但,Sir必须厘清一个概念。

不是所有电影,都肩负“讲道理”的责任。

电影当然也有符合时代的讽刺。

比如阶级矛盾。

同样是一头牛,在两个阶级眼中是截然不同的意义。

于贵族,牛奶不过高级红茶的配料。

比起产奶量,他更关心牛的血统。

可对主角两人而言,牛是命,也是他们自己的写照。

每回挤奶,小甜饼都会跟牛聊天,抚摸它,并为牛如此孤独而难过。

比起贵族,小甜饼似乎更有资格当牛的主人。

哪怕已经露馅了,他还不忘去看望下那头牛,可是这时候,牛已经被围栏围了起来。

但《第一头牛》绝不是主题先行的电影。

它的魅力在于主题(友谊)之外,叙事方式以及镜头语言为观众带来的“余韵”。

电影多次出现这样的镜头——人,被困在框里。

被困住的,有走投无路的主角二人。

也有在自己的土地上被排挤的印第安人。

显然弱势一方。

那是谁把他们“框”住的?

一次,当地首富请两人去他家做甜品。

当镜头运动起来,导演的隐喻更加明显了——

两人经过一个又一个的“框”,才走进首富精致的大豪宅。

这就是一个“吃人”的世界。

所以,《第一头牛》的动人之处并不在一段跨越种族和国家的阶级友谊。

而在于——通过记录一个时代的慌乱,展现一段友谊的笃定。

正如开篇Sir提到的那一段。

一头牛,一个人。

他们都失去了自己的挚爱、家人,却依然为彼此提供着哪怕一丁点温存。

人,陪着漂洋过海,失去“丈夫”和“儿子”的牛聊天。

排遣孤独。

牛呢,为困境中的人挤出最后一点牛奶。

谋求生计。

那一刻。

历史的丑陋,时代的喧嚣,种族间的斗争……那些被后人挂在嘴边千百年的宏大争论。

都不及他俩的静谧。

这样的瞬间,放在“世人皆慌张”的当下。

难道不更值一个“最佳”?

本文图片来自网络

编辑助理:海边的卡夫卡