十年后《阿凡达》还是那个《阿凡达》,我却不再是那个我了

作者:斯宾诺莎画板

我们离星空越来越近,却离内心越来越远。

我记得最初看《阿凡达》的时候,影院意识还没有完全崛起,大家还处于懵懵懂懂的碟片时代。于是当时小区里有人找了张碟,大家晚上就搬了小板凳一个个来了,坐在布前看。有人走动,有人打闹,也有人打瞌睡,还有的人正襟危坐,看得入神。有趣的是,谁也不觉得谁打扰了谁,好像这都是电影的一部分。

约十一年过去了,这十一年里,3D不再神圣,反而开始转变成一种负担,3D带来的对原色彩的消减让人叫苦不迭,可与此同时观众并没有感受到3D带来的奇妙。詹姆斯·卡梅隆开始从我们的注视中隐退,随着他那几乎不可能被完成的《阿凡达》续作。

沃辛顿开始流浪,索尔达娜则平步青云。《复仇者联盟4》超越了《阿凡达》。好莱坞内在文本改革,传统史诗叙事倒在了10邪典文本的戏虐之下,新的视效大片也开始追逐起了惯性。卡梅隆引以为傲的运镜也被拆开模仿,直到开始令人干呕。一种《阿凡达》式的神话再未被复演,裸眼3D的迟迟未来。电影,因其对抗时间的本性,而必然受到来自时间加倍的煎熬。

十一年后,我在等待IMAX的开场,电影院非常漂亮,右手边的墙上立着IMAX字样的灯牌,它此时正发着蓝光,我好奇一会儿电影开场它是否还会恪守职责。左后方的门开了,进来了两组人,一对情侣,一组三人成行。

情侣看起来有些磨蹭,两人在走廊尽头有些犹豫,可最后还是决定让女方做更里面的位置。坐定后两人也不说话,或许是在小声交谈?我当时的注意力已经不在他们身上了。三人成行的一对明显更为自信,他们决意要表现出自己对电影的理解,有时候当你想看看现代人究竟想要什么,你就只需要将三个意气风发的青年放到一起。

有人觉得《阿凡达》是一部只有特效没有内核的电影,同行的人马上产生了不满,这种不满并非出于对他朋友观点的不满,而仅仅是他觉得自己有义务去进行反驳——否则会给他的朋友太多他所不匹配的权利。于是一种商业电影和艺术电影的根本矛盾又在我两排后的座位上被拙劣的演绎了。

我开始在心里为那对情侣打抱不平,我瞄了一眼,明显能发现男方的窘迫——在电影院有一种约定俗成,即男方应当比女方更懂电影,无论实际情况为何。尽管这一约定俗成的荒谬感是如此的难以避忌,这位男方还是因后座的争论而产生莫名的紧张,好似为了完成自己的职责,他就要跟后座开战。

我倒挺希望这一幕实际发生,不过银幕上突然出现的广告暂时拯救了男方脸上的汗珠——它们终于可以不必落下。

现在在广告音乐的协助下,我们这三排的间隔被越拉越远,谁也不在乎谁了。一种权利结构也即将迎来统一,我估计是时候能听到三人小组产生的对广告的共同嘲笑,也能够触摸到后座男方对广告之中商业性和人为性的精彩批判。而女方则应冷漠地看着他左脸颊上那粒欲罢还休的汗珠,思考着如何的措辞才不会打击到慷慨激扬后的可爱自尊。

突然,令人沮丧的,IMAX灯牌放弃了它的职责,影院里的一切开始安静了下来,声音仿佛呈现出一种出于抽离的聚拢,它们开始向银幕生成,直到新龙标的出现。此时所有的观影者将失去发声的权利,因为他们正在感受一种时间带给电影空间的错乱,一种对自己的荒废十一年的划线提醒。

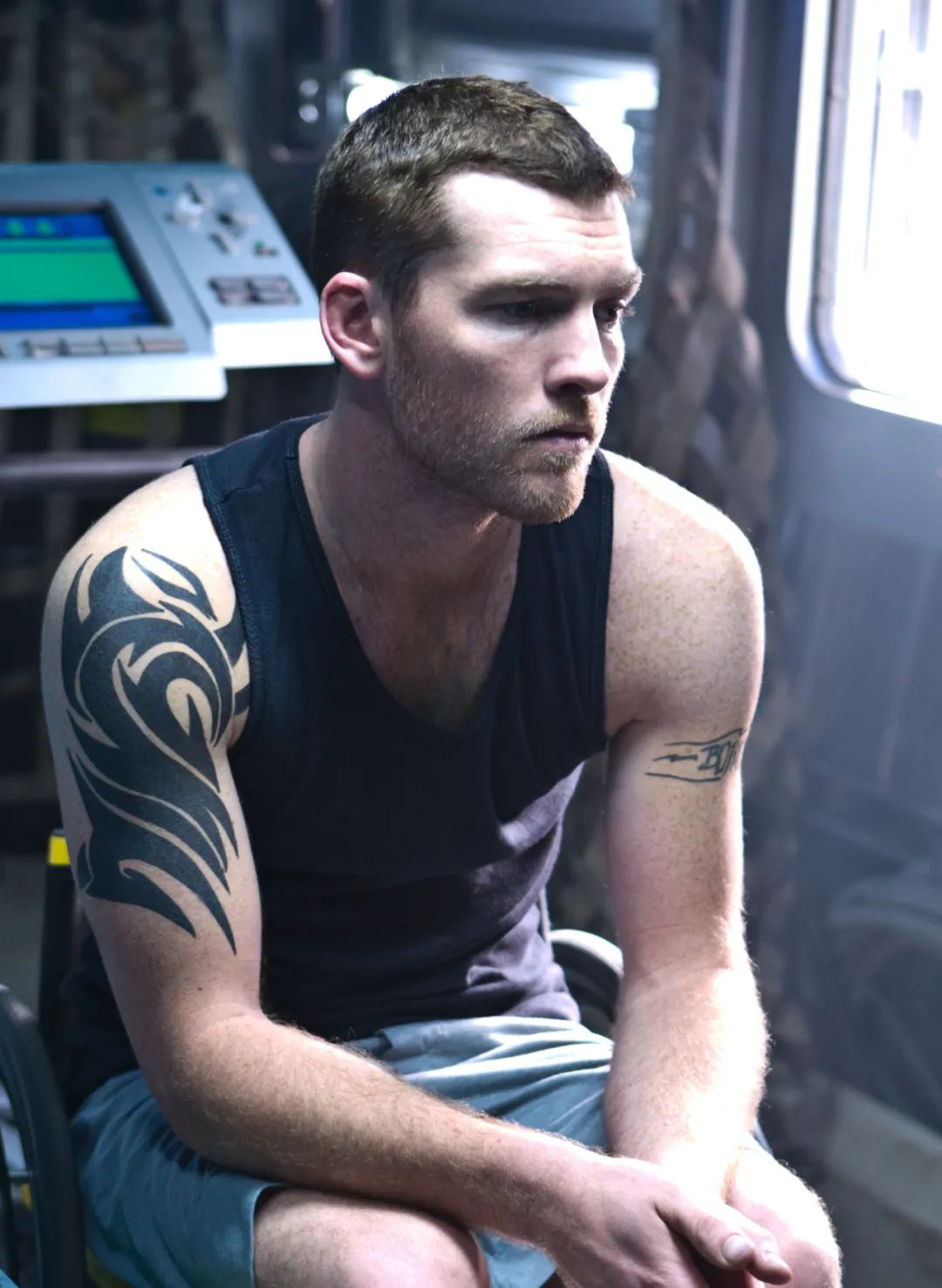

后面时不时进来些迟到的人,其中一个久经沙场的观影者应该有了种生存的技巧,即规避因鞋子和地面高速碰撞引起的抽离感。此时的沃辛顿刚从舱内飘出,摄影机在展示空间站的样貌。

我们看到了3D最原始的形态,是称为元3D。

就是当所有影评人试图向同伴解释3D如何是一种影像驱使技术而非商业驱使影像的时候,影评人的视觉后像都会是这一幕,即3D是一种广延性的艺术,它的诞生一定出于我们对电影空间全貌的渴求,它是一种至上的景深。

想到这里我不免感到不满,如今的3D好像已经忘记了这一技法背后的逻辑,而只关注于3D带来的所谓的观感在眼前发生的虚假真实,这就无非是把银幕变成了向外突出的曲面,它根本呈现不出任何空间感,毕竟银幕背后的世界仍是空洞的。但实际上3D呈现出来的应该是一种影像的向内塌陷,即所谓3D的、突出影像在我们面前的只不过是一种前景,真正重要的是这种前景为后景提供的无尽真实感。

沃辛顿一定很同意我所说的,因为这时他开始把自己的腿搬到床上。

后座的男方开始哧哧地笑,我不知道是出于什么原因。但是明显的,三人小组开始不安了起来,他们的椅子动来动去的。

然后安静下来,后座的声音被银幕中的直升机所抽走。

有时候,观影者会因自己的自大而丧失一些权利,比如现在的我,对《阿凡达》本子的干巴而感到的强烈不满,我的脑海中不断的感叹着10邪典文本变革的伟大——否则我们如今还要受到如此苦涩叙事的侵扰。这无疑是一个简单的借尸还魂的本子,人类通过成为阿凡达来完成对人类自身的进化。

由此,当纳威人习得英语的那一刻,他们早就成为了人类的近似——骄傲的格蕾丝博士完全可以在此时汇报人类对纳威人的侵略已经完成,剩下的无非是人类和人类自己的对战,自然的一面和自私的一面的根本症结。

而卡梅隆导演并没有意识到他本子里所蕴含的必然逻辑,而是在最后区分开了纳威人和人类,沃辛顿大呼“做人是有限制的,所以我不当人啦!”他肯定还是人,那这时那些被赶回家的人类看似是一种自食恶果,却不得不让卡梅隆导演掉入一种隐含作者的精英主义里头。这实际上后来完全人类影像的邪典影像一直致力于嘲讽的。

而我在影院里的这种独断的悠然自得和自以为是让我失去了一种权利,一种超越影像的权利。我自信与自己对电影的所学所知,认定了自己具备对一种现象的批判的能力。三人小组、后座男生和我构成一条无知之网。

于是我想起了十一年前,当人们在幕前嬉戏打闹,当投影仪的光束不断的被人影扰乱,后座的人偷偷放了个屁,此时正在吃烧烤的朋友们则大为不满。我同情那个憋不住屁的朋友,因为这种小板凳确实很硌屁股。那时也有情侣,也有三人小组,好像都是同一些人,现在吃烧烤的人打开了啤酒,足以料想他们将对这部电影产生的有关商业性的根本批判。但当然情侣不会在乎,三人小组不会在乎,其实没有人会在乎,因为谁也不觉得谁打扰了谁。

我一直觉得自己是正襟危坐的那个,但我其实更爱四处张望。

IMAX灯牌又记起了自己的身份,三人小组迫不及待的站起了身,中间那个在伸懒腰。而情侣则照例在磨蹭,看着其他人从后门一个个溜走。直到电影连着字幕都放完了他们才又讪讪的起身出门。

他们走后,我也站起了身,现在厅内只剩我一个人了。我知道负责打扫的员工正在某处看着我,于是我也匆忙地走了出去。

电影结束了。

十一年前的我觉得我正在想,究竟是什么让《阿凡达》成为了阿凡达。于是让眼睛从高速滚动的字幕中抽离,转向着四周,是一片小板凳的狼藉。

那时,我看到了阿凡达。

本文图片来自网络

编辑:呱