谍战剧3.0时代,叛逆者如何用反套路拿下年轻观众?

作者|刘冰倩

不同于以往谍战剧,

《叛逆者》不论是在人物层次塑造、

人物关系构建,

还是精神感染上,

都拉近了与观众的距离,

全面开启了谍战剧3.0征程。

6月28日,《叛逆者》在超过6300万的单日正片有效播放和接近700万的弹幕讨论中,迎来电视平台(央视八套)的完美收官。

这部热血燃情谍战剧,自6月7日网台同步开播伊始,至今连续拿下了21天云合数据电视剧有效播放榜的第一,最高市占率超过12.93%,爱奇艺最高站内热度达9126;与此同时,《叛逆者》的豆瓣评分稳定在8.3分,成为Q2主旋律剧集中的绝对爆款。

除了亮眼的收视和播放成绩,这部年中爆款还留下了什么启示?

一次和年轻观众平等对话的契机。

前有《觉醒年代》,现有《叛逆者》,主旋律剧集似乎找对了进阶的路子:借“有血有肉”的群像塑造代替简单的二元对立;用脚踏实地的人物成长见证历史风云变迁;最终用信仰力量来与年轻人对话,用真实的情感实现与观众之间的审美共通和交流共情。

这也预示着,《叛逆者》作为主旋律国产剧新赛道上的新力量,正全面开启属于谍战剧3.0时代的新思路。

以点带面

群像人物见证革命历史必然

《叛逆者》以抗日战争和解放战争期间,发生在情报战线上一系列惊险的交锋故事为缩影,再现了动荡时期革命党人逆流而上、坚守信仰、守卫家园的历史。不同于1.0时代谍战剧建构的简单二元对立和“伟光正”主角角色,《叛逆者》中的群像人物层次丰富、人物关系复杂,增加了角色魅力的同时也增强了剧集的可看性。

作为国民党复兴社干部特训班学员的林楠笙,因情报学成绩优异、观察力超群,是被复兴社特务处上海区站长陈默群选中带往上海的,所以对于“弃笔从戎”一心想要报国的林楠笙来说,陈默群是上级。一方面,在陈默群的工作安排下,林楠笙接触了中国共产党人顾慎言、朱怡贞、纪中原等人,偶遇了自己在特训班的好兄弟左秋明,被他们积极抗战的救国思想所感染;另一方面,特务处上海区两任站长陈默群和王世安前者叛国投敌、后者出卖同僚,也让林楠笙对国民党失望之余重新思考什么才是正确的救国道路。

剧中推动林楠笙观念发生转变的,正是这样一群鲜活的群像人物。共产党人顾慎言长期潜伏于国民党内部,已做好随时牺牲的准备,从一开始林楠笙被陈默群授意接近暗查,到两人因为共同抗日合作无间,再到林楠笙被他为国为民的使命感和大义感召,最后继承了顾慎言的信念继续执行“邮差”未完成的使命,老顾实则是林楠笙真正的精神导师。

同时,军统站内两个“典型”的反派:陈默群和王世安,也有他们之所以成为反派的逻辑动机。过度自信造就了陈默群的生性多疑,他的自信也不允许他在跟共产党的角力中败下阵来,直至他投靠日本人叛国,也是出于想要争一口气走回军统。虽然他一手发掘了林楠笙,但当他的个人利益受到威胁时,他还是会首先考虑自己、放弃林楠笙。

相比人物层次较为复杂的陈默群,王世安就是个不折不扣的“小人”了。战争没打到家门口的时候,他是个既没坚定的信仰又精于算计的“小官僚”;上海沦陷后,他的首要目的变成了保命,对上司谄媚讨好的同时还忙于构陷同僚,无辜的外表下包藏着一颗时时为自己谋利的祸心。

无论是顾慎言、陈默群还是王世安,动荡年代中,有人坚定信仰,自然也有人因为个人利益等原因背弃国家。这些人的命运轨迹,因林楠笙而被串联在一起;也因为一个“林楠笙”的觉醒,映射出千千万万热血爱国的有志青年必然会走上一条共同的路。民族觉醒之日已至,革命胜利之路则不远矣。

去光环化的“脚踏实地”

勾勒人物成长弧光

不同于2.0时代谍战剧的偶像化和娱乐化,《叛逆者》用详实的细节刻画让人物更落地,关注主角的成长轨迹和成长逻辑。

主角林楠笙的成长,没有一路开挂、也没有“金手指”,如同片名“叛逆者”一样,道出的是一段漫长的经历与抉择过程。对比群像角色相对统一的情感呈现,林楠笙这个人物的成长主要经历了三个阶段的变化。而成长的代价,于林楠笙而言,是通过“失去”呈现出来的。

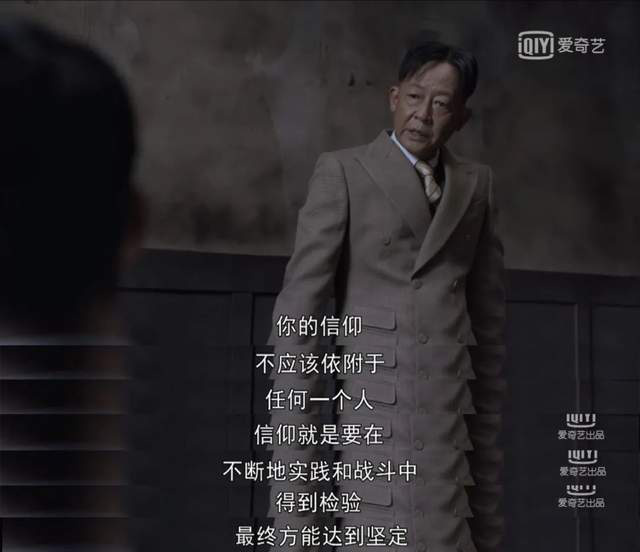

最初,他只是一个满怀一腔热血想要报效国家、战斗在一线的特训班学员,跟上级说话都会一板一眼。直到陈默群叛变,一心想要报效国家的他,不愿相信上级陈默群是这样一个人,更不愿相信党国会有人背叛国家。直到顾慎言跟他说出,“你的信仰,不应该依附于任何一个人。信仰就是要在不断地实践和战斗中得到检验,最终方能达到坚定。”林楠笙才顿悟并且重拾报国的信念,继续前行。

之后林楠笙又眼睁睁看着自己的好兄弟左秋明被捕身亡。左秋明的死、左秋明共产党人的身份,都给他以巨大的冲击。因对国民党内部的腐败堕落极度失望而陷入迷茫的林楠笙,在听到广播中毛泽东的《论持久战》后,就像在黑夜里看到了一束光,终于找到了自己想要追随的救国思想和希望。在伟大信念的感召下,两位挚友先后走上了相同的路。正如同左秋明跟林楠笙反复说过的那句话,“只要还在一条路上,终究会相逢的。”

直到潜伏军统多年的共产党员顾慎言的牺牲,这一次,他失去的是一个亦师亦友的同志。他们曾相互扶持和并肩作战,顾慎言在林楠笙陷入低谷时给予他精神支持。老顾牺牲后,林楠笙继续沿用“邮差”这个代号,则预示着伟大革命精神生生不息的延续和传承。

在经历了潜伏的危机、和爱人的生离死别、上级的叛变、同志的牺牲这些多维有感染力的情节渲染后,林楠笙这样一个时代洪流中的普通人,肉眼可见地成长了。根据云合数据的弹幕统计,弹幕中提及“青涩”的关键词约3190条,且多集中在前期(前25集);提及“成熟”、“顾里顾气”的弹幕分别超过6200条、320条,且多集中在后期(后18集)。

这也是除了林楠笙凌厉的眼神变化和临危不乱的气场变化外,观众给予的角色成长认可。在经历过艰苦斗争和生死考验后,林楠笙终于找到了他所向往的救国路,成为了一名真正的中国共产党员,见证了革命的胜利。

找到与当代年轻人平等对话的正确方式

3.0时代谍战剧的最大特色,是让那个时代的情感流动、信仰力量通过荧屏与当代年轻人对话,在快节奏谍战叙事的同时,用和缓诗意的成长叙事来充分挖掘人性。

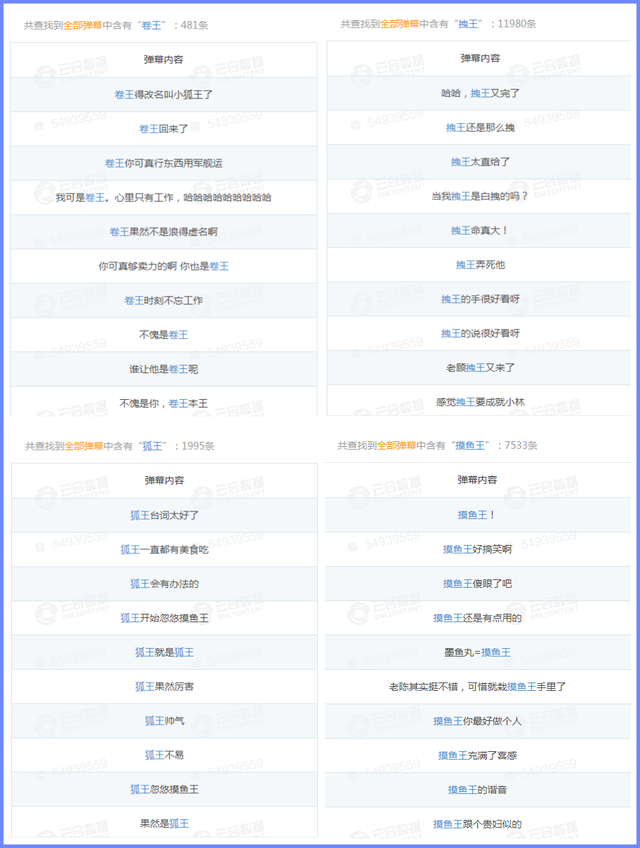

根据云合数据的用户画像(百度),《叛逆者》的主要受众平均年龄为31.27岁,其中女性观众占65%、男性观众占35%。令人意外的是,这部谍战剧不但男性观众爱看,女性观众也很喜欢。

那么《叛逆者》是如何打动年轻观众的呢?

首先,《叛逆者》用一个并不成熟的小人物,在大环境和周围人的影响下,逐渐看清形势、敢于反叛、并最终走向成熟的年轻化的心态来再现动荡年代的历史,更能引发年轻观众的共鸣。

眼看着步步高升进阶、出色完成潜伏任务的林楠笙,也是从一个初入“职场”的“菜鸟”转变而来的。剧中“上海办”这些跟他朝夕相处又各怀心思的同僚以及林楠笙本人,在年轻观众眼中分别代表了四类人:“卷王”林楠笙,习惯了007工作制,醉心工作不爱交际,一心只想搞事业;“拽王”陈默群,上海站我说了算,我是老大,我谁都不信;“狐王”顾慎言,机智代言人,表面笑嘻嘻,背地探情报;“摸鱼王”王世安,搞点小金库、拉点小帮派,上班工作直喊累,吃喝玩乐最在行。

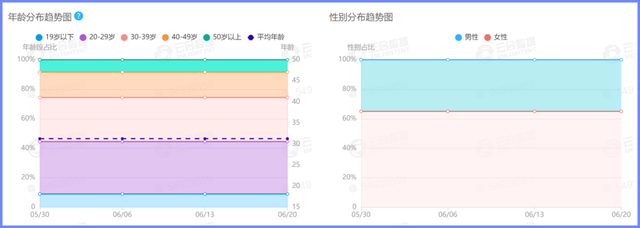

根据云合数据的弹幕统计,观众在观剧过程中对“卷王”、“拽王”、“狐王”、“摸鱼王”这些代号的提及量分别为:481条、11980条、1995条、7533条。从这些真情实感的互动中能看出,观众既对演员塑造的“上海办F4”表示认可,沉浸式的观剧更是直接拉近了观众与年代戏的距离。

其次,《叛逆者》启用了一种平等对话的方式跟观众谈话、互动,让观众特别是年轻观众在朴实无华的台词中找到了自己和那个年代人物的共振感,从而收获力量。

剧中林楠笙和朱怡贞的爱情线,因为前期两人立场不同,发展得尤为隐忍克制。但从两人相处的交谈中,确是能感受出二人在精神和灵魂上的契合。比如当朱怡贞跟父亲谈及喜欢林楠笙的原因在于,“我跟他在一起,不需要依附任何人,我们平等地关心彼此。”国共合作期间,国民党人林楠笙也数次帮助共产党人朱怡贞逃避日方追捕,当林楠笙嘱托她“一定要活着”时,朱怡贞回复“我们都要好好地活着”,一组看似平淡的对话,让两人形成相互鼓励的默契同时,也直击观众最心底的温暖。

而围绕在林楠笙周围的中国共产党人,也在一言一行中践行着“为了革命,将生死置之度外”大无畏的牺牲精神。这种精神不仅感染着林楠笙,更感染了成千上万的年轻观众,引发情感共鸣。阿木牺牲时,顾慎言深深自责,而老纪却表示,“所有任务的成功或者失败,都不是一个人要承担的,很多时候,你只能是一个人,但更多的时候,你还有我们。”

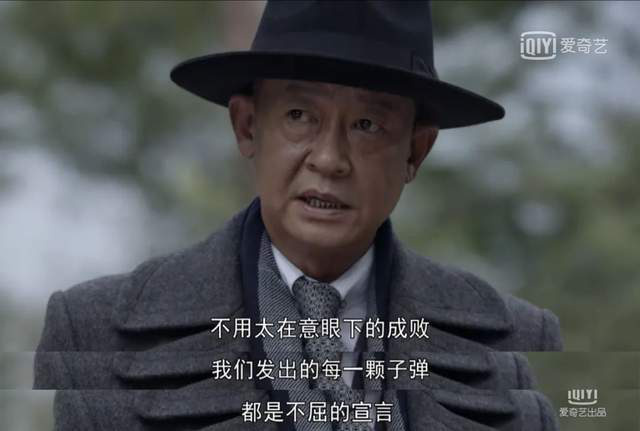

当林楠笙执行任务失败时,顾慎言安慰他说,“不用太在意眼下的成败,我们发出的每一颗子弹,都是不屈的宣言。”如此铿锵有力的话语,不止是说给革命新力量林楠笙听,更是说给了当代年轻人听。虽然那个动荡年代已经过去,但坚守信仰的逆行精神却永远留存了下来,感染着一代又一代年轻人。剧中故事的结局是革命先烈给后人创造了美好的生活,恰恰跟现代年轻人常提的“这盛世如你所愿”形成了呼应。

可以说,不同于以往谍战剧,《叛逆者》不论是在人物层次塑造、人物关系构建,还是精神感染上,都拉近了与观众的距离,全面开启了谍战剧3.0征程。

-END-

运营 | 冬雪