高开低走,《1921》《革命者》为何呼声大雨点小?

2021年7月13日刊总第2354期

2021年上半年电影市场并未出现爆款作品,尽管有《哥斯拉大战金刚》和《速激9》两部好莱坞大片,但最终呈现效果依旧不佳,特别是《速激9》虽然揽获内地14亿票房,但口碑直线下滑,甚至成为“速度激情系列”最差的一部,各大平台评分都不及格。

随着7月中国共产党百年华诞来临之际,《1921》《革命者》两部电影打响了下半年第一枪,不少人对于两部电影的期待值都很大,特别是《1921》,全明星阵容、大格局、大场面,加上各种营销加持,完全具备大火影片基础,猫眼票房显示,上映前一天,票房直接达到8163万。

然而在电影上映的第四天,两部影片票房并未如大众所期待那样持续走高,7月5日单日票房分别只有1961万和752万,之后随着《中国医生》的上映,两部影片票房更是开始逐渐处于低迷状态,到了7月13日票房分别只有416.3万和110万。

《觉醒年代》口碑在前,

让电影期待值过高

其实影片上映一周票房下降是正常事情,可两部革命题材影片票房的下滑速度明显超出预期太多,最大的原因可能在于,同时期献礼片蜂拥而至,内容重合率太大。《1921》讲述了从五四运动到“南陈北李,相约建党”,再到各地共产党早期组织的代表们相聚上海,参加中共一大会议见证开天辟地的历史时刻。而《革命者》则以李大钊被执刑前的生命倒计时作为时间线索,多时空辐射出他积极探索救国之路的热血历程。不论是以典型人物勾勒英雄群像,抑或是以时间节点映衬时代主题,两部电影均聚焦了百年前那段波澜壮阔、开天辟地的革命史诗。

而上半年大热出圈剧《觉醒年代》恰好讲述的也是这同一时期的内容,相同历史在同一段时间反复被影视化,观众对电影期待值自然也会被放大,要求也会更高。

打开《觉醒年代》,弹幕中充满了各路网友的交锋,有单纯调侃的,也有认认真真讨论历史和剧情的人。但最让这届年轻人爱上《觉醒年代》的理由,还是在于这些课本上的伟人们忽然变得很接地气,仿佛就像身边的人一样。

《1921》不仅被称作电影版的《觉醒年代》,在创作上与《觉醒年代》也是同一个思路,在讲述这段历史时,也是让伟人们更加生动活泼。影片围绕着当时的共产主义者们不惧阻挠,千里迢迢赶到上海创立组织而展开。也许是导演想要表现的东西太多,又或许是影片时长有限而囊括的内容太多,让整部影片显得有些杂乱,不仅人物的行为铺垫没有做好,与不同党政的分歧也没有很详细的解释,导致了在共产党成立的高潮时刻,也没有让人有激情澎湃的感觉。在《1921》的豆瓣热评里,不少观众认为“历史上的先驱们都非常伟大,但电影确实无法称之为好片”,“片子的情绪点不足,没能燃起我内心那股热流”。

相比《1921》,《革命者》则有个具象的核心人物,那就是张颂文出演的李大钊。台词有明显的个人风格,并能够呈现其个人价值观导向,能够树立并丰满一个完整的人物形象。电影采用非线性叙事手法,从1912年-1927年波澜壮阔的历史进程中选取了几个历史高光瞬间,总体“燃”的程度比起《1921》要稍微好一些。但《革命者》却出现了很致命的问题,即为了打破传统的线性叙事结构,影片将时间线设计得过于凌散,导致电影的完整性有些欠缺,除了主角以外,其余人物缺少关联性,出现得很突然。不过,虽然在细节上比《1921》要好一些,但是《1921》珠玉在前,又有众多明星坐镇,《革命者》已然失去了票房先机。

有困扰的不止是《1921》和《革命者》,还有《红船》。《红船》是以第一批中国共产党人求索中国向何处去的故事视角展开,演绎了中国共产党的诞生过程与历史必然性。故事上与《1921》相撞,再碰口碑很好的《中国医生》,《红船》上映后票房可以说输得惨不忍睹,上映5天票房还不到240万。同样的故事内容又撞到了同一时期上映,三部影片在整体创作上没有明显的创新突破,主流价值支配下的燃情叙事自然不会让大众持续买单。

适配的人物选角

也是影片成功的因素之一

《觉醒年代》的总制片人刘国华之前说过:“创作一部好的作品,我们必须要寻找到最合适的人。人是第一生产力,有创造力有生命力。”一部影片除了故事内容外,人物适配性也是成功的关键,特别是革命历史题材剧,人物适配性直接影响观影感。

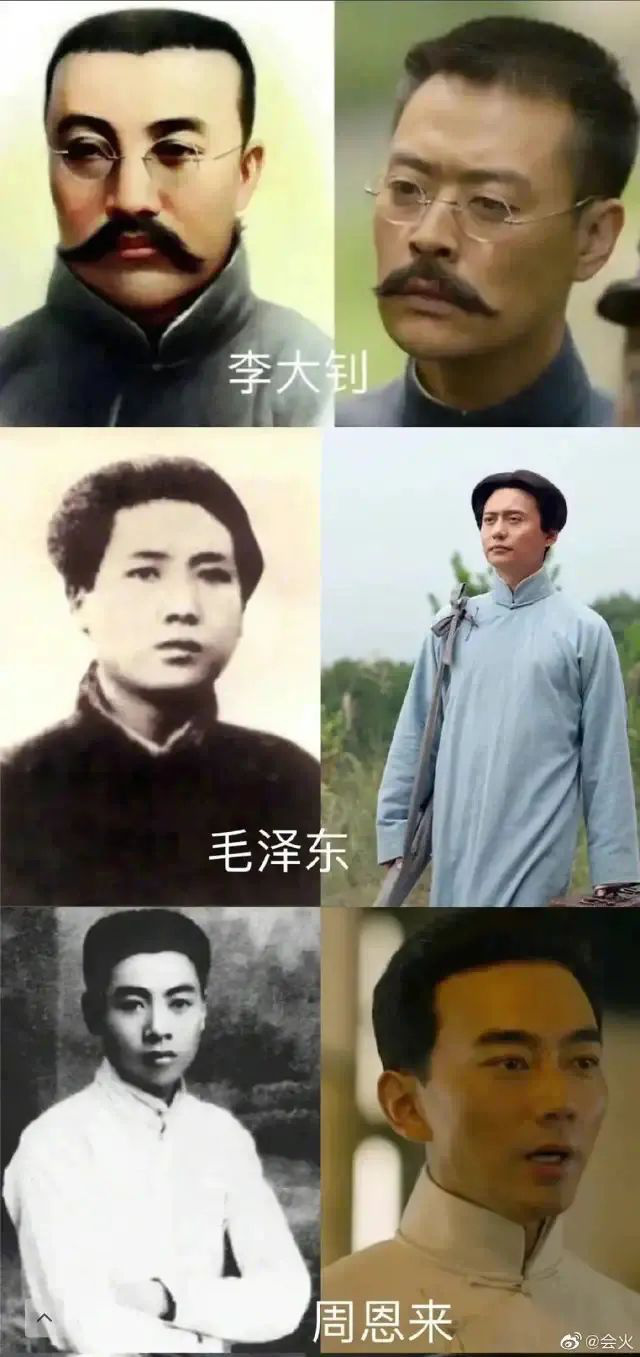

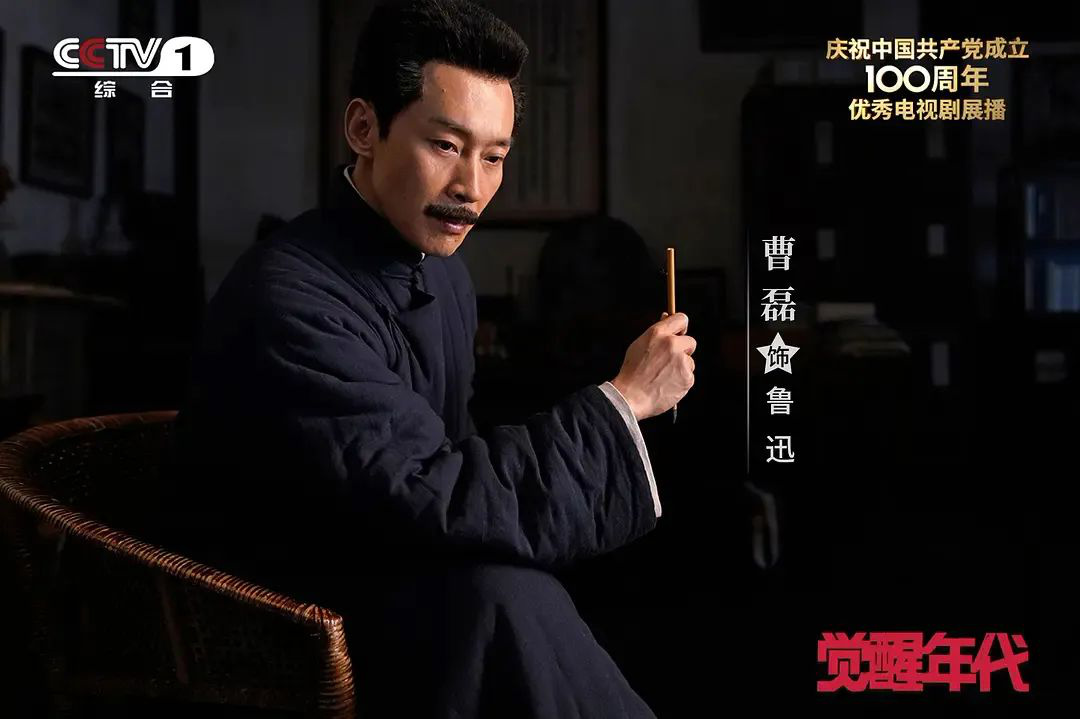

《觉醒年代》的选角非常牛,每个人物的造型和神态几乎让网友直呼是神还原,从这些对比照中,观众们看到了制作团队选角的用心和严谨。于和伟老师演的陈独秀,张桐老师演的李大钊是剧中主要角色,都非常精彩,鲁迅先生扮演者曹磊在拍摄之前,更是深入研究模仿鲁迅先生的性格和写字笔记,剧中在拍摄创作《狂人日记》那段是演员的亲笔书写。除了主演的精彩演绎,剧中各配角都有着主角般光环。剧中每个角色都十分活灵活现、深入人心,观众不仅沉浸在演员精彩的表演中,更沉浸在角色魅力中。

在电视剧的对比下,《1921》的选角考虑到商业因素,总体适配性就没那么高。或许是因为它主打的是“全明星阵容”青春群像戏,让大众的目光都停留在了明星身上,使角色和明星的关系出现了倒置的现象,不是明星为角色服务,而是角色为明星服务,以至于观众在观影的时候,甚至会忽略了明星扮演的究竟是谁,只是津津乐道于哪位明星露过几次脸。相比较演技不好的,一些基本完成人物角色的反倒会被称赞演得不错。

毕竟历史人物是有原型的,很多时候,并不是人气高、演技好就一定具有适配性,比如,《1921》中陈坤饰演的陈独秀就被网友评价用力过猛。鲁迅曾这样评价陈独秀,“每当辩论的时候,他会声色俱厉坚持个人主张,倘若有人坚决反对,他会起来拂袖而去”。可以看出,陈独秀性格中有激情尖锐、桀骜不驯的一面,有历史迷表示,陈独秀是一个极具煽动性的演说家,有时候是很癫狂的。可在陈坤的演绎下,陈独秀就只剩下了癫狂,导演黄建新给出的解释是陈坤想塑造一个有新鲜感的人物,他改变了发声的方式,变得另类,气质也更加尖锐,可恰恰就是这些让荧幕前的观众频频出戏。

相比较下,《革命者》要相对好一些,至少主线人物张颂文出演的李大钊完成了角色任务,彭昱畅的张学良,韩庚的蒋介石,无论从选角还是演技上都可圈可点。

影视艺术的生命力在于创新,新主流影视创作的表达也不例外。然而,《1921》和《革命者》只做到了表像的创新,而忽视了最本真的“热血”。