《红星闪耀时》:以“馆”为载体,讲述辽宁党史故事

“馆”为载体,“时”为切口,《红星闪耀时》以辽宁红色纪念馆为载体讲述百年党史。

为庆祝建党100周年,辽宁省广播电视局和辽宁广电集团(台)联合创作6集党史文献纪录片《红星闪耀时——辽宁“馆”里的党史记忆》(以下简称《红星闪耀时》)。该片以建党百年的历史为线,依托纪念场馆展开叙事,被国家广电总局列为庆祝建党100周年重点纪录片。

7月17日起,《红星闪耀时》陆续在辽宁卫视、新华网、学习强国辽宁平台、辽宁省14个市主频道播出,收获不俗反响。

“馆”为载体,“时”为切口

辽宁是“抗日战争起始地,解放战争转折地,抗美援朝出征地,雷锋精神发祥地,新中国国歌素材地,共和国工业奠基地”。

秉持“用好辽宁红色资源,讲好辽宁党史故事”原则,《红星闪耀时》创作团队把握辽宁红色文化主脉,梳理并挑选出沈阳中共满洲省委旧址纪念馆、东北抗联史实陈列馆、辽沈战役纪念馆、抗美援朝纪念馆等19座辽宁地域内具有特殊党史价值的红色旧址、革命历史纪念场所和教育基地,以这些红色场馆为党史记忆载体,将其中珍贵的馆藏资源作为基础展开创作。

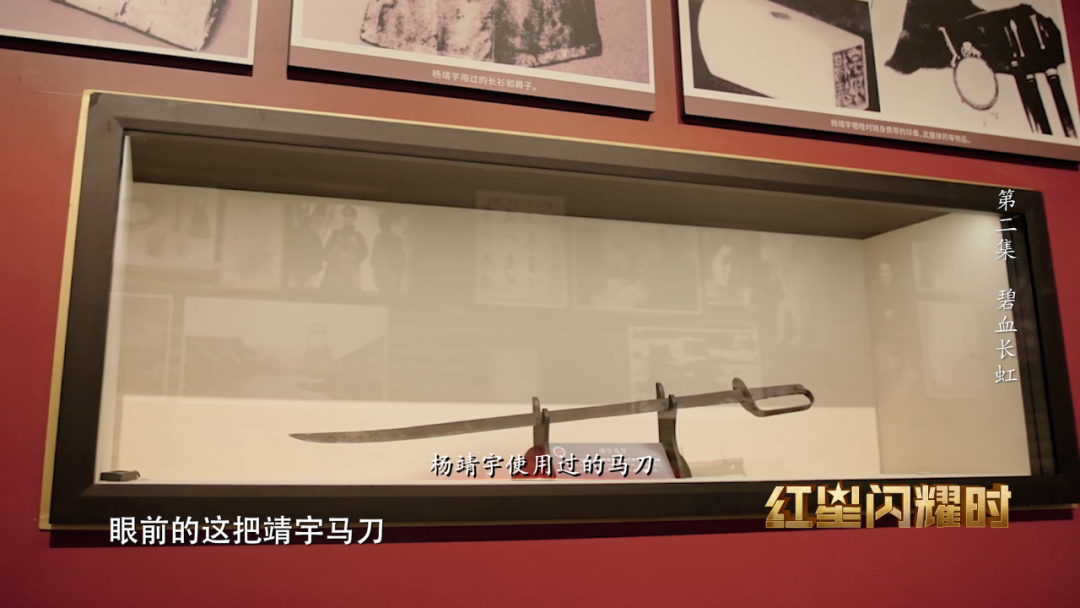

《红星闪耀时》按照时间顺序梳理出党史上的重要时间节点,以此观照时代风云下辽宁地域发生的大事件,从而完成整体的框架搭建。节目分为《暗夜启明》《碧血长虹》《战旗如画》《火红岁月》《精神永恒》《筑梦远航》六集,每集时长不到20分钟,用短小体量承载出百年党史的厚重主题。

节目从高光时刻切入,在宏大的历史背景下讲述生动感人的党史故事,挖掘出一个又一个影响深远的党史瞬间。

真实还原,艺术表达

《红星闪耀时》历经8次修改脚本、3次修改成片,4个多月的打磨。为尊重史实,创作团队走遍了辽宁地域内的红色遗址、旧址及纪念场馆,拜访了相关的历史专家、研究员、亲历者以及英雄先烈们的亲属和后人,挖掘出大量史料细节,拍摄、收集和整理了大量的文献资料、遗物、遗存,在人物塑造和事件还原过程中注重真实性和准确性。

该片还注重有意味的、具有情感和温度的文学性表达。无论是文字脚本的白描式勾勒,还是影像呈现中意象镜头的使用,都赋予重大历史事件以真实可感的情态。

叙事上,《红星闪耀时》以空间的转换和衔接为线索,以生动细腻的细节完成内容填充。在传统的线性叙事模式之外,分集创作还尝试多种探索,如第六集《筑梦远航》采用平行蒙太奇的处理方式,让人们在观赏过程中,不自觉地将两位不同领域的科学工作者蒋新松、罗阳进行对照,从而领悟他们身上共通的理想信念的力量,和矢志不渝科学报国的情怀。

《红星闪耀时》表现手段也丰富多变。影像呈现上,以纪实拍摄和历史影像为基础,结合经典影视作品片段,同时融入了高清三维动画片头、浮雕群像、版画、情景再现、电脑动画等多元方式。声音塑造上,在整体音乐基调恢弘大气的基础上,结合具体情境下的情感走向设计了一些沉郁、婉转的段落,同时在叙事过程中适当使用声效、拟声,增强节目的氛围感。

(图片来源:辽宁卫视)

编辑 | 随芳芳 宁雅虹