去年最好的港片,带你走进她的心。

虽然,这注定是一部很低调的港片,也未必会有太多人关注她。

但是,还是想和大家聊一聊。

因为,这部影片真的很走心,她试着去说——在混乱的影视圈里,那些还在坚守电影的人,到底秉持着怎样的初心和魔力。

看完之后,会让人有些感动。

它的名字,就叫《好好拍电影》。

这样一部关于香港导演许鞍华的纪录片,豆瓣评分高达8.8分。

本片由她的亲密战友——美术指导文念中拍摄完成。

在《明月几时有》的片场,文念中突然起意将镜头对准自己的老友,在长达两三年的观察和累积中完成了这部影片。

提起纪录片,也许你会因为许鞍华又长又复杂的创作历程而有些犹豫。

但恰恰相反的是,这部纪录片没什么观影门槛,它信息量巨大,却难得的温柔、轻松。

就算你不是许鞍华的影迷,也最好不要错过它。

毕竟,本片的阵容囊括了两岸三地的各位大佬。像是内地导演贾樟柯、田壮壮,来自我们台湾的侯孝贤、吴念真、杜笃之、李屏宾,以及香港地区的刘德华、徐克、施南生等等,让人眼花缭乱。

好吧,光是看这些人闲聊趣事和八卦秘辛就已经超值了好么!

像是刘德华就披露,在拍许鞍华的《投奔怒海》之前,自己完全不会抽烟,但每天在片场看着所有人围着导演吞云吐雾,他也终于忍不住效仿起来。

关锦鹏则说在拍《撞到正》时,媒体的报道都号称是许鞍华带领的“全女班底”,完全不把他这个大男人放在眼里。

当然,这些大牌的话题都环绕着一位老友——许鞍华。

这也是本片的特别之处,摄影机镜头如亲似友的围绕着许鞍华,它的视线没有窥探也没有侵略性,而是难得的真实、轻盈又幽默,忽视了我们印象中本可以成为噱头的标签。

比如许鞍华终身未婚,和老母亲同住。

在她的电影里可以集结梅艳芳、张学友、刘德华、周迅这些大明星,现实中却住在一个几十平米的小房子里,出了名的拮据。

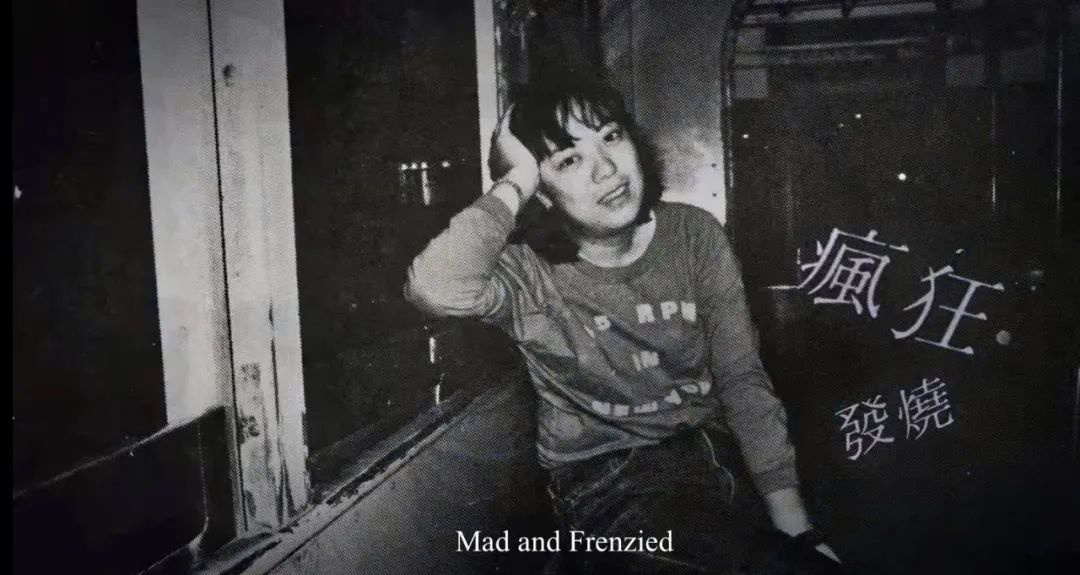

在上世纪七十年代,香港电影工业烧得最旺的时候,许鞍华杀出重围。

用刘德华的话说就是“男人堆里唯一的一个女人”,这个女人还是个“大佬”。

她还是香港电影新浪潮的领头人,华语电影唯一一位获得威尼斯终身成就奖的女导演。

但是,这部纪录片不是拿这些标签去结构许鞍华,也不是在时间线上一部接着一部电影的做着枯燥的分析。

它把一切放回到许鞍华的人生轨迹中,所以我们看到的仅仅是一个最单纯创作者。

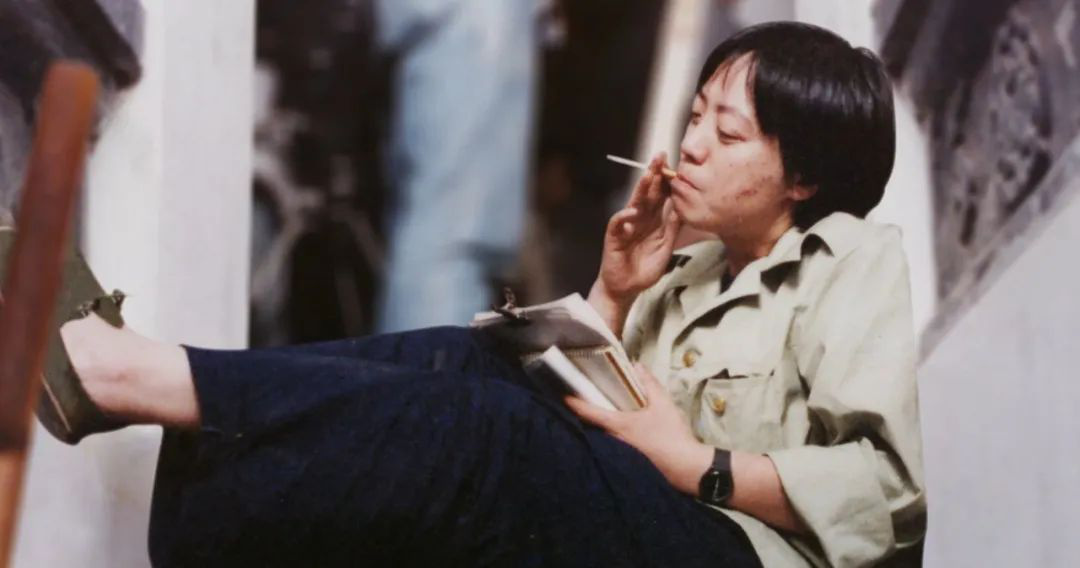

镜头随着她走在香港的大街小巷,眼睛滴溜溜的转,无时无刻不在勘景。

看她常年背着大包,站在候机大厅的吸烟处吞云吐雾,给过路的民工、陌生男人借火。

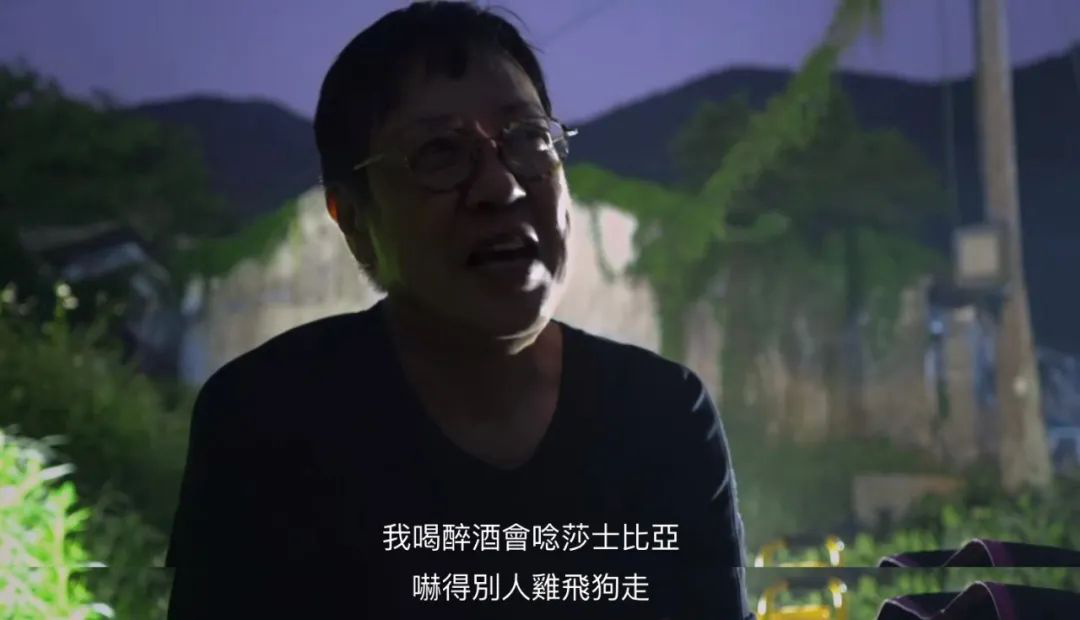

她是个老烟枪,也爱喝酒,大醉后就狂背诵莎士比亚,吓得施南生恨不得离席。

友人说许鞍华“不合时宜”,但又感慨她实际上是“反做作”。

这就是许鞍华的笨拙和纯粹,她最爱做的事是抱着家里的肥猫看窗外的小鸟,在小巷里看无名中医,认真把脉听医生讲自己有膀胱热。

在这部纪录片中,有我们意料之外又情理之中的许鞍华,有她的机灵和好奇心,以及百分百的童心与柔肠。

原来这个人本身就是那些电影的创作密码。

本片另辟蹊径地将许鞍华的为人与她电影中的片段虚实结合在一起。似乎每一部电影都在冥冥之中和她当时的心境构成某种内在的契合。

你会惊讶地发现,原来除了明确的半自传影片《客途秋恨》外,其他看似多变和导演真实经历无关的作品,都在某种程度上是许鞍华的一次私语。

《客途秋恨》

《客途秋恨》中的日籍母亲的原型就是她的母亲,在仇日情绪浓重的四十年代,父母结婚生子。

而许鞍华到16岁时,才得知母亲的真实身份。

这样的真相带给她巨大的冲击,让她不得不推翻自己已有的价值体系。

和母亲的关系,以及对母亲的观察也成为她日后创作的来源之一。《桃姐》中的养老院情景,就完全和现实中为老母亲找养老院一模一样。

《桃姐》

许鞍华可以一边轻松地吸烟看恐怖片,一边和医院报备着母亲的检查数值。

但又近乎执拗地拒绝弟弟联系养老院的要求,一对老母女和一只猫就这么一天一天过下去。

在这样的微妙呼应中,我们才发现在许鞍华的身体里埋藏着大历史与小历史的碰撞。一些本不可调节的巨大问题,在她的身上达成一种团结紧张的状态,最终进入创作。

用钱理群的话来形容这种状态再合适不过了,她似乎是“处在边缘位置,讨论中心问题”。

这种边缘首先一定来自香港这座特殊的城市。

分析许鞍华作品中的政治属性,似乎不得不提那些宏大又敏感的国族、身份认同。

但在这部纪录片中,许鞍华这个活生生的人身上,更多体现的是一种意识层面上的“香港精神”。

就像作家西西写下的那句振聋发聩的“天佑我城”一样,港人和香港的关系是在两个历史边缘中的相依为命,我即是城,城即是我,如此地亲密无间。

所以,香港的状态在某种程度上都被港人携带在自己的思维中。

在《明月几时有》的片场,萍水相逢的无名人聚在一起就豁出命去抗击日军,事毕也不求当英雄再四散飘零而去。

《明月几时有》

这种纯粹陌生的连结,对动荡和相遇默默承受,对政治看似冷感实则热切的行动,被摄影机背后的许鞍华称之为一种独属于香港的意识形态。

同样,她没钱了也会拍各种各样的类型片,根据各种现场的环境改变拍摄方式,没有打光就用手电筒,没有场地就改一下剧本。

她喜欢随时开拍而不是做一堆刻意的设计,只要让她拍,怎样都可以变通。

这样的随机应变,能屈能伸,强大的韧性和适应能力,也是香港精神。

但如果说香港的边缘带给许鞍华活力,作为“女导演”的标签则更加耐人寻味。

片中,侯孝贤在谈及许鞍华的创作时,说“男导演年纪大了还可以继续拍打打杀杀,女导演嘛…”

这个停顿意思是侯孝贤自己也不知道,女导演能拍什么,或者说该拍什么。

但许鞍华的作品其实在补充这个问题,甚至推翻问题本身。

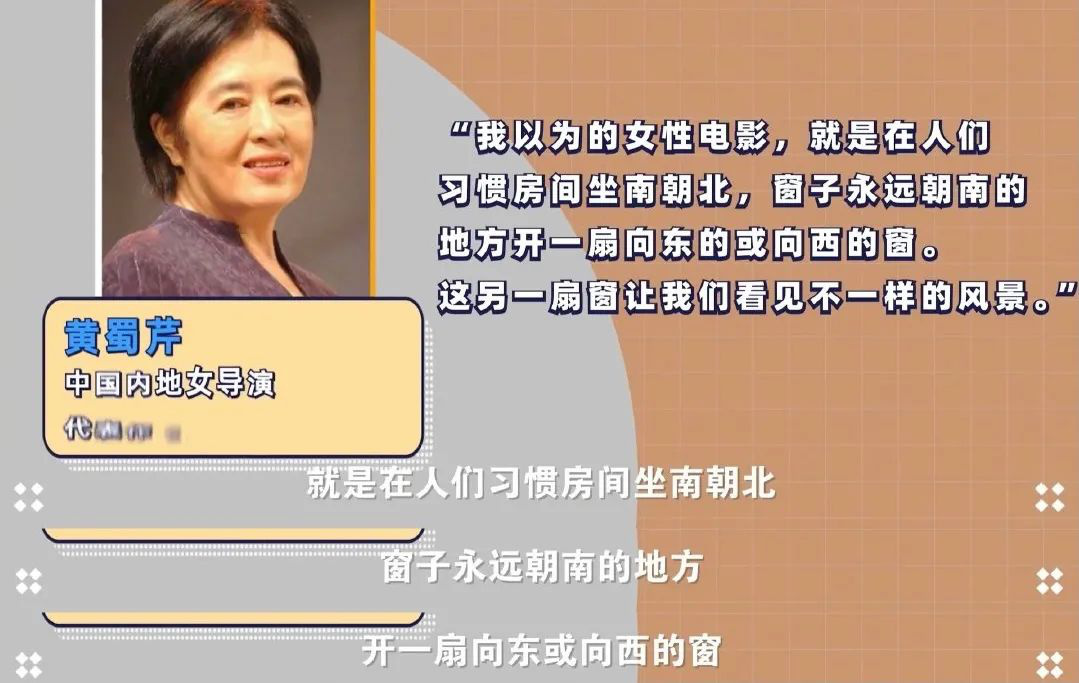

戴锦华在转述中国第五代导演黄蜀芹的话时曾说:

“我认为的女性电影,就是在人们习惯房间坐南朝北,窗子永远朝南的地方开一扇向东的或向西的窗。

这另一扇窗让我们看见不一样的风景。”

对于许鞍华来说也是一样的道理。

与其,不断强调自己的性别意识,不如说她本就身在其中。

在这部纪录片中,我们能看到许鞍华居然也有所谓的“容貌焦虑”。她会认真地说自己要把鼻子垫高一点,去掉不喜欢的法令纹。

在赞助商推荐的礼服中,明明想选红色,却要先用开玩笑的语气“自谦”一句,“我这把年纪穿红色不好吧”。

对于独身的疑问,她言之凿凿地说是因为自己脸生疮又肥胖。

也会上一秒大发宏愿要瘦身穿吊带,下一秒就怒啃一大口菠萝包。

她和每一个女性一样很习惯被“凝视”,也很喜欢自我检省。

在片场抽着烟,抱怨自己都六十了还会被认为“女人不懂拍片子”。

抱怨不管拍什么片子都被问一样的问题,什么“女性主义”“女性导演”“女性意识”。

她也和每一个女性一样苦恼于许多的“想当然”,以及没必要的“好奇心”。

毕竟,没有人会关心一个男导演的外貌和胖瘦,关心他是不是单身,质疑他的权威,更不会重复地问他这部电影是否体现了男性意识。

所以,当许鞍华作为一个敏锐的女性创作者坐在摄影机后面,从“被看”转为“看”时,她的视角必然携带着她的经验。

在20世纪70年代,许鞍华就拍摄了《胡越的故事》。

聚焦越战难民,让一帮香港演员扮着外国人。对于这种多见于男导演的历史现实题材,她选择的视角不是高高在上、悲天悯人的他者或上帝,而是从内部平视难民的处境。

《胡越的故事》

后来拍《男人四十》,故事里一个中年男子的越轨不全是所谓的性压抑、社会不公、壮志难酬。

她发现的是男人的一点点愁思,一点点不畅,以及他们所认为的和女人一样的伤春悲秋,情难自抑。

《男人四十》

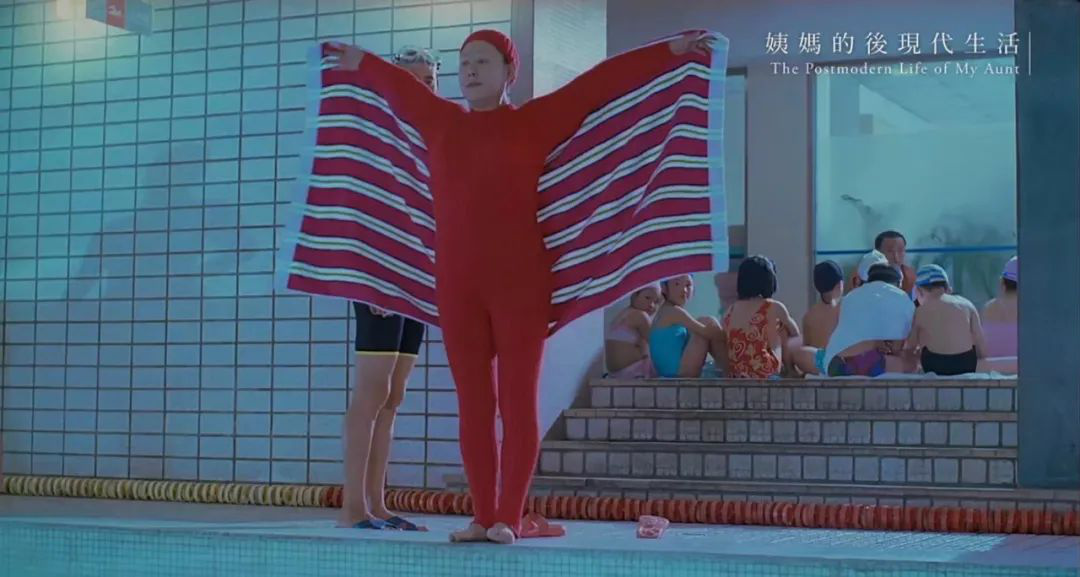

在《姨妈的后现代生活》里,因为感于自己一辈子只知拍电影,没有好好地跳舞好好地喝酒。

她选择聚焦一个老年女人的看似无厘头的举动,那些放肆里藏着的悲伤和补偿。

《姨妈的后现代生活》

在各种题材的电影中,她就这样以一个女性创作者的身份为我们开启了无数扇“窗”。

但尽管她有那么多的身份,那么多的包袱,但生命中思来想去其实就两件事,电影和文学。

出身香港大学比较文学的许鞍华,硕士毕业论文本来是印象派诗人庞德,她自言“电影是我的老公,文学是我的情妇。”

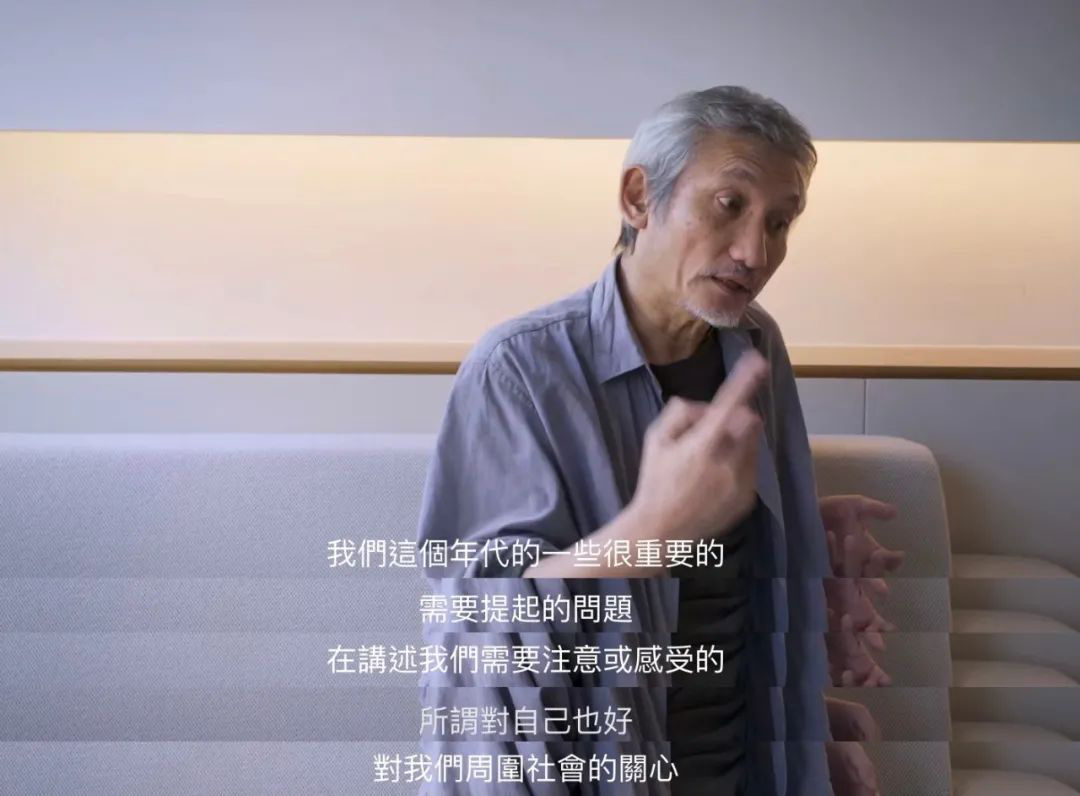

就是这种文人精神或者说知识分子精神让她尽管处在多个边缘,却本能有一种使命和自觉去关心中心问题,说大一点是忧国忧民,说小一点是关心社会。

而关心社会就是在关心自己。

在思考热火朝天的香港意识时,她会谨慎地先退一步,问问自己到底什么是“本土”,那些殖民时期的建筑就是所谓“本土”么?

以上种种加诸在一起,许鞍华还是一如既往。

在影片末尾,是她在接受威尼斯终身成就奖时发表感言的画面,她说“电影万岁”。

这句有些高调的梦幻口号,在看完这部电影之后变得异常朴素。

原来,在那群大佬初生的时代,拍电影是一件如此单纯的事,来不及细想只有拍下去,一直拍下去,像片名说的一样keep rolling,永不停机。

其中当然有诸多的目的和功利性,但他们拍片的第一动机既不是为钱也不是为票房。

而是把电影当作一种工具来补偿自我缺失,来解答问题,来寻找救赎超脱。

在登上光鲜奖台的背面,许鞍华还是一样住小房子,走来走去地勘景,融入那些小市民的生活,做锻炼,撸猫。

她行走在香港的大街小巷,陪老母亲吃菠萝包。

她说拍电影到现在最大的收获不是那些外物,就是那些过程中的经验。

它们构成了许鞍华的人生。

在上世纪的文学大讨论中,大家争论“文学到底是为人生,还是为艺术”。

在许鞍华这里,答案已经很确定了,电影是艺术,但最终一定是为人生。