在线追更,《盛世修典》带你打卡“大系”成果展

对焦国家级重大文化工程“中国历代绘画大系”,三集纪录片《盛世修典》让国宝“开口说话”,生动讲述了中国绘画史发展的文化脉络与精神传承。

作者:萧烨

不久前,“盛世修典——中国历代绘画大系”成果展在中国国家博物馆开幕。近1600幅国宝级艺术品汇聚一处,呈现着中国传统绘画历史演变,散发华夏文明独有的魅力。

聚焦这一项国家级重大文化工程,浙江卫视播出的三集文化工程纪录片《盛世修典》通过“汇聚”“赓续”“弥新”三集让国宝“开口说话”,记录“大系”工程背后的故事,生动讲述中国绘画史发展的文化脉络与精神传承。

通过对国宝珍品高清图像的特技加工,生动展现一批国宝的风采与韵味。

第三集,在讲述“项氏藏品堪比半个故宫”的项元汴天籁阁时,一幅幅被项元汴钤印“打卡”的藏品接连呈现。故事仿佛与全片互文,天籁阁藏品对于鉴藏史的研究尤为重要,而“大系”同样“海纳百川”,以属于当下的方式对文物进行抢救性保护,并加以展示和应用。

《清明上河图》《千里江山图》《女史箴图》《溪山行旅图》……一幅幅传世佳作借助融媒体手段“走上”荧屏。

伴随动画呈现,《清明上河图》汴河两岸的市井风貌、汴河上行船过桥时的手忙脚乱跃然于荧屏。

《溪山行旅图》中瀑布飞流而下时激起一阵水雾,远处客商艰难行旅。

《华灯侍宴图》里,元宵庆典灯火通明,官员陪侍酒宴、宫女执灯起舞。

3D呈现下,《千里江山图》色彩斑斓,好似一幅古代版“航拍中国”。

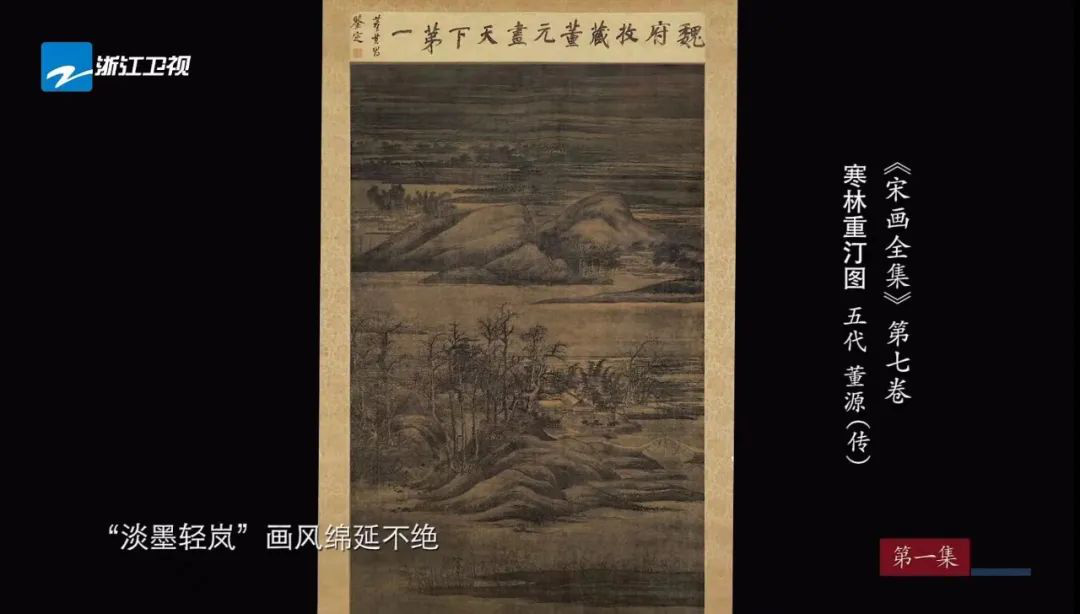

古蕴之外,纪录片还通过专家学者解读阐释其美学价值:《寒林重汀图》传递着董源“淡墨清岚”画风,艺术价值极高;石涛的《万点恶墨图》,以“丑”为美的背后是各种思潮主义的碰撞;由两块绢拼接而成的《溪山行旅图》,巨峰一侧,一道白练飞流而下,被称之为“如果说中国艺术史上选一座山峰,肯定就是它”。

《千里江山图》以矿物颜料上色,在解读中,观众仿佛找到此画千年不坠其色的“冻龄”秘密。这些艺术品于当下,如同故宫博物院原院长郑鑫淼对《千里江山图》的评价,“它是我们民族文化的瑰宝,人民群众都有权利去欣赏”。

这些国宝背后,承载着许多余韵悠长的故事。

如今收藏在大英博物馆的《女史箴图》,侧写了近代中国“被动挨打”的一段历史,也记录许多如邱锦仙一样为文物“会诊”的守护者形象。

《溪山行旅图》出自何人之手?通过精细到一个个网格,终于在画中右下角落处,找到了范宽的名款。

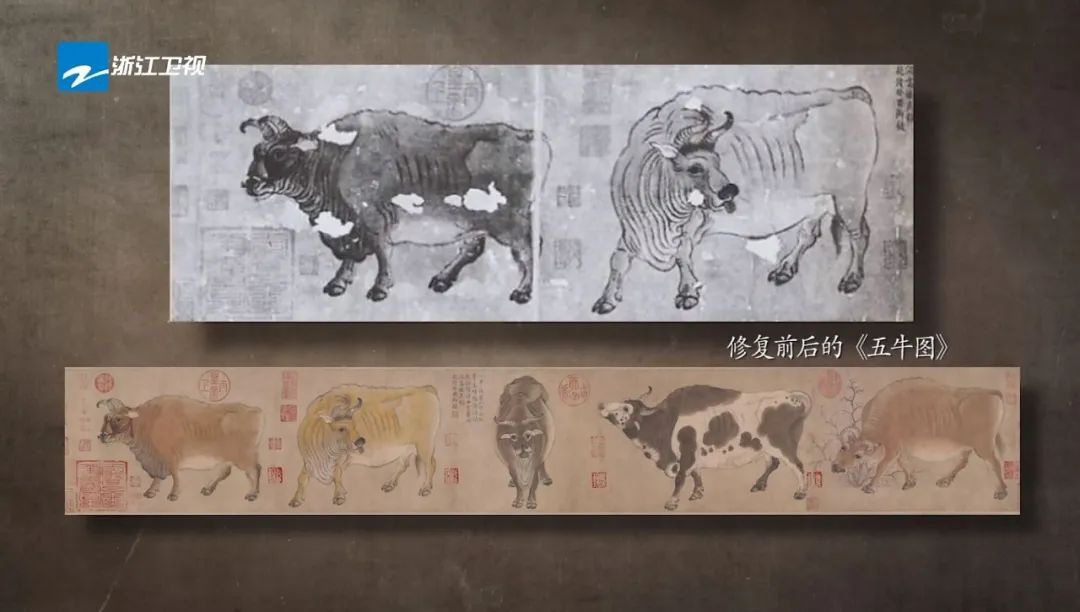

讲述《五牛图》时,纪录片提及一段新中国成立初期文物收购小组“斗智”将此画带回祖国的经历。面对“伤痕累累”的画作,专家进行抢救性修复。不止《五牛图》,秘密收购小组还抢救回了十余幅珍品,如今均被“大系”收录……从实体性回归到数字化回归,体现着国家制度的优越。

为国宝“回归”而付出的人还有许多:张伯驹卖房捐赠《游春图》《平复帖》等30多件艺术品;“大系”团队为了《寒林重汀图》“三顾黑川”。

国宝里,见风俗、见传承、见发展。

宋画也可成为当代生物学家研究学术的“参考书”。当“大系”传至海外,美国农业部一位昆虫学家因听闻所研究的绝迹昆虫在《写生珍禽图》中出现,而多番寻求联系;国内,不少学者通过宋画研究古代昆虫的形态变异,有人从《芙蓉锦鸡图》中发现鸟类杂交纪录。

《华灯侍宴图》中记录的德寿宫元宵庆典活动,为德寿宫遗址的古建筑修复打开新思路。如今,从画中汲取灵感的格子窗,既为遗址建筑传承了旧时风貌,也展现着现代建筑工业的技术水平。

生活速写也在当下展开——从张择端《清明上河图》始,各朝各代,各种清明上河图层出不穷,描绘着各自时代的风俗和烟火气。如今,余东村一帮富裕起来的农民艺术家,正试图用传承的表现方法和绘画技法、出新的内容绘就属于新农村的“清明上河图”。

数字化手段不仅让绘画作品“再现”光芒,“大系”中,还有对木构古建筑、石窟群、古壁画等非纸质、非绢帛类图像进行数字化综合抢救。

在几次“大系”成果展上,敦煌壁画、云冈石窟、飞来峰石窟等在同一空间里汇聚,并通过3D打印等高科技方式重新呈现出来,让艺术品给游客带来近在眼前的视觉效果。多年来,大量石窟造像受自然风化和环境污染等影响,受损严重,数字化保护不仅让文物“活”起来,还能让其艺术价值代代延绵,“大系”团队成员笑道,“天南海北的菩萨聚集在一起,这叫‘菩萨开会’”。

纪录片《盛世修典》展现了“大系”工程数字化保护、数字化共享的意义:文脉与国脉紧紧相连,提炼展示中华文明的精神标识和文化精髓,是“盛世修典”的重大意义所在。

&&全方位聚焦新征程,网络视听掀起宣传热潮

丨观察

&&《时间的答卷》第二季:用人生影片“书写”时代答卷

丨节目

&&新时代 新视听 | 不以山海为远,《闽宁纪事2022》再续动人实践

丨纪录

&&以小见大,这“一日三餐”不简单丨创作幕后

丨剧集