国产电影黑马为何层出不穷?解析幕后的推动力

时间:2013.06.17

来源:虎嗅网

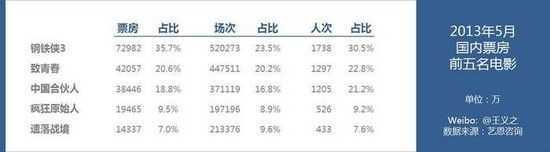

国产片票房增长的背后,是多种元素的推动

国内票房前五名

那么,除了环境,这些已经上映的电影的故事本身、市场操作,又哪些让人亮眼的改变是值得总结与借鉴的?以下我想从从操作层面对这些高票房电影的共性进行分析。

(一)曾经的最大差异:好莱坞的制片人中心制,国产电影的导演中心制

在好莱坞的电影制作花絮中,常常会是一帮人来讲述一部电影,其中有演员、制片人、导演、摄影指导、美术指导,甚至还有后期特效总监什么的,各自的台词也不重样。而国产电影的制作特辑,你往往只能看到导演在说个不停,然后是制片人、演员轮番上来夸导演,常用的台词是制片人会说导演很认真,演员则说导演对自己的启发很大……

这就是好莱坞电影与国产电影的区别:好莱坞电影是属于一个团队的,国产电影是属于一名导演的。

什么是好莱坞的“制片人中心制“?

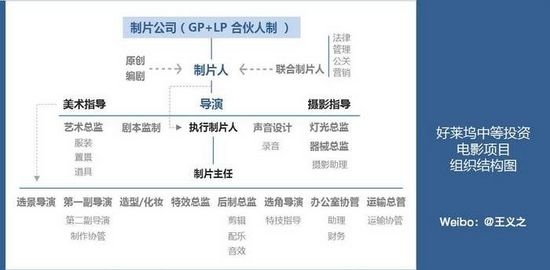

“制片人中心制”是个在中国电影市场被大家嚼烂掉的词,其实在好莱坞并没有人去强调这个概念。因为在电影工业相对较为成熟的区域,这是理所当然无从争辩的事实。倒是近100年间,总有一批美国电影人在反对制片人制度,认为他们扼杀了电影的创新。不过,我关心的不是好莱坞是否以制片人为核心,而是他们在制作的过程中如何运作,具体参考下图。

(一)曾经的最大差异:好莱坞的制片人中心制,国产电影的导演中心制

在好莱坞的电影制作花絮中,常常会是一帮人来讲述一部电影,其中有演员、制片人、导演、摄影指导、美术指导,甚至还有后期特效总监什么的,各自的台词也不重样。而国产电影的制作特辑,你往往只能看到导演在说个不停,然后是制片人、演员轮番上来夸导演,常用的台词是制片人会说导演很认真,演员则说导演对自己的启发很大……

这就是好莱坞电影与国产电影的区别:好莱坞电影是属于一个团队的,国产电影是属于一名导演的。

什么是好莱坞的“制片人中心制“?

“制片人中心制”是个在中国电影市场被大家嚼烂掉的词,其实在好莱坞并没有人去强调这个概念。因为在电影工业相对较为成熟的区域,这是理所当然无从争辩的事实。倒是近100年间,总有一批美国电影人在反对制片人制度,认为他们扼杀了电影的创新。不过,我关心的不是好莱坞是否以制片人为核心,而是他们在制作的过程中如何运作,具体参考下图。

好莱坞电影项目组织结构图

这是好莱坞大部分中等规模制作所采用的项目架构,美术指导与摄影指导配合导演,构成核心的艺术创作团队。执行制片人、制片主任服务于制片人,构成主要的管理团队。两个团队的管理线条交叉之后,就形成了这样的矩阵式结构。

如果做企业管理的朋友,会很容易的看明白,这种结构的主要目的是为了在艺术创作和市场需求之间明确界限,并按照两个核心团队共同确立的预算和标准完成制作,减少由权力过分集中带来的风险。

什么是中国的“导演中心制“?

下面这张图是国内大部分中等规模电影项目的组织架构:出品人作为资方代表,追求利润的最大化;导演作为整个制作团队的核心,维护着电影的品质;监制或制片在目前的国内电影市场,往往承担的是一个平衡多方利益和服务的角色。

他们三者构成金字塔结构的顶端,按照理想化的愿景,他们应该相互配合,并相互制约,形成利润、品质和管理的完美融合。

如果做企业管理的朋友,会很容易的看明白,这种结构的主要目的是为了在艺术创作和市场需求之间明确界限,并按照两个核心团队共同确立的预算和标准完成制作,减少由权力过分集中带来的风险。

什么是中国的“导演中心制“?

下面这张图是国内大部分中等规模电影项目的组织架构:出品人作为资方代表,追求利润的最大化;导演作为整个制作团队的核心,维护着电影的品质;监制或制片在目前的国内电影市场,往往承担的是一个平衡多方利益和服务的角色。

他们三者构成金字塔结构的顶端,按照理想化的愿景,他们应该相互配合,并相互制约,形成利润、品质和管理的完美融合。

国内电影项目组织结构图

在中国电影还是统购统销的年代时,立项之后的制作都是交给导演来全权负责的,这让导演成为唯一拥有电影制作全程管控经验的岗位。所以在九十年代电影产业体制改革初期,中国的第一批国产类型片都是用导演的名字命名的,制片人只是负责融资或友情赠送的名头,这种惯性一直延续到如今的一部分电影中。

陈国富加入华谊和保利博纳切入港产片制作,代表着大陆开始全面吸收香港电影的操作体制。但香港的电影监制制度是在80年代之后形成的,随香港独立制片公司的成长而成熟。与好莱坞的“制片”(producer)所承担的责任不同,“监制”更多的是一个协调者,兼任担保及引路人,职能定位是解决电影制作中的行政管理及监察,并非决策者,这是东亚文化和西方工业体制碰撞之后所产生的岗位功能。我们可以看到大部分香港电影监制都是来自于资深导演,与导演之间算是一种传帮带的师徒或兄弟关系,与出资人之间则是雇佣或信托关系,两种关系之间其实有着一些微妙的区别。

因此在本世纪前十年的中国电影市场,无论采取什么样的体制,选择什么样的题材,讲述怎样的故事,基本都是属于从“电影创作”的角度出发,以做出导演所理解的“好电影”为主要目标的艺术行为,这就是所谓“导演中心制“的由来。

“制片人式导演”的崛起

中国电影市场发展的初期,有一定品质的国产电影产量是极其有限的,风险主要集中在导演是否具备影像叙事的能力以及题材的选择上,这个阶段,只要艺术创作达到一定的高度同时兼顾影像叙事的连贯性,基本上就能从市场上获得收益。

2008年,票房过亿的国产电影忽然猛增到8部,此时就已经表明随着观影频次的增加,观众对国产电影的需求开始趋向多样化。2008年之后,很多观众的观影目的就已经不再是为了看一部“某个导演的好电影”,而是想要观看的是“自己需要的那一类电影”, 这也代表着电影从“产品时代”正式迈入了“营销时代”。

两个阶段之间的区别在于,前者是按照自家口味酿的原浆酒,后者是根据顾客喜好做出来的勾兑酒,前者总是在说:“我很好”,后者则是从电影到宣发都在不断告诉观众:“我对你很好”。

于是,一批拥有市场思维、对市场需求判断比较准确的“制片人式导演”开始步入前台,这一点在2013年的中国电影市场体现的尤为明显。无论是如徐峥、赵薇、郭敬明这样的新导演,还是像管虎这样的资深导演,他们其实都是具备了市场思维和项目管理能力的制片人,他们对观众有着更为理性的认知,也更为熟悉当代年轻人的消费心态。将创意不仅应用于制作中,还作为主力推动着整个电影的宣发工作,促成了电影营销的完整性,这也是他们能够获得高票房回报的主要原因。

这一类“制片人式导演“会在接下来的几年成为某种趋势,直到会有一大批像庞洪、张文伯这样比较成熟的专业电影制片人出现,中国电影市场的制作体制才会最终走到稳定。

下一页:中国电影的变化:不再排斥好莱坞式叙事、尊重市场

陈国富加入华谊和保利博纳切入港产片制作,代表着大陆开始全面吸收香港电影的操作体制。但香港的电影监制制度是在80年代之后形成的,随香港独立制片公司的成长而成熟。与好莱坞的“制片”(producer)所承担的责任不同,“监制”更多的是一个协调者,兼任担保及引路人,职能定位是解决电影制作中的行政管理及监察,并非决策者,这是东亚文化和西方工业体制碰撞之后所产生的岗位功能。我们可以看到大部分香港电影监制都是来自于资深导演,与导演之间算是一种传帮带的师徒或兄弟关系,与出资人之间则是雇佣或信托关系,两种关系之间其实有着一些微妙的区别。

因此在本世纪前十年的中国电影市场,无论采取什么样的体制,选择什么样的题材,讲述怎样的故事,基本都是属于从“电影创作”的角度出发,以做出导演所理解的“好电影”为主要目标的艺术行为,这就是所谓“导演中心制“的由来。

“制片人式导演”的崛起

中国电影市场发展的初期,有一定品质的国产电影产量是极其有限的,风险主要集中在导演是否具备影像叙事的能力以及题材的选择上,这个阶段,只要艺术创作达到一定的高度同时兼顾影像叙事的连贯性,基本上就能从市场上获得收益。

2008年,票房过亿的国产电影忽然猛增到8部,此时就已经表明随着观影频次的增加,观众对国产电影的需求开始趋向多样化。2008年之后,很多观众的观影目的就已经不再是为了看一部“某个导演的好电影”,而是想要观看的是“自己需要的那一类电影”, 这也代表着电影从“产品时代”正式迈入了“营销时代”。

两个阶段之间的区别在于,前者是按照自家口味酿的原浆酒,后者是根据顾客喜好做出来的勾兑酒,前者总是在说:“我很好”,后者则是从电影到宣发都在不断告诉观众:“我对你很好”。

于是,一批拥有市场思维、对市场需求判断比较准确的“制片人式导演”开始步入前台,这一点在2013年的中国电影市场体现的尤为明显。无论是如徐峥、赵薇、郭敬明这样的新导演,还是像管虎这样的资深导演,他们其实都是具备了市场思维和项目管理能力的制片人,他们对观众有着更为理性的认知,也更为熟悉当代年轻人的消费心态。将创意不仅应用于制作中,还作为主力推动着整个电影的宣发工作,促成了电影营销的完整性,这也是他们能够获得高票房回报的主要原因。

这一类“制片人式导演“会在接下来的几年成为某种趋势,直到会有一大批像庞洪、张文伯这样比较成熟的专业电影制片人出现,中国电影市场的制作体制才会最终走到稳定。

下一页:中国电影的变化:不再排斥好莱坞式叙事、尊重市场

>>查看全文