“过分”解读:《大话西游》的十大高冷知识点

高冷知识点6:“一万年”对王家卫的戏仿

《大话西游》1995年在内地首轮上映遭遇惨败,1996年在北京地区放映只拿到20万票房。电影是依赖于互联网的反复解读火热起来的,而这种解读的巅峰时期在1999年,那时候随意搜索“大话西游”都能出来一堆结果,其中戏仿王家卫的那段“曾经有一份真挚的爱情放在我的面前,可我没有好好珍惜…如果上天能够给我再来一次的机会,我会对那个女孩说三个字:我爱你。如果非要在这份爱上加个期限,我希望是:一万年。”引发多样不同的解读。

有人将之理解为感天动地的爱情宣言,有的人则认为这不过是“媚俗”的体现,单纯是至尊宝为了要回月光宝盒的高咖数表演,是“最大的谎话”。这段话的创意是来自王家卫《重庆森林》中金城武的独白,在《大话西游》中出现了两次。原来的“一万年”带着哲理性的沉痛,在至尊宝身上从不经意的戏谑变成最后沉重的感情,给人以更强烈的情感冲击。

高冷知识点7:关于《大话西游》的时空美学

“时空美学”这个关键词也是解读党的挚爱,因为电影的独特属性决定了时空处理的重要地位。曾经《罗生门》、《骇客帝国》等多部片子都以独特的时空处理形成强烈的艺术吸引力,《大话西游》的整个故事在500年前和500年后穿梭,迎合了儒道的救世和出世之思,与当代中国社会碰撞出共鸣。

《大话西游》中的时空是模糊的,而正是这种模糊于是给予情节非逻辑发展空间和更大的人物自由度,所以当电影里出现孙悟空反抗唐僧这种现代人的叛逆思维方式,当粤语英文杂用,当孙悟空拿着牛魔王的钢叉烤鸡翅的时候,我们会被这种情节逗乐而不是去纠结他们的存在有多么地不合时宜,因为观众根本也没有办法确切界定这时候的至尊宝/孙悟空到底是处于什么时间阶段。

高冷知识点8: 关于音乐《一生所爱》和《芦苇荡》

托尔斯泰曾说:“音乐是情感的速记”,对电影创作而言音乐的优劣具备极为关键的作用。提到《大话西游》,不少观众会第一时间联想主题曲《一生所爱》,这首曲子的的情感表达之强烈,直到今天我们观看《西游降魔篇》还是会不由自主被其带动。“从前、现在、过去了再不回/红红落叶长埋尘土内/开始终结总是没改变/天边的你飘荡白云内。”配上片尾孙悟空孤独沧桑的背影,让观众产生强烈共鸣。这一方面是由于类似爵士乐的曲风十分契合爱情解读的功效,另一方面它采用大量钢管、弦乐、木管等西洋乐器,配合二胡和萧这类民族乐器,制造出独特的中国古典意味。

另一首紫霞仙子专属的配乐《芦苇荡》也是电影里的经典,紫霞仙子对爱情的执着追求和坚定信念都饱含在《芦苇荡》中,当她被牛魔王杀死的时刻,音乐突变舒缓,形成强烈的表达效果,悠长的音乐配上“曾经有一份真挚的爱情放在我的面前”,配上对比鲜明的古典让孙悟空的痛不欲生挥洒得淋漓尽致,给观众带出非凡的审美体验。

高冷知识点9:《大话西游》的网络兼容性

当年《大话西游》的火热靠的并非院线放映。首先是盗版VCD的推动,因为VCD比较廉价而且方便租借,所以成为《大话西游》和青年学生接触的最佳媒介。看完VCD后各色解读出现在网络上,出现疯狂传播,进一步将《大话西游》推到了神话级别,周星驰的喜剧之王地位也“更上一层楼”。网络上随即出现了网络小说《悟空传》、《八戒日记》和《沙僧日记》等仿作。

《大话西游》的网络兼容性和亲和力很好解读,就是它都具有模仿、拼贴和可重复性。主人公的形象融合了中外多种神话传说,鲜活逼真的视觉化达到直接身临现场效果,比如白晶晶进入至尊宝的心脏看到“眼泪”的场景,可以被视为现代人以图像的“直接”方式进行对真相的追求。而各类“大话体”语言在日常生活中蹦出一两句来也毫无违和感。其即时性和互动性达到了一个新的高度和灵活性。

高冷知识点10:扒出那些中国传统儒家文化精髓

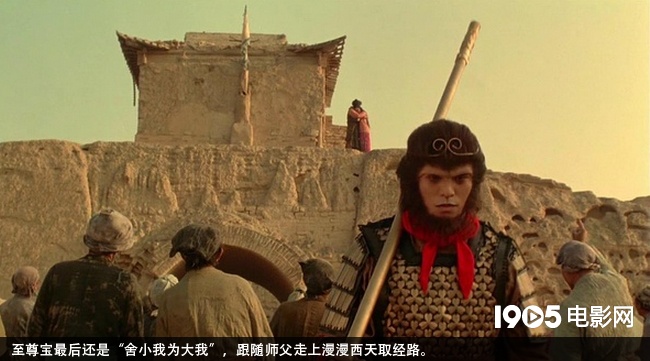

大多数解析认为,虽然《大话西游》将叛逆演绎得前无古人,但中国五千年来根深蒂固的传统文化精髓还有贯穿全片。唐僧虽然婆妈,但是至始至终是承担着社会大任的“卫道者”形象,至尊宝从最初的贪生怕死唯利是图,发展到后来对爱情和社会责任都勇于担当,痴迷蜘蛛精的猪八戒和“同性恋”沙僧,最终都放下旧情,坚定跟随师父和大师兄踏上取经之路。

虽然这种无厘头狂欢形式没有了长辈们那种生存沉重感,但是这种平面式解读,更直白地面对传统文化中强调的对私欲的压制,舍“小我”为“大我”的责任担当,在全新的解构语境下更容易为新一代人接受。

策划、文/coie

>>查看全文

[1905电影网]稿件,转载请注明来源。违者将追究其相关法律责任

观看TA的电影

观看TA的电影