精神病题材电影完全档案 电影里的"疯子"你好吗?

【解谜篇】——“深井冰”电影世界中的虚与实

3、2、1、Wake up!

可以从“深井冰”的电影世界中苏醒过来了。

看了这么多精神病题材电影,在被谋杀、暴力和悬念刺激得肾上腺素飙升的同时,我们不禁要问,以上电影中展现的精神病人的种种症状,特别是《你好,疯子!》等电影中描述的人格分裂症状在现实中是否存在?又有哪些是戏剧夸张,哪些是现实重演?接下来,且让小电君通过以下几个问题帮你了解人格分裂电影中的虚与实。

电影里人格分裂和精神分裂傻傻分不清楚?

人格分裂与精神分裂是两种完全不同的精神疾病。

俗称的“人格分裂”学名叫做“分离性身份识别障碍”(Dissociative Identity Disorder,缩写DID),之前也叫做多重人格障碍。这种病从字面上理解就是“一个身体里住着好几个灵魂”。而这些人格各自独立、交替控制患者身体,不同人格有不同的记忆、行为模式和社会关系,这也是患者经常出现失忆和时间遗失症的原因,因为遗失的那部分记忆属于另一重人格。

所谓精神分裂症则更加常见,涉及感知觉、思维、情感和行为等多方面的障碍。其中“幻觉”、“妄想”、“躁狂”、“意志减退”、“情感淡漠”、“认知缺陷”都可能是精神分裂的表现形式。

所以,“人格分裂”与精神分裂在心理学层面是两种完全不同的精神疾病,人格分裂并不存在精神分裂典型的“幻觉”和“妄想”症状。但患者有可能同时患有多种精神疾病,给临床诊断带来巨大障碍。目前全球确诊的“人格分裂”案例凤毛麟角,相比之下,“精神分裂”病例更多,范围也更加宽泛。

《致命ID》中的男主角童年曾长期遭受虐待,人格分裂与童年创伤有关?

是的,绝大部分分离性身份识别障碍患者,都有明显的童年期创伤性经验,其中八成与性虐待密切相关。分离性身份识别障碍可以说是恐惧的儿童自我保护的一种策略,将不能承受的痛苦记忆剥离出来以保护自己。

《你好,疯子!》中有8个人格,小李要挑战24重人格,一个人到底可以分裂出多少重人格?

“人格分裂”患者究竟能分裂出多少重人格没有人能知道,因为“人格分裂”其实是一种自我保护形式,无力承受的痛苦和压力,都有可能导致人格分裂。最少为两重,最多没有明确边界。

《你好,疯子!》中8个人格有完全不同的职业、年龄和性格,这可能吗?

是的,有关人格分裂案例的详细记载中,分裂出的人格包罗万象,可以有不同的性别、年龄、种族,甚至物种。值得注意的是,患者不需要真的当过司机才能分裂出“司机”人格,可能来自于日常观察、生活经验甚至书或电影中对于司机的描述。

在《你好,疯子!》中多重人格间互相认识并可以互相交流,这是真的吗?

不完全是,部分人格知道其他人格的存在,这叫做“并存意识”(co-consciousness)但并不一定能知晓全部其他人格。部分人格则干脆对其他人格的存在毫不知情。如果并存意识较好,人格间有可能进行内部沟通或进行内部会议。

在电影中总有一个人格较为强势,起主导作用,是这样吗?人格之间又是如何切换的?

的确,在若干个人格中总有一个人格占据主导地位,在平常大部分时间主宰患者身体。但主人格不一定是原人格(“分裂”前的人格)。有的原人格甚至可以沉睡十多年,一直停留在儿童时期,身体则交由会长大的主人格管理。

至于人格转换,有一种说法称人格转换遵循“适者生存”原则,依据环境需要做出选择,但在许多案例中,人格转换往往毫无征兆也难以控制。

电影中人格分裂总是与暴力和犯罪相连,这是真的吗?

不是,现实中分裂出来的人格多种多样,不一定有暴力倾向,更不一定是原人格的性格反面。

在《致命ID》中,人格可以被杀死,这是真的吗?杀死其他人格是治疗人格分裂的方法之一?

部分人格有可能会陷入“沉睡”,不再出现,但不可能被杀死,“杀死”人格的概念本身也是很可怕的。

相比之下,《你好,疯子》中的处理更符合现实中主流的治疗手段,一方面,需要使患者保持情绪稳定,减少焦虑和精神刺激。另一方面,医生可以通过催眠等手段,引导人格之间互相认识,互相交流,互相妥协并达成共识,最终有望达到人格融合。在现实中,这一过程远不像电影中展现得那么简单,对每一个患者都将是一段长期的充满迷惑、痛苦和荆棘的自我救赎过程。

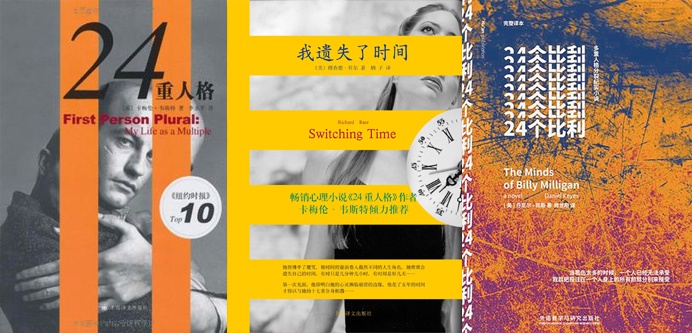

最后,推荐大家3部纪实文学作品,它们之中对于“人格分裂”患者的描绘可能比电影中更接近真实。

由左至右分别为《24重人格》、《我遗失了时间》和《24个比利》

[1905电影网]独家原创稿件,未经授权不得转载,违者将追究其相关法律责任