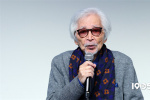

陈可辛:我不太会哄君如,也不要虚伪地自称艺术家

电影是商品,但不代表没有艺术成分

《妖铃铃》虽然汇聚了南北不同风格的演员,又是改编自内地的真实故事,但毋庸置疑,影片内核仍旧是一部典型的港式癫狂喜剧,是对香港八九十年代“惊悚式喜剧”的再现。

“这是君如第一次执导内地电影,过分接地气也不对。所以我觉得还是别走自己的短板,还是走自己的强项会好一点。”这是陈可辛对《妖铃铃》的定位。

陈可辛本身是第一批北上的香港导演,北上之后,他的作品也一直都保有着自己独特的气质,来源于香港电影,又异于香港电影。

他北上之后的第一部作品是电影《如果·爱》,虽然影片在北京拍摄,但本质上更像是一部香港电影。

《如果·爱》

《如果·爱》之后,陈可辛把眼光看得更远,他曾在采访中说,“你的世界变大了,你的空间、你能想象的东西也相应会变大。”

因此便有了之后的《投名状》、《武侠》。但直到《中国合伙人》之后,陈可辛才真正意义上地了解了内地市场,内地观众也才了解了他。

好友黄建新就曾这样评价陈可辛的作品,(他的电影)“永远会有一部分艺术电影的成分在,你永远会在他的电影中找到极具魅力的电影表达。”

其实,陈可辛在还未做导演的时候,就一直被同样是导演的父亲灌输,“千万不要拍艺术片,艺术片看得人家一头雾水,只有你自己知道在做什么,人家都不懂。电影这东西是商品,要收回成本,不可以成为艺术。”

不知是否是受到父亲这番话的影响,陈可辛才从不排斥被称为“商人”,用他自己的话来说,“我是一个非常实话实说的人,就不要虚伪地去说什么,我是艺术家了。”

“电影本身就是一个商品”,在他看来,电影“肯定有艺术的成分,但它也有作为商品的部分。”所以“商人”的称呼不存在绝对的贬义,更不代表它就没有了艺术元素。

下一页:用电影和观众沟通

[1905电影网]独家原创稿件,未经授权不得转载,违者将追究其相关法律责任

观看TA的电影

观看TA的电影