只有他,敢这么黑影史第一

时光编辑部 | 伦敦桥

我们从电影里来,再回电影里去。

要论电影史上最伟大的作品,非《公民凯恩》莫属。

这部讲述美国报业大亨凯恩传奇一生的影片。

一经问世,就以令人惊诧的独特叙事方式,以及超前的拍摄手法,在好莱坞掀起划时代的巨浪。

奥逊·威尔斯拍下这部自编自导自演的处女作时,年仅24岁,从此他也被冠上“电影天才”的名号,封神于史册。

电影教材介绍“深焦”镜头,必定会用上《公民凯恩》这张剧照

而在这部影史杰作的背后,还牵扯着一桩掰扯不清的“编剧署名”事件。

一位好莱坞大导,忍不住要把这戏外的撕逼悬案,拍成电影。

前不久终于在影迷的期待中,上线Netflix。

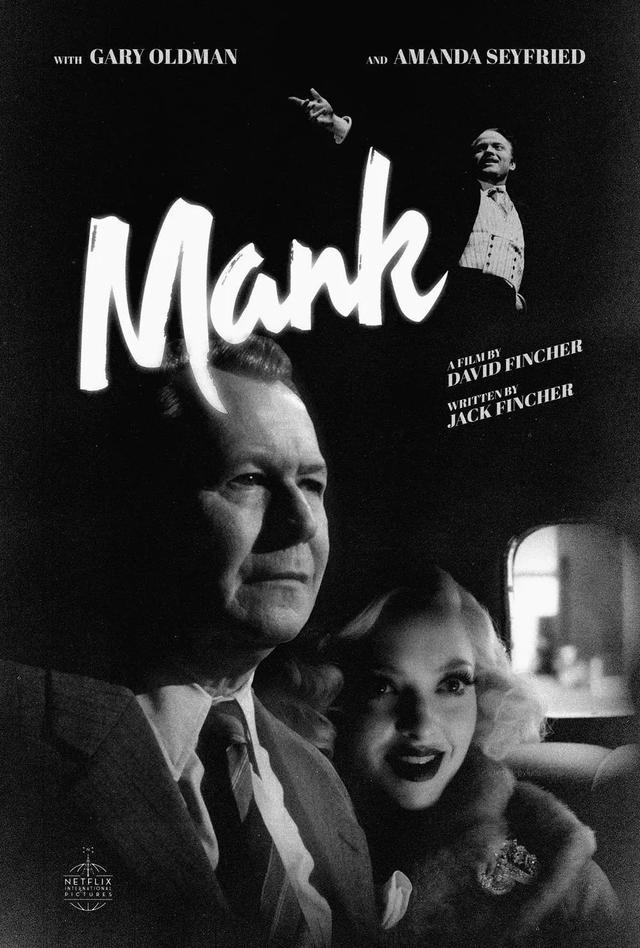

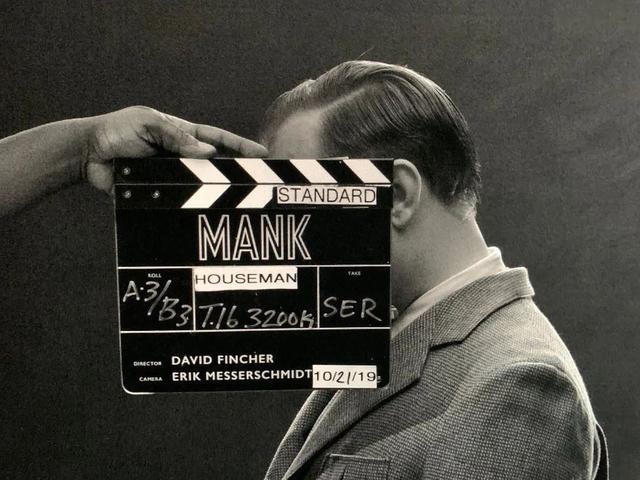

时光君今天要说的,就是大卫·芬奇的新作——《曼克》。

《曼克》和《公民凯恩》一样,还没上映,已经被各方提前看好。

大卫·芬奇的野心之作,有望继《社交网络》后,再次冲击奥斯卡。

网飞的投资助力下,演员阵容也格外有看头。

影帝加里·奥德曼、莉莉·柯林斯,还有看完电影惊艳难忘的女星阿曼达·塞弗里斯(《妈妈咪呀》《悲惨世界》)。

媒体口碑刚解禁时,本片在烂番茄上,拿下过93%的新鲜度。

好评称它为今年最佳影片之一,”芬奇最佳作品之一“(来自《帝国》杂志)。

正式上线后,大众口碑略有下滑,目前烂番茄新鲜度88%,IMDb7.4分。

所以必须要明确一点,它非常迷影向。

不针对普通观众,哪怕是资深影迷,《曼克》都存在一定的观影门槛。

大卫·芬奇显然不会满足于,只拍一部大玩黑白复古的人物传记片,他的镜头更多兼顾还原,20世纪30年代好莱坞的往事一隅。

如果对此完全没有了解,想必只会看到两眼发呆,失去很多趣味。

米高梅大老板吐槽华纳

如果还抱有观看的兴趣,可以先看看时光君为你准备的以下内容,以便更好进入《曼克》的故事。

先来说,大家最容易感兴趣的八卦背景——

《公民凯恩》真正的编剧,到底是谁?

这是影史上公认的“罗生门”,奥逊·威尔斯天才之作的光环下,其实匿藏着一位早已被世人遗忘的编剧,赫尔曼·J·曼凯维奇。

他更喜欢别人叫自己,曼克。

新闻记者出身的曼克,闯入好莱坞后,为米高梅写下一系列不算出众的剧本。

之后与奥逊·威尔斯合作电台剧本,紧接着受到邀约,成为《公民凯恩》的联合编剧。

延续以往合作方式,曼克为了钱,答应不署名,双方签订下相关合同。

事后却反悔,向编剧协会极力争取自己的署名权。

那年奥斯卡的颁奖礼上,《公民凯恩》横扫九项大奖提名,最终只获得“最佳编剧”,宣读时,曼克的名字如愿排在奥逊·威尔斯之前,两人却都没有出席领奖。

颁奖礼后,奥逊通过记者向曼克喊话

最没争议的一点是,《公民凯恩》最初版的剧本,的确来自曼克。

但奥逊·威尔斯在他的剧本基础上,做出过修改调整,关乎剧本里最具开创性的部分,有多少出自曼克,多少出自奥逊?

双方扯皮不清,还在媒体上引发过舆论之争,真相直到最后,也只有当事人自己清楚。

很多年以后,大卫·芬奇要完成父亲生前遗愿(《曼克》原剧本由老芬奇完成),来拍曼克这个人物。

避免不了要在这件事上,进行站队。

《曼克》电影里直接盖棺定论,把《公民凯恩》剧本伟大之处,全部归功于曼克。

奥逊最多就是远程遥控,把他关到一个农舍里,找人监督他戒酒,好赶时赶工地完成创作。

当剧本完成后,电影里的奥逊非常满意地发来贺电,虽然表示自己还会修改,但一部杰作在曼克笔下,已经成形。

越捧曼克,越像在黑奥逊的天才传说。

大卫·芬奇最有意思的操作,还在于用《公民凯恩》的拍摄方式,去呈现《曼克》,简直是一边“抹黑”,一边致敬。

曼克手中滑落的酒瓶,呼应”玫瑰花蕾“从凯恩手中跌落的经典镜头。

而凯恩的原型人物,真报业大亨赫斯特。

以及他的情妇,用钱硬捧出来的女明星玛丽恩,也出现在影片之中。

曼克现实里与两人关系匪浅,成为他能写出《公民凯恩》的关键因素。

《曼克》和《公民凯恩》对应的角色

不过,大卫·芬奇并无意去拍神作背后腥风血雨的口水战,也无意真的为曼克翻案。

整部影片,更像是在解构《公民凯恩》如何诞生。

以及为曼克最后“出尔反尔”的举动,寻找出答案。

《曼克》乍看是给老好莱坞的一封情书,其实则是一封控诉信。

曼克其人,确实有才华。

《纽约客》第一位戏剧评论家,出于自己的文学追求,还曾鄙视电影剧本直白粗俗的创作方式。

他在生活里酗酒赌博,在工作上又极为不靠谱,讲话经常不看场合,得罪自己的老板和同行。

后来被米高梅开除,陷入无工作、无收入的生活窘境。

这样一位带有自毁倾向的“酒疯子”,反而被大卫·芬奇塑造成好莱坞的冒犯者和反叛分子。

借用曼克局外人之眼,好莱坞大制片时代的弊端与虚伪,在片中暴露无疑:

创作方向永远唯利是图,老板为说服员工降薪,而惺惺作态地演戏;

不理会世界时局动荡,只沉醉在纸醉金迷的宴会中,又在选举期间与政客联手,利用媒体属性捏造“丑闻”。

电影的魔力到底是什么?用米高梅老板的话来答,是只属于卖方的一门生意。

曼克想借《公民凯恩》实现自己的创作表达,却被负责人指出,观众并不想看现在这个一盘散沙、缺乏线索的故事。

事实上,《公民凯恩》之所以取得成功,正得益于它对好莱坞传统叙事的反叛。

还没意识到这点的曼克,只在这个可笑荒诞的环境下,愈发感受到一种无力的堕落。

再有才华的人,也不过是好莱坞的工具人。

后来因为口无遮拦,被好莱坞无情驱逐的曼克,决定争取《公民凯恩》的编剧署名权。

尽管以当时的情形来看,不署名的好处,远大于署名。

《公民凯恩》的内容明显影射大佬郝斯特,郝斯特得知后,直接放话,将动用一切力量封杀这部影片。

制作公司雷电华,还是愿意多追加一笔慷慨的编剧费用,给到失去工作的曼克,但也希望他退出这个项目。

此时,曼克却清楚地知道,《公民凯恩》是他写过最好的故事。

也是这位被讥讽的“跳梁小丑”,最后在好莱坞证明自己存在的机会。

因此不惜与搭档奥逊撕破脸,不怕被业内打上言而无信的标签。

他也要以堂吉柯德冲向飞车的自杀式姿态,终结自己的好莱坞生涯。

影片结尾引用曼克本人的一段话:

“我好像越来越像一只老鼠,被困在自己亲手打造的牢笼中,只要这个牢笼看起来有一丁点能让我逃脱的缺口,我就会时时修缮它。“

命运的悲剧性,早已暗中注定。

这或许也是芬奇父子,没有盯着舞台上的天才型主角奥逊,转而创作幕后小人物故事的理由。

时代的牢笼,并非凭一人之力打造。

曼克成功争夺到《公民凯恩》的署名之后,再也没有写过原创剧本。

这不代表他再也没写过,只是不会继续要求原创署名。

至于奥逊,《公民凯恩》虽然获得了影史成就,但因为郝斯特的强势反对,他在好莱坞也很快失去第二部作品的话语权。

后来拍摄的作品,很多都因为投资问题,错过再一次造就旷世杰作的可能。

在不少人看来,大卫·芬奇早已拍出属于自己的《公民凯恩》,那就是《社交网络》,当年一样横扫奥斯卡,却没拿下最重要的那几座奖杯。

我们看懂《曼克》后,会发现它是给好莱坞荣光之下,那群失意者谱写的咏叹调。

其中,一定也藏有芬奇自己的愤怒与反抗。

然而,“这就是好莱坞。”

失败和胜利,永远不会只属于一个人。