心服口服!9分王炸一回归,又是国产第一美

文 | 十点电影原创

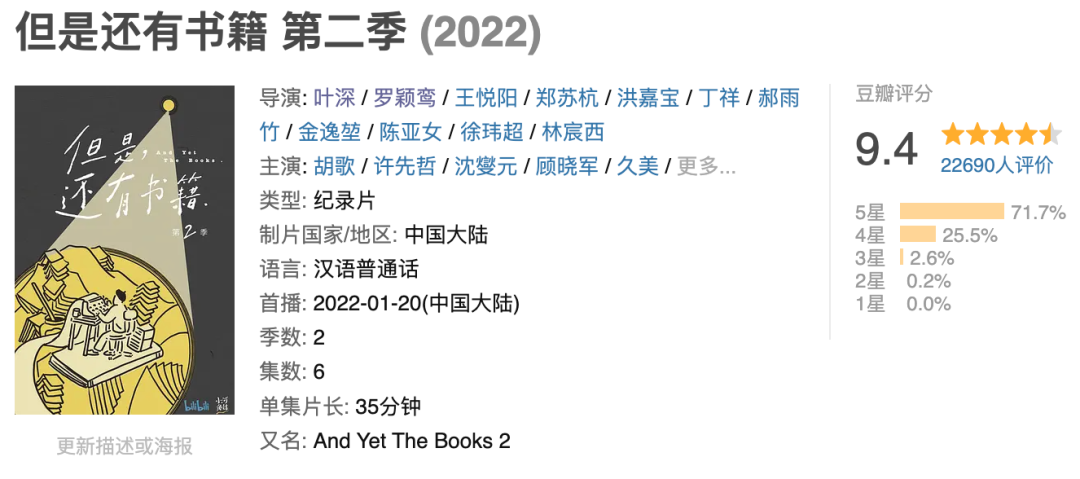

年初,《但是还有书籍 第二季》回归。

其中,一对“跨时代双向奔赴的男主”,令十点君印象颇深。

一个是生活在三百多年前、绘制《海错图》的聂璜,

在书中记录三百余种沿海生物,常写“这个东西我不明白,我可把它画在这儿了,以待博识者辨之”;

一个是坐拥百万粉丝的B站up主、中国国家地理融媒体中心“狐主任”张辰亮,

受到聂璜感召,对《海错图》图例分析考证,与其延伸出一种古今遥望的宿命感。

虽是某期主题中的一支,却涵泳着深沉的古籍魅力。

导演叶深和罗颖鸾,善于以小博大,唤起人们内心深处对阅读的向往。

不过,古籍的故事未完待续。

最近,那个打造出9.4分纪录片、以书籍滋养德行与情操的团队又回来了——

首部中华古籍活化纪录片,重在“活化”二字。

传统文化割裂于特定时境,会变成停顿或静止的。

如果重新赋活,促使传统文化焕发出与时代交相辉映的神采,它才会变成流动且鲜活的。

刘琳,可塑性极强的实力演员,《知否》中憨直有趣的大娘子,在这里担任配音。

纪录片第一集干货满满,挑战在座吃货的味蕾……

等等,不是说好聊古籍吗?

没有错,菜谱也是古籍的一种嘛。

宋朝的食材、烹饪方式和饮食习惯已十分接近现代。

这意味着,如果你一不小心穿越到宋代,日常进食也不怕挑嘴。

胡萝卜刚传入中国,火腿惊艳亮相。

白菜当时尚且称为“菘”,却也是佐餐常备蔬菜。

纪录片《中国》曾赞叹宋代饮食文化:

煎炒烹炸煮炙烤蒸,无一不有。

而这,既仰赖于植物油压榨技术的升级,也得益于铁锅的改进。

现在的外卖行业早在宋代就有了前身,连久居深宫的帝王也能借此品尝民间美食。

怪不得,提及古代饮食文化高峰,人们就无法忽视这一时期的光彩。

热荤、素菜、冷盘、羹汤。

粥面、糕饼、饮料、果子。

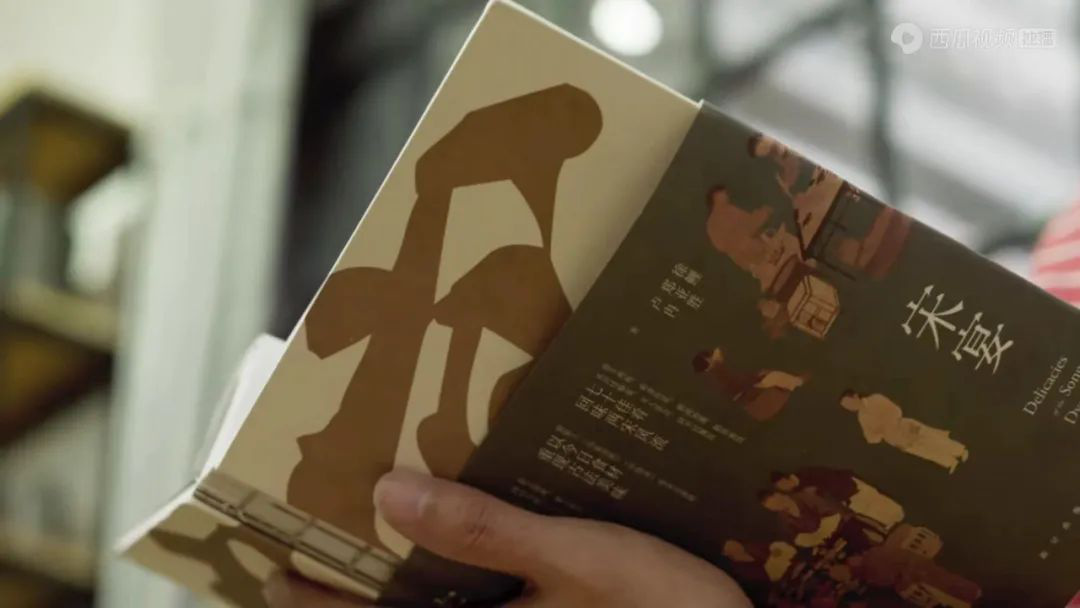

本期主人公卢冉,与朋友们将这八类菜品、75道美食按照时令编排成食谱,取名《宋宴》。

无论精美的宫廷菜,风雅的文人菜,还是实惠的平民菜,食谱中均有涉及。

大学主修美术史论的卢冉,其实和厨师亦或美食家八杆子也打不着。

之所以关注古籍,是因为他对书中版画产生了兴趣。

一边收藏一边研习,好奇心突然来了:

食材都见过,这么搭配,能好吃吗?

菜名怪别致的,吃起来是啥滋味呢?

就这样,卢冉忠于人类吃货的本能,与伙伴们开启了宋代美食复原之路。

下面,您收看的是特别栏目“舌尖上的宋朝”。

即将登场的主料螃蟹,曾被视作贱食,却在宋代掀起第一波食用浪潮。

蟹生、螃蟹羹、炒螃蟹、苏东坡喜食的糟蟹、宋高宗钟意的洗手蟹……

每一种都是螃蟹生命中的高光定格。

而最让人意想不到的,还是螃蟹与橙子的组合,蟹酿橙。

橙催蟹又肥,说的是宋朝人民对这种搭配的偏爱。

两相结合,橙不仅可以中和蟹的油腻,还能提香。

仔细尝上一口,登时就觉得自己与古人对美食的追求共通了,情感也联动了。

蟹酿橙的成功“研制”,让卢冉等人看到了复原宋代美食的可能性。

继续梳理文献,

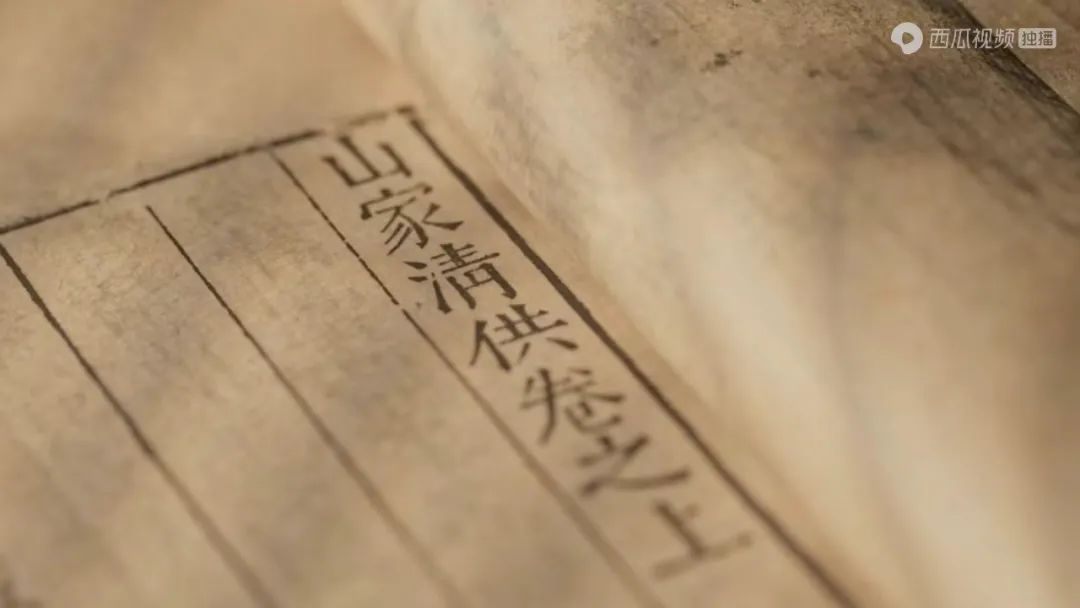

撰录皇家美食的《饮膳正要》、宋代厨娘编写的《吴氏中馈录》、文人所著的《山家清供》,都能提供一定参考价值。

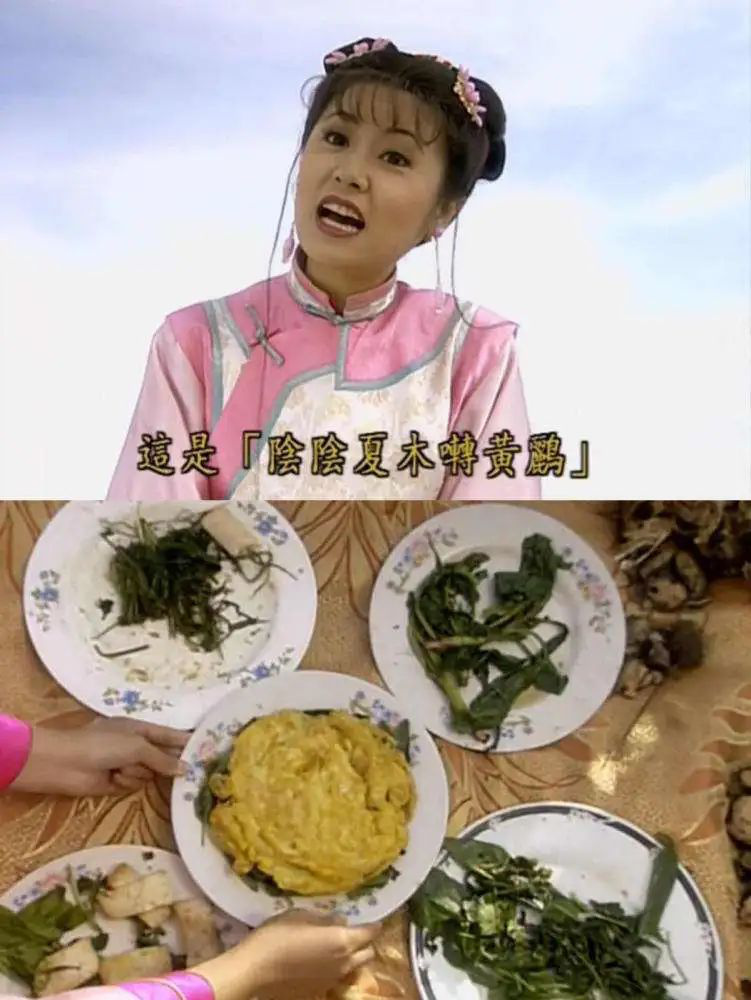

其中,《山家清供》的作者林洪是个文艺青年,取的菜名个个脱俗飘逸。

“满山香”余韵悠长,实际不过水煮青菜一盘。

“碧涧羹”大气磅礴,端上桌一看,竟是水芹菜羹。

热量堪比减脂餐,唤出名字却天高地阔,大有乾坤。

这阵仗,怕是连紫薇瞧见都要直呼内行。

古籍的美妙,不止在一餐一食。

还有一群人,正为“拼接撕裂的文明”而默默付出时间与精力。

敦煌莫高窟,家喻户晓的世界文化遗产。

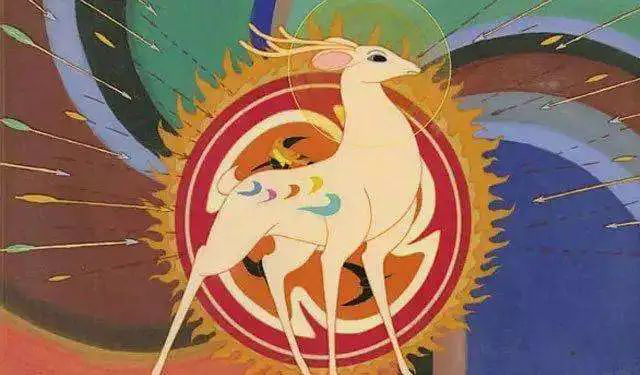

咱小时候看的动画电影《九色鹿》,正是根据敦煌壁画《鹿王本生》改编。

20余分钟动画,背后是近两万张绘图素材。

而相较于造梦人眼前色彩斑斓的世界,张涌泉教授与团队所做的工作可能会枯燥得多。

1900年,道士王圆禄意外发现莫高窟中的佛洞,大批文化宝藏得以重见天日。

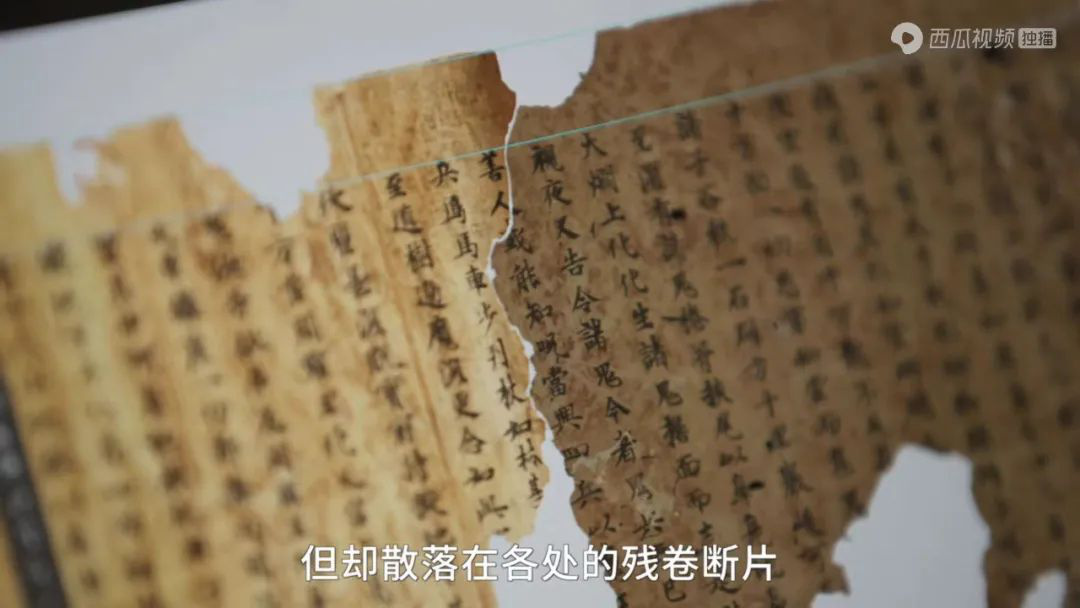

此后辗转多年,洞中经卷遭到各地探险者掠夺,散落各处,甚至损毁。

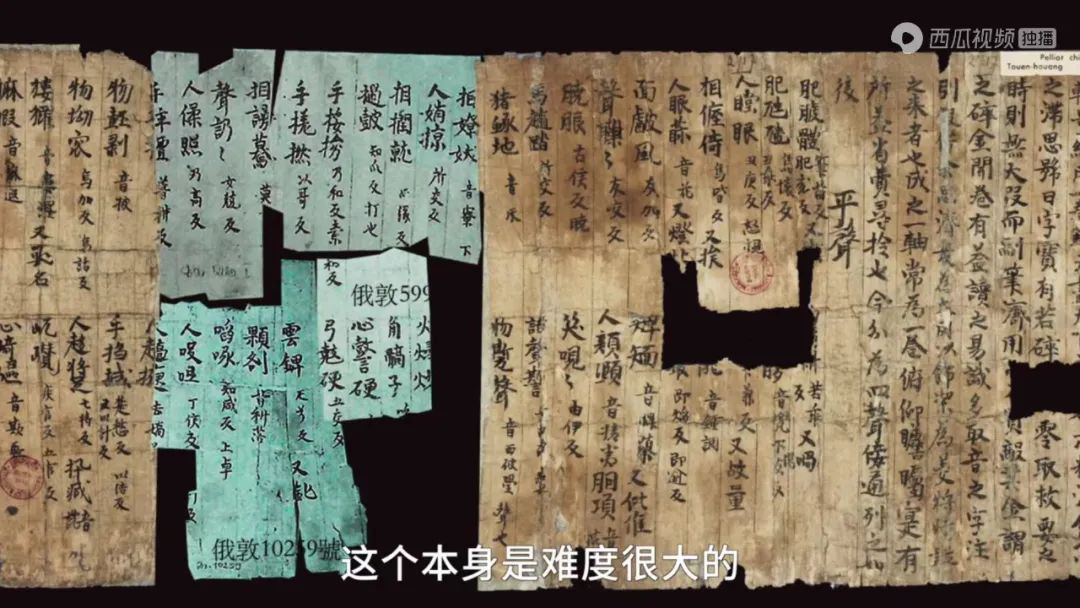

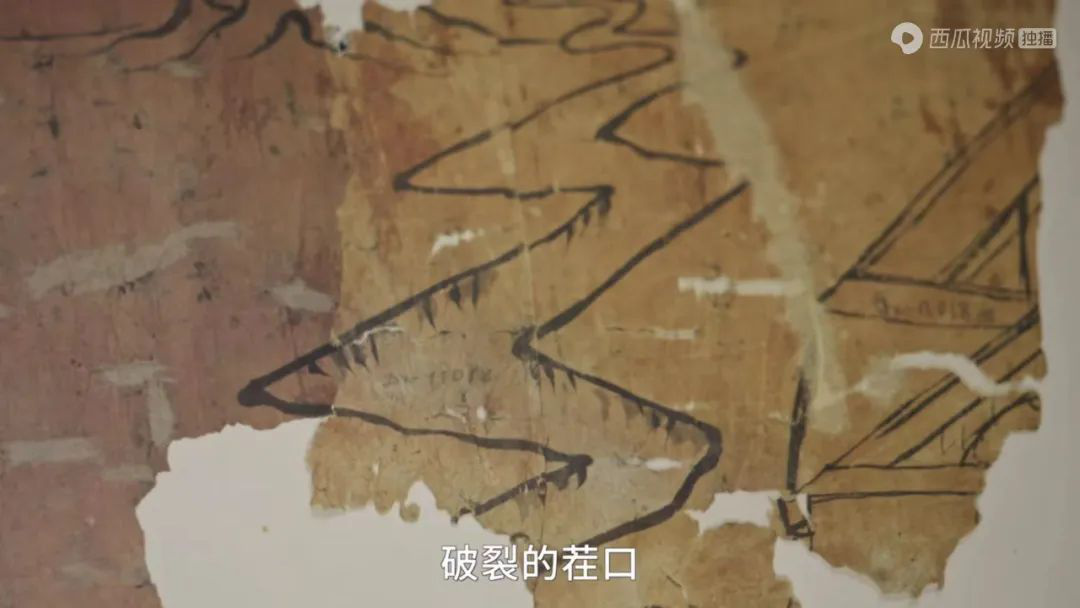

张涌泉教授与团队坚持将这些破裂的孤本缀合,重现历史真颜。

许多珍贵的文献资料,经过学者们仔细甄别,穿越茫茫书海,还原篇章全貌。

听起来功在千秋,做起来却是千里之行,始于足下。

敦煌文献编号多达七万余,各地图书馆、博物馆均有收藏,百分之九十以上都是残卷。

想拼接,没有捷径可寻。

团队仅能通过字体、行款、纸张、缺口综合比较,将其拼接完成。

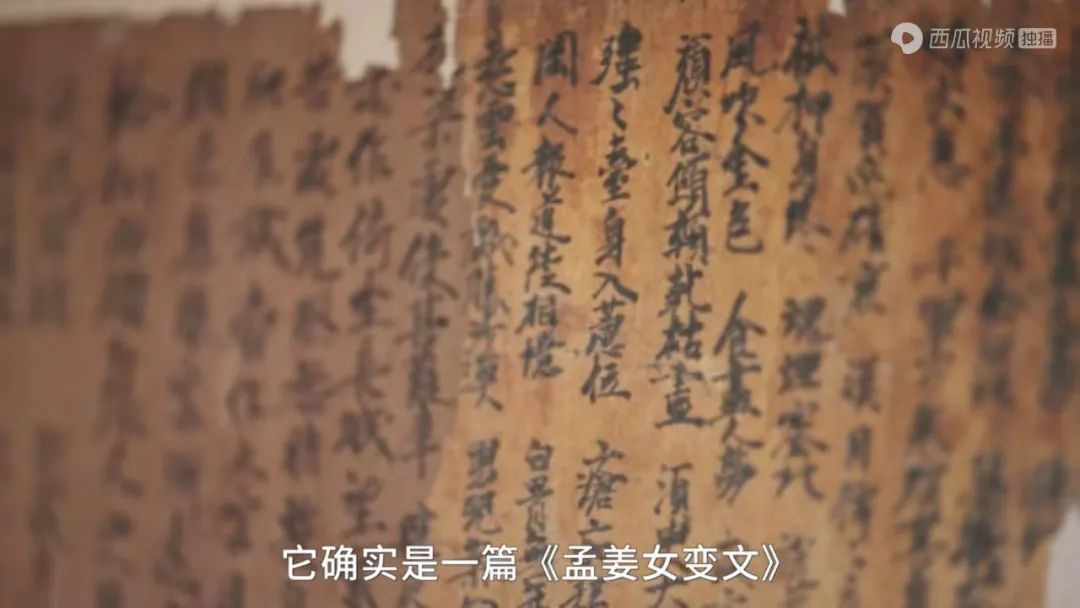

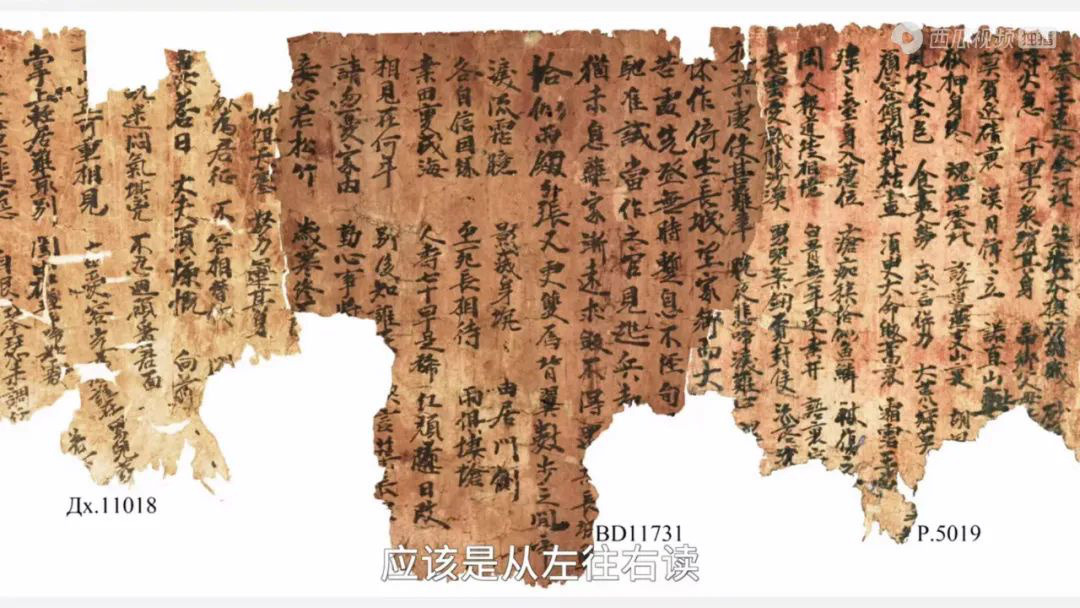

几年前,国家图书馆的研究馆员刘波曾将两片《孟姜女变文》缀合。

一面绘图,一面文字。

图上画的是修筑长城的孟姜女之夫杞梁,文字记录的是杞梁修筑长城的艰苦。

刘波细细阅读,觉察韵脚并不均匀,未再深究。

几年后,张涌泉团队进一步缀合残片发现,文体自左向右才是正序。

君好住,莫悲怨,自恨琴瑟未调弦。

杞梁处役甚难辛,昨夜悲啼夜难止。

三片整合,依次讲述夫妻话别、丈夫服役、客死他乡的经过。

至此,也为唐代讲唱现场中变文(说唱底本)与变相(描绘故事情节)相辅相成的关系提供了佐证。

不谈恢弘之志,不将厚重的历史留在特定时空。

纪录片单集片长十五分钟上下,却能有效渗透碎片化时间,为联结古今思绪架起桥梁。

聊古籍,捎带科普宋代菜肴。

聊修补古籍的学者,更让人们看到一种专注完善历史版图的工匠精神。

家族图谱,上古神话……

每一个探寻古籍的切口,旁观者或有耳闻。

每一个切口又延伸出全新的剖面,吸引旁观者伸出指尖去触碰。

霎时间。

刻板、陈腐的认知发生翻转。

历史真相“昭雪”,并在现代生活中迸发出流光溢彩。

近些年,各类内容载体不断将古籍带入大众视野。

它们以不同形式为古籍赋活,使传统文化得以繁盛不息、生生长流。

央视纪录片《古书复活记》,将镜头对准一批“仁心医者”、一批敬畏历史的能工巧匠。

每个人通过精细的修复技术,助力古籍焕发生机。

图档传奇、简牍复活、藏地瑰宝,民间遗珍。

这些“古籍守护者”为中华善本的存留与延续贡献出了巨大的力量。

大型人文纪录片《书房里的中国》,关注书斋文化。

每一位藏书者的志趣和情怀,总有绕梁书香——

明末大家钱谦益,藏书绛云楼,为后世留下宝贵的精神遗产。

落榜书生毛晋,家藏图书八万四千余册,几乎为创办汲古阁穷尽毕生。

在某种意义上,他们珍藏的孤品都承载着跨越时空的人生体悟。

提起真正将“古籍热”推向全新高潮的功臣,

文化节目《典籍里的中国》当之无愧。

《尚书》一期,倪大红饰伏生,与撒贝宁开启时空对话。

书不为竹简,已能上传云端。

伏生一句“惟殷先人,有册有典“,早已道出历史源头活水所在。

这位护书人只一回眸,牵系万千民众,释出“传承”二字精髓。

《传习录》一期,辛柏青再饰王阳明,言传身教“知行合一”。

先贤坚信一草一木皆有至理,七日七夜不吃不喝“格”竹子,之后劳思成疾。

入狱遭受廷杖之刑,不改心中正义理法:“天下有道,以道殉身;天下无道,以身殉道!”

王阳明命途多阻,却终于通悟真理。

本文图片来源于网络,如有侵权,联系删除

层层推进,涌动无止。

一个个故事承接文化薪火,为典籍文化在更多国人心中正名。

着眼于当下,

我们还需要更多古籍卫士去守护历史的文明;

我们还需要更多古文化倡导者来激活历史的生命力。

在古今相接的入口,你一定会发现——

那些藏匿于时光背后睿智的光辉。