专访徐浩峰:重现真武术 给日本、泰国下马威

时间:2012.12.25

来源:1905电影网

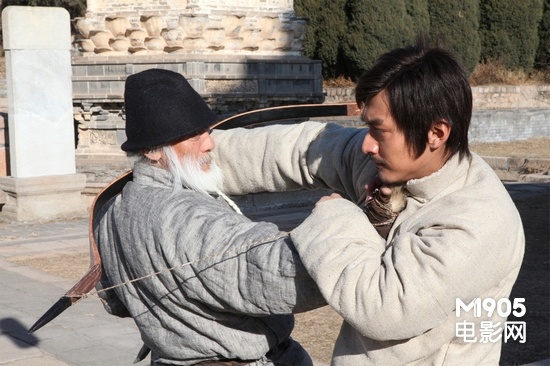

“柳白猿”中的动比“倭寇”更具实感

“倭寇”中的动作场面更多的做了虚化处理

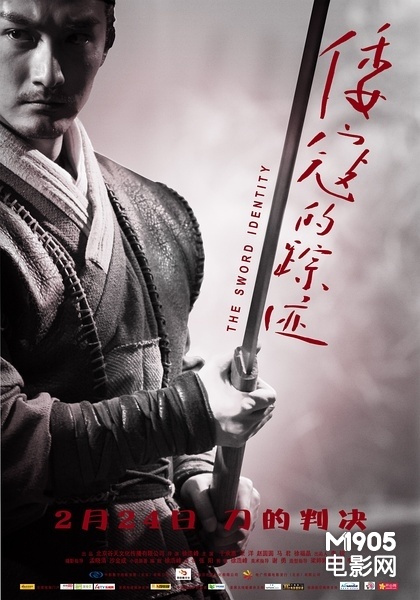

《倭寇的踪迹》是刀的判决,是对身份的判定

“武侠三部曲”要体现诗意 业界应允许奇迹电影的发生

在“倭寇”和“柳白猿”之后,导演徐浩峰还将拍摄一部关于“拳头”的影片,完成自己的“武侠三部曲”。对于导演来说,“三部曲”是对中国古典电影的一次“完成”,要体现的是“中国人骨子里的诗意”。而在当今“电视栏目化”影片充斥银幕的情况下,“柳白猿”这样的影片却仍在寻找发行商,导演谏言业界“应该允许奇迹影片的出现”。

电影网:您说要拍的“武侠三部曲”,最终要达到怎样的一个效果?

徐浩峰:当时想拍的是一个“判决三部曲”,例如“倭寇”是刀的判决,是对身份的判定;“柳白猿”是对箭的判定,而箭又是对时代的判定,因为在片中弓箭是被时代淘汰的。第三部是一个“拳的判定”,讲的是一个开武馆的,想把一个拳法发扬光大,但是最后发现武馆建立起来了,拳却失去了意义。和现在很多事情一样吧,事情做成了,但是却失去了当初的初衷。

电影网:您说“柳白猿”也吸收了一些类型片的元素,之后的影片会迫于压力做出一些商业上的妥协吗?

徐浩峰:我觉得商业或者类型片,都是一个可以利用的东西。这个世界是不允许纯粹的,人本身就需要一个平台来和别人交流,我也是在寻找这样一个平台。第三部影片我希望能有一个比较大的资金量,因为这也要求有更多的观影人群,资金回报也相应的会大一些。

“倭寇”和“柳白猿”这两部影片是我对古典电影的一个“完成”。电影大师伯格曼之前有过一个判定,说他们那一代的电影在80年代后就死掉了;另一位大师安东尼奥尼也表示了赞同。你当时会想,他们是不是太悲观了。但是后来发现,从80年代到现在的30年里,电影的视听语言发生了很大的变化。总体上电影开始剔除高端,变得浅薄化和庸俗化,虽然偶尔还有“返祖”的好片出现,但是大体上趋势是“非电影化”的。现在很多影片都是MTV化,晚会化或者电视栏目化——一大段特效后,加上一点“你爱我,我爱你”或者报仇的胡椒粉,中间可能还插播一段广告。

还是老的片子才是有魅力的,并且在好莱坞的体系里,你也可以拍出好片,拍出有根的片子。例如诺兰的《致命魔术》,那个就是讲了魔术师这个行业;再例如《教父》,也是长盛不衰。我作为一个电影专业出身,与大众接触的时候,没办法拍一个时髦的东西,你让我拍一个“少年派”,我也不会。所以我在第三部影片的时候,还是会用经典电影的技法去做一个尝试。

中国人是一个诗化的民族,正因为有这种诗化、散文化的东西在基因里,所以中国电影不管在任何时期,都会表现出这种诗意。你像谢铁骊导演的《早春二月》、吴贻弓导演的《城南旧事》,都表现出了那种诗意的天赋。所以我的前两部影片接的其实是中国电影的这个脉。

包括我的老师,他们都是第四代导演,主要干的就是两件事:电影的纪实美学和散文化叙事。散文化可不是纪录片的拼接,散文要有审美和诗情画意的。我在青少年时候受到的是这种教育,所以前两部影片出来的是这样的感觉。等到第三部的时候,我在想能不能把经典化的叙事手法和前两部的诗意的经验结合在一起。第三部讲的是开武馆的故事,所以它是一个行业片和武侠片的结合,这就要求有更扎实的叙事。

电影网:“倭寇”的票房不是很高,“柳白猿”是怎么成功找到投资的?

徐浩峰:虽然我是个新导演,但是很多人还是以作家的身份认识我的。“倭寇”和“柳白猿”这两部影片可以说资金来自我的书迷。我也希望影片能收回成本,老让读者作牺牲也不好。

电影网:“柳白猿”这样的影片上映的话,很可能在影院得不到很多的排期,对这个您怎么看?

徐浩峰:现在有一个问题就是他们认为这个片子没有市场,就完全不给你上映的机会了。不允许奇迹影片发生,那这个行业肯定是有问题的。像《疯狂的石头》、《失恋33天》、《桃姐》这都是奇迹电影,但是可惜的是奇迹电影基本上4年才有一部,频率实在太低了。没有奇迹电影,怎么补充新鲜血液。

>>查看全文

【电影网】www.1905.com独家稿件,转载请注明来源。违者将追究其相关法律责任。