小津安二郎只走自己路 曾道电影是以余味定输赢

时间:2013.06.07

来源:精品购物指南

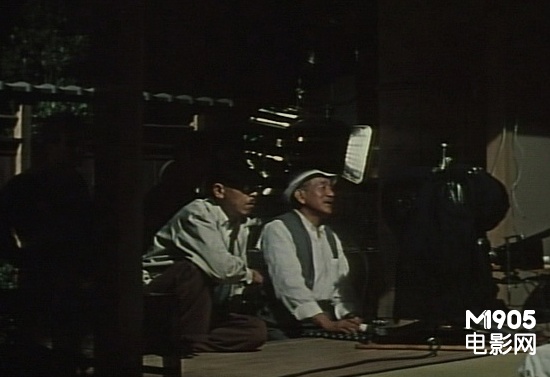

小津安二郎导演现场照

“我是开豆腐店的,做豆腐的人去做咖喱饭或炸猪排,不可能好吃。”

自1923年入行,到1963年逝世,小津一共拍了54部电影。也有人跟他说,偶尔也拍些不同的东西吧,他却说,“我是开豆腐店的,做豆腐的人去做咖喱饭或炸猪排,不可能好吃。”此话虽是自谦,但也霸气外露。他这股劲头早有端倪,当初就是这样一头扎进电影的世界。这家“小津豆腐店”产品虽然有限,不搞噱头,但是吃得人人称心如意,拍手叫好。

小津的推崇者常常赞叹他简约的影像风格,譬如摄影机位距离地面仅3英尺,与坐在榻榻米上的演员持平,非常适合拍摄日式居室的生活场景;譬如小津后期的电影,摄影机静止不动,镜头十分朴拙,还摈弃了淡入淡出等剪辑语言,富有禅意云云……但要是看小津自己的解释,这些都是无稽之谈。

先说被誉为传奇的低机位仰角镜头。小津在《豆腐店》中自己说,这个习惯始于《肉体美》的场景,当时拍摄能用的灯数量有限,每次换场景就要把灯移来移去,拍了两三个场景后,地板上到处是电线,要一一收拾好再移到下个场景,既费时也麻烦,所以干脆不拍地板,将镜头朝上。拍出来的构图不差,也省时间,于是变成习惯,摄影机的位置越来越低。他还同摄影师一起研发出了叫“锅盖”的特殊三脚架,后来升级换代变成了金属结构,并涂上了小津喜欢的红油漆,名字就叫“蟹脚”。因为这个特殊的拍摄习惯,小津班底的摄影师都患上了奇特的职业病——脖子痛。

再说小津的画面剪切。小津在《电影没有“文法”》一章中对各种金科玉律的电影文法好一通批判。有些人认为特写是表现或强调感情的技法,总用来表现剧情高潮。小津却偏偏用远景。但他会在不需要强调什么的时候使用特写,这也是因为他懒,懒得处理远景中的背景,便采用特写消除周围的背景。他曾吐槽特写的功效,说:“弟弟死时,画面是主角整张悲伤的脸,哥哥死的时候再放大一点,那么母亲死的时候只剩下鼻子和眼睛,到了最爱的恋人或妻子死,画面岂不只剩下眼睛了吗?”他也非常厌恶死背手册的表演方式,讥讽道,“我曾经要一个女演员做出掉了钱的伤心表情。她做了一个表情。我问她丢了多少钱?她说50元。我要她再做一个丢了100元的表情,然后是500元,再来是1000元,可是表情没什么不同。我开玩笑说,怎么丢得越多越不伤心呢?”由此可见,小津不拘泥所谓文法,拍电影时永远遵循的是心里那杆秤。

有时,电影评论喜欢对经典电影过度解读,就像语文考试时,总喜欢让学生不断揣测作者的创作意图。连小津也说电影评论靠不住。其实事情就是那么简单,但简单并不影响他的伟大。小津豆腐店的招牌长盛不衰也不是凭空得来,他从踏上电影之路开始便兢兢业业,家人吃晚饭的时候,他还要躲在阁楼上为第二天的工作伤脑筋,和编剧一起通宵达旦地讨论剧本。精益求精的作风一直保持到最后一部片子《秋刀鱼之味》,戏中有一幕岩下志麻拿着卷尺在手中把玩的镜头,不管她怎么演,都得不到导演的一句OK,连续NG了80次才通过。

小津的电影之路从无声到有声,从黑白到彩色,经历了电影史上几次技术革命。执著的个性曾让他有些犯难——一直拍摄默片,时代的转变多少让他有些不适应,虽然意识到“有声电影的产生并非偶然,无声电影已寿命无多”,但他还是坚持拍默片,还在《心血来潮》中尝试用默片的方式来呈现有声电影的效果。当他第一部有声电影出来时,已经比别人晚了四五年。他坦承自己当时相当彷徨,但回过头看,又觉得撑到底颇有益处。电影彩色技术出来时,小津也非常谨慎,不敢贸然试水。可他后期的电影色彩处理非常好,不管彩色还是黑白,豆腐依旧是那块豆腐,味道还越发隽永。

《东京物语》讲述一对日本老年夫妇去东京探望子女,因子女工作繁忙,他们没有得到很好的招待和照顾,在回乡的火车上,妈妈中风,到家后数日去世。影片没有明显的情节,在克制中讲述着爱、别离、孤独、苍老和死亡。

下一页:“男孩女孩还不是一样,最终都会离去,只留下老年人。”

>>查看全文

观看TA的电影

观看TA的电影