《化城再来人》:中国很少有人拍诗与信仰的电影

时间:2013.11.01

来源:东方早报

《化城再来人》剧照

《化城再来人》可谓“他们在岛屿写作”第一系列的重头戏,讲述被称为“诗僧”的台湾诗人周梦蝶的一生。作为电影符号学大师麦兹的嫡传弟子,陈传兴在电影里借用佛经典故,以周梦蝶的“一天旅程”隐喻其一生中的风景。从日常生活的片段中穿插和映射周公的思维、修行、写作,通过多重影像的叠加,重现昔年一个靠摆书摊为生的诗人的“孤独国”,他几次生命里的流徙与意义,最后表现为“不负如来不负卿”的悟与情。早报记者专访了陈传兴,他以“导演解读”的方式为我们分析了贯穿全片的重要段落及背后的寓意。

记者:片名字幕前有一组圆通寺开庙门的镜头,仿佛在隐喻信仰、人世和周公(周梦蝶)个人命运之间的关系。同时,片子中间又有一个明显的“庙门”关闭的镜头,和片头的“庙门开”呼应,有什么含义?

陈传兴:关庙门是意外拍得的镜头,拍到之后就想拍“开庙门”。这一段里有一个画外音念《心经》,念画外音的邓伟仁曾经去过斯里兰卡、印度,又在西安出家3年,懂得用梵文念经、唱诵的方式。这一段影像有几个含义:第一是和信仰、佛教的关系。《心经》里面有一个重要的“度”的概念,我想表现信仰从无到有,如何坚定的过程,所以从“开庙门”开始。你看到的佛像是佛陀刚出生的样子,佛像俯瞰整个台北市,点出“化城”和“再来人”,以及诗和信仰之间的关系。片头的“山路”镜头,其实是一个洞窟,有“不知指向哪里,引向哪里”的含义,带出整部电影其实是在这座城市中的一次旅程。

记者:整个片子中不断出现时间上的线索,有很多个“时间”概念互相交错,给人有一种感觉,周公一天行程的背后交错的是他整个人生。

陈传兴:对,各种时间点的交错就像乔伊斯写的《尤利西斯》(注:描述主人公在都柏林一天18小时中的种种事情),而周公则在台北市里,我想用一天的行程回溯他过去的一生。一个是自然的时间,比如钟表、季节、个人的生命等,这些物理的时间是为了引出另一种后设的时间,比较形而上的、超越自然的,信仰的时间。像海德格尔讲的两种不同的时间概念:Zeitlichkeit(时间性)和Temporalitaet(时间状态)。

记者:你在处理“形而上”的时间概念时,画面上经常会出现河流的影像,而且采取了不同的水流声音,有什么讲究吗?

陈传兴:对,我用了各种大大小小不同的水流声音,水流并不只是所谓的回忆、意识流,也是时间的一种。水流声音非常讲究,我特别去收录了不同的水流声:山上的水流,灌溉渠道的水流。我把周公想象成“悉达多”,把台北的淡水河想象成恒河,这也是一种交错。画面中后来出现的许多恒河画面是我们特别拜托了印度的一个团队拍摄的。

把周公“去神秘化”

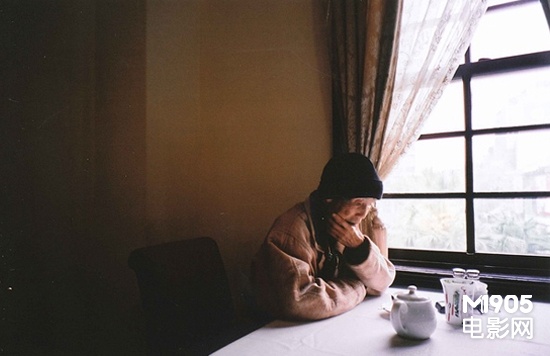

记者:周公出现的第一场戏非常日常化。听说周公即便在台湾文坛也一直都很神秘,是出于这个原因而故意设置了这个“日常化”的出场么?

陈传兴:对,他非常神秘,一般人就想知道他到底是怎么样的一种生活状态,所以得用一种非常近距离的观察,用不带任何价值观、不带任何特定观点的镜头去观察,让周公在那个影像里面自己幻化出他自己特有的一种风味。

记者:这种“去神秘化”的思路一直贯穿于整个剪辑和拍摄么?

陈传兴:我没有特别这么想,只是想让影像、声轨尽量在摄录时还原到一种最舒服、无需多说的状态。在剪接上,除了为了浓缩时间的概念,捕捉他整个身体,以及生活所特有的节奏感之外,都没有做过多的介入。

记者:日常的镜头之后是周公参加一个文学活动的现场,镜头带出了向明、曹介直、钟鼎文等一群台湾的文人……

陈传兴:那个活动颇为令人感伤,是商禽(注:台湾诗人)的追悼会。非常难得的是,我们在拍《如雾起时》拍到了一段商禽,当时他已经中风,不太能讲话,隔年他就“走”了。《化城再来人》里的这段算是一个呼应。

记者:在开始的一段日常生活的片段中,穿插了周公自己朗读他的诗《我选择》。

陈传兴:《我选择》和佛经、他的信仰的讲法有关。表面上看,这段诗歌朗诵像是一种旁白,叙述他早睡早起的生活,更深一层讲的是“色”的概念, 尤其配合他的诗歌第一句就是“我选择紫色”,就是一个佛教里面讲的“色”、“缘起”。

来自旧影像的隐喻

记者:片子里引用了一些关于台湾的黑白电影影像,来自哪里?

陈传兴:引用的电影一部是白景瑞的《台北之晨》,一部是庄灵的《延》(注:两人均为1930年代出生的台湾导演)。白景瑞拍《台北之晨》时刚从意大利回来,他想拍一个类似30年代德国纪录片的风格,拍整个台北一天的进程,从日出到日落,各行各业,各种宗教。庄灵的片子则是拍他太太从醒来、上班等整个一天的作息。两个风格完全不同,但都是默片。

记者:除了上述两部之外,你还引用了很多其他的电影像德莱叶和伯格曼。

陈传兴:对,德莱叶的《The Vampire》(吸血鬼),小林正树的《怪谈》和弗拉哈迪的纪录片(注:《Man of Aran》阿兰人),弗拉哈迪这部很难辨识出来,因为我把它和一段《如雾起时》拍摄的海的画面叠在了一起。

我们一般看到的影像层次,大部分就是“frame in frame”(“画中画”),戈达尔(注:法国电影导演)会穿到影像之后。但我想说的是,这个影像后面可能还有影像,一层又一层……我想用这些(老电影)片段来影射一种后设的“影像之外”。另一方面则是对电影史的“致敬”,大部分人都忘记了白景瑞和庄灵拍过的那两部台北电影,但其实他们对一代台湾人的记忆都很重要。70年代那段时期,很多人都在台北的一些小放映厅偷看这些电影,你如果读过朱天文的《荒人手记》,里面的男主角跟他的同志爱人也是反反复复看这种电影。这些人的情感、认识以及他们的成长都在这些试映间的电影里面成长。那其实是一个非常1970年的台北,可以称之为一种“文青”、“知青”的成长背景。当然,当时周公年纪已经很大了,不算是文青了,但他基本跟文青在一起混。所以里面引用的大部分都是周公那时看过的电影,伯格曼的《处女泉》和小林正树的《怪谈》都是他非常喜欢的电影。弗拉哈迪和德莱叶的两部他没看过。

记者:这些电影片段背后其实是周公不同的人生片段,也对应了他的诗歌。但这种叠加显然是你自己的诠释,能否举一些例子诠释一下背后用意?

陈传兴:比如伯格曼的《处女之泉》,我投影在对他生活来说十分重要的武昌街的一个店面的铁门上(注:周梦蝶自1959年起于台北武昌街明星咖啡厅门口摆书摊,并出版生平第一本诗集《孤独国》)。余光中曾讲周梦蝶:有人(女性)闯进去了,最后“孤独国”就瓦解了。《处女泉》就是这样的呼应。《心经》里讲,当你有信仰了,你就没有了恐惧,话虽如此,其实恐惧仍然是存在的,所以我特别去做了一块冰,在冰上刻字,最后冰慢慢溶解。有一个特写是冰上的“恐怖”两个字,这诠释《心经》里面重要的一个意义:即信仰的动摇。(宿舍)那段戏层次非常多,包括叠加弗拉哈迪“波涛汹涌的大海”,最后镜头摇到镜子里的大海,象征一种幻象、海市蜃楼,回到“化城”的概念。这里既有影像本身的隐喻,也有我自己做出的诠释。

我希望让整个电影走出大家习惯看的那种怪诞的、或者说表现主义风格,走出传统的纪录片或剧情片的框架。我觉得整个华文电影的创作总体来讲绑手绑脚,不太敢再跨出一步,即让电影在审美趣味上有一个比较后设的层面,或回到电影史里进行对话,就像先前我向白景瑞致敬,这里也是向电影史致敬。但是这个致敬并不是个人多加的,实际上又跟周公扣在一起,又跟他的信仰扣在一起,好几个层次环环相扣。

下一页:还原他的七情六欲

>>查看全文