2013影市大数据总结:房产拉动电影 烂片摧毁品牌

时间:2014.01.03

来源:腾讯娱乐 作者:王义之

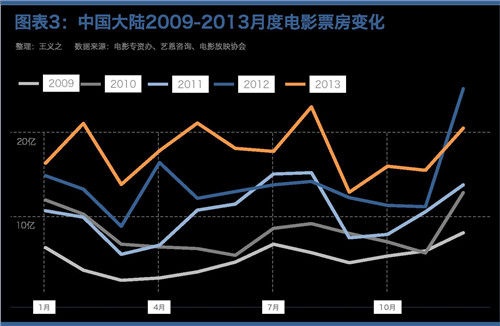

中国大陆2009-2013月度电影票房变化

1963-2012北美50年观影人次变化

问题2:如何完成制作体系的标准化建设?

我在以前的文章中曾打过一个比喻,影院如同一家餐厅,厨师则是轮值的。顾客是否进来就餐,不仅要看一家影院的环境,更多的是要看当值的厨师是谁,以及当天的菜色是否合乎自己的口味。所以,我们能够在下面这张曲线图中,看到电影市场的月度票房,完全受到内容供应的牵制,呈现出非常不稳定的状态。

2012年,市场已经敲响过警钟,因为影院的快速扩充,当具备一定水准的国产电影供应呈现不足时,进口影片以其稳定的内容质量,在分账片的数量适当放宽之后,迅速占有了市场中的增量部分。

为了应对市场的变化,2012年底,电影专资办出台了针对于影院以及制作环节,国产电影的支持政策,2013年,广电总局在国产电影的内容审核上,也适当调整了策略。这些办法直接促成了一批观众喜爱的电影上映,以及国产电影在2013年的高排片现象。但是正是政策和支持上的倾斜,也引发了一些对国产电影内容质量的争议,多部国产电影在2013年一直被观众口诛笔伐。这种负面的热议表面上看是增强了单部电影的知名度,实际上正在损伤国产电影整体的美誉度。

热钱的盲目投资以及行业人才的稀缺是催生这种现象出现的原因,不过揭开表面的纷杂,我们会发现核心问题还是在于制作环节的标准化管理,难以跟上目前制作成本和产量的快速提高。上世纪七十年代,当北美大制片公司的制作成本从500万美元向1000万美元迈进时,制作环节所面临的问题与我们今日一样,传统“制片人+导演”的管理模式已经难以控制整个项目的风险。《天堂之门》是七十年代末期最著名的负面案例,曾经的大制片公司联艺因为此片的失控彻底寿终正寝,随后被米高梅收购。

也正是从七十年代开始,以派拉蒙为代表的一批制片公司迅速调整了内部的管理策略,公司的行政团队开始进行严谨的业务分割,并深度介入一部电影从策划、制作一直到发行环节的所有事务。完工担保制度也从之前主要用于控制中小成本电影的投资风险,过度到为高成本电影的制作环节进行监理。一批新型的第三方服务公司开始出现,1975年成立的经纪公司CAA,1978年成立的调研公司NRG,以及其他一些电影行业内传统的账务管理、法律服务企业,都在这个阶段之后,发生了很多服务项目上的变化。

这些变化最终的指向,是建立完善了一套新的北美电影制作管理体系,缓和了被市场推高的制作成本所带来的管理风险,挖掘出了一整批年轻的创作人员(这些人中很多今天仍然活跃在北美电影的创作一线),并因此拉动了影院观影人次在其后的回升。当80年之后录像带、DVD时代来临时,借助于低成本的影像流通工具,北美电影以其稳定的品质,迅速占领了国际市场,成就了今日的绝对领先地位。

所以,从表象上看,似乎是北美电影绚丽的特效、高额的投资吸引了全球观众的眼球,实际上是因为其完善的工业体系支撑了这样的产量和质量。

电影的项目制特征,从某个角度来说,让它有些类似于房地产行业。围绕整个行业的第三方监理以及服务体系是否成熟,决定了单个项目的质量控制是否稳定。近些年,一些国产电影试图通过外籍导演、外籍演员以及外籍制作团队来复制成熟市场中的工艺标准,最后大部分都扫兴而归,核心问题正是因为我们自身没有标准化的体系来支撑人才的发挥。

回顾21世纪初时,国内房地产行业的粗放,你会惊讶的发现这个行业用十年的时间,就几乎消化了国外上百年时间所积累的经验。回到电影行业,那些左右着行业发展脉搏的一线企业,可能需要考虑的是,我们应该要用多少年来导入成熟市场中完备的管理体系,又该怎样在创作的自由和风险的控制之间找到平衡?

下一页:问题3:如何应对传播媒介的变化

>>查看全文