2013影市大数据总结:房产拉动电影 烂片摧毁品牌

时间:2014.01.03

来源:腾讯娱乐 作者:王义之

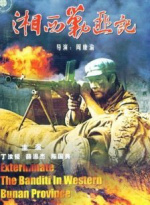

单银幕产出逐年下滑,银幕数未来依然高速增长

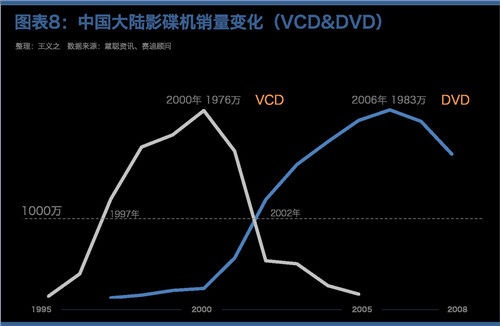

中国大陆影碟机销量变化(VCD&DVD)

问题4:如何正确面对家庭观影市场的规模

这个问题与第一个问题之间其实有所重叠,但是因为太过重要,所以单列出来。如上文所述,影院终端在密度有限时,主要的竞争对手是其他的社交娱乐项目,因为被消费的是“一同看电影”这个社交行为,而不仅仅是电影内容本身。但近些年商业地产的建设仍在不断膨胀,2012与2013年全国新开工商业营业面积均达到了2亿平米以上。从中可以预见,接下来几年,购物中心这种商业形态不仅会在一些中小城市全面开花,同时在一些大中型城市也将向社区化转移,银幕的数量依然会随之持续增长。

当影院达到一定的密度之后,考虑到观众每周的社交活动频次是有限的,在没有其他社交需求的情况下,如果想要继续吸引观众,那么影院所面临的竞争对手,就是那些包括电视、PC以及手持移动终端等各种规格的家用屏幕。这种竞争目前来看前景并不光明,对比2009年的数据我们可以发现,几年之间单银幕的平均座位数几乎没有变化,但是单银幕产出则在短暂增长之后三年持续走低,急速膨胀的影院已经进入发展的瓶颈期。

影院观影虽然有着更好的视听体验,但可能很难与家庭观影的便利相抗衡,这一点,曾经给中国电影市场带来过莫大的伤害。在本文中的第一张图表中,我们可以看到中国电影票房在上世纪90年代至21世纪初期时,有过一段时间长期的低迷,那个阶段正是中国家庭25寸以上大屏幕电视和影碟机逐渐走向普及的时期。

1997年,VCD在内地的销售突破了一千万台,同时,光盘比录像带要更为低廉的生产成本促使盗版变得更加泛滥。根据中国电影协会在1999年的不完全统计,一部进口电影大片非正版光盘的销售约在500-700万张,一部有影响力的国产电影非正版光盘也要卖出在100万张以上。2002年,也就是DVD的销售在国内迈过一千万的门槛时,国际唱片工业协会进行过调查,当年在中国大陆所销售的非正版光盘超过了25亿张。

2004年宽带全面提速之后,年轻人在影院之外观看电影的方式开始发生了转移,网吧和家用电脑逐渐成为主要渠道,盗版光碟曾经完善的产业链被技术的发展自然淘汰。2009年,国内一些视频网站联手进行了反盗版活动,让盗版内容退出了主流视频网站,变得相对难以获取。2010年《阿凡达》的上映,使得观众找到了影院观影与家庭观影的区别,最终促成了近几年幻想类3D电影在国内持续的高票房现象。

简单回顾之后,我们可以发现,在家庭观影与影院观影之间,观众是被两个因素所左右,一是经济和时间成本,二是体验,在这两个方面,影院观影都不具备压倒性的优势。

从成本的角度来看,经济成本并不是最重要的,时间成本则是影院观影无法逾越的门槛。目前一部电影最高的影院观影人次约在4000万左右,大部分高票房电影均止步于1000万至2000万之间。但同样的电影,在网络上的点击普遍会突破5000万以上,这还仅仅只是正版内容的网络播放情况,并不包含难以统计的盗版网站以及有线电视的点播,估计只能占到实际情况的五分之一。

至于体验方面,带宽的进一步提速,让网络机顶盒正在逐渐兴起,所有互联网巨头企业或多或少都已经开始染指这片领域。随着城市人均住宅面积的增加,客厅电视的尺寸也正集体向50寸以上转移。二者相结合,存放在互联网各个角落里的高清电影,便突破了PC端屏幕尺寸的限制,向客厅的超大屏幕转移,这无疑会让影院观影的体验价值打上一个折扣。

唯一对影院有利的是3D电影的反盗版,以及3D电影在家庭观影时体验上的明显落差,不过根据既往的历史经验,当利益足够大时,技术手段永远难以阻挡逐利者的前进步伐。与其坐等3D电影盗版的发展,或者等待3D电视技术的进一步成熟,不如从现在开始考虑如何从根源上进行调理。

根据相关机构的统计,上半年国内3D电视的销售已经达到了1066万台,全年预计会超过2500万台,这代表着3D电视已经开始向县级甚至乡镇市场渗透,三年之内便可以完成普及。如果能够在盗版技术的发展尚未成熟的时期,提前进行3D电影正版内容传播渠道的布局,并且将单次的播放成本降低到一个极度低廉的水平。那么,或许我们可以像一些成熟市场一样,从此能够合理安排影院以及电视平台各个窗口的播放周期,让一部电影产生更大的销售规模。

这个问题之所以放在最后来谈,是因为个人觉得在家庭中观影的观众,是国产电影必须要正视的人群。上个世纪末期,受制于行业发展的整体进度,在录像带以及影碟机时代,盗版内容的产业链快速成熟,让我们错过了将正版覆盖到家庭观影人群的机会。

那么,在2014年,在整个行业的市场化程度已经达到一定水平的情况下,如何正确理性的对待家庭观影人群的需求,并合理利用这样的需求,可能是所有电影企业市场部门的从业者,都应该着重考虑的核心问题。

结语:

在新年伊始喜气祥和时,写完这么几个不痛不痒又煞风景的问题,不是我的本意。其实是希望能够抛砖引玉,与更多的朋友一起来探讨如何应对彼此工作中存在的一些障碍。

中国电影市场仍是一个襁褓中的孩子,有很多无理取闹之时。但这个行业最有意思的是,它几乎聚集了整个中国最有职业奉献精神的人群,每个从业者都因为电影而背负上一个理想化的愿景,这个包袱让一些人可能会显得太过激进,但也是另外一些人持之以恒的动力来源。

在年初,我曾在一篇文章里,将2013年称呼为“观众中心制”的开端,因为随着总体票房规模的放大,从业者们不得不集体开始思考,如何在观众的审美习惯和个人的艺术追求之间,找到平衡。这样的思索放在几年前,仍然会被打上献媚的烙印,很难拿出来公开论述,但现在,大家则觉得这也是一种尊重,是一种更为平和的创作心态。只是我们似乎在2013年有一些操之过急,让很多次结果适得其反。

时值新年,作为一名普通的从业者,我更希望2014年,会变成一个“电影中心制”的时代,大家都能以更加客观的心态,面对这样一个因为急速成长,而显得有些粗糙的市场环境,冷静对待,让精力回到创作和执行本身。

让我们一起祝福中国电影的未来,不仅是在2014。

>>查看全文